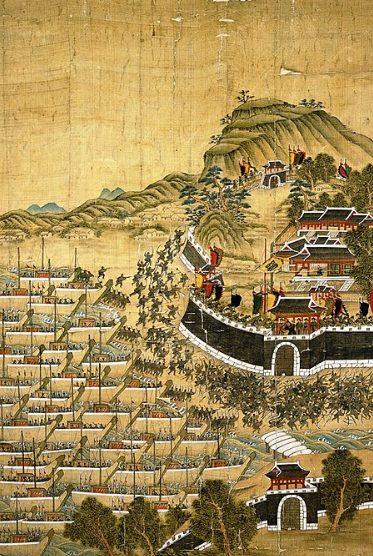

538년(성왕 16) 백제 성왕이 도읍지를 웅진(熊津)에서 사비(泗沘)로 옮긴 사건. 웅진천도(熊津遷都)는 475년 고구려군에 의한 불시의 한성(漢城) 공격에서 비롯되어 1개월 정도의 짧은 기간에 이루어졌다. 이로 인하여 방어에 유리한 군사적 측면은 충족시킬 수 있었다. 그러나 천도 직후부터 일어난 일련의 정치불안으로 왕권이 쇠약해지고 금강의 범람 등으로 인한 자연재해 피해가 잇달았다. 또한 도성(都城)이 협소하여 왕도(王都)로서의 기능이 정상적으로 운영되지 못하였다. 이러한 웅진천도의 한계를 극복하기 위해서 538년(성왕 16) 성왕이 단행한 사비천도(泗沘遷都)이다. 사비 지역은 금강을 통해 중국이나 왜국과 연결되는 해상교통로 상의 중요한 요지였고, 특정한 세력이 없는 미개발지역이 많았다. 그리고 비교..