현존하는 유일한 백제 가요라고 주장

국문으로 표기된 가장 오래된 노래

시조 형식의 원형을 가지 노래

현전하는 유일한 백제 노래이자 한글로 기록되어 전하는 고대 가요 중 가장 오래된 작품으로, 행상을 나가 돌아오지 않는 남편의 안전을 달에게 비는 여인의 간절한 마음을 담고 있다.

* 갈래 : 고대 가요, 서정시

* 성격 : 서정적, 여성적, 기원적

* 제재 : 남편에 대한 염려

* 주제 : 남편의 안전을 바라는 여인의 간절한 마음

* 특징 : 후렴구 사용

* 의의

① 현전하는 유일한 백제 노래

② 한글로 기록되어 전하는 고대 가요 중 가장 오래된 작품

③ 시조 형식의 기원이 되는 작품

* 연대 : 백제 시대로 추정

* 출전 : “악학궤범”

시어 풀이

* 전강, 소엽, 후강전, 과편, 금선조, 소엽 : 궁중 무용 반주에 사용된 음악 곡조 이름.

*

: 달님이시여. ‘하’는 존칭, 높임의 호격 조사.

*

노피곰

: 높이높이. ‘곰’은 강조의 접미사.

*

머리곰

: 멀리멀리.

*

져재

: 시장에. 곡조 명칭 ‘후강전(後腔全)’의 마지막 글자 ‘전(全)’과 ‘져재’를 붙여 ‘전 져재’로 읽는다면 ‘전주 시장에’로 해석될 수도 있음.

*

녀러 신고요

: 가 계신가요? 다니고 있으신가요?

*

: 진 곳, 위험한 곳.

*

: 디딜까 두렵다. ‘~ㄹ셰라’는 ‘~할까 두렵다.’의 뜻을 지님.

*

: 어느 곳에나, 어느 것이나, 어느 누구(여자)에게.

*

: 저물까 두렵습니다.

정읍사(井邑詞)(어느 행상인의 아내)의 짜임

정읍사(井邑詞)(어느 행상인의 아내)의 배경 설화

정읍은 당시 전주에 속해 있던 마을이다. 이 고을 사람이 행상을 떠나 오래도록 돌아오지 않으므로, 그 아내가 산 위의 바위에 올라 남편이 간 곳을 바라보며, 남편이 밤길을 오다가 해를 입지나 않을까 염려하여 고개에 올라 달에 의탁하여 이 노래를 불렀다. 세상이 전하기를, 오른 고개에 아내의 망부석(望夫石)이 있다 한다.

정읍사(井邑詞)(어느 행상인의 아내)의 이해와 감상

이 작품은 현전하는 유일한 백제 노래로, “고려사악지”에 배경 설화가, “악학궤범”에 가사가 전한다. “악학궤범”에 고려 가요와 함께 실려 있고, 고려 가요의 특징인 후렴구가 있어 이 노래를 고려 가요로 보기도 하나 “고려사 악지”에 백제의 노래로 소개되어 있으므로 구비 전승되던 백제 노래가 후대에 기록된 것으로 보는 것이 타당하다.

이 시의 화자는 행상을 나가 오랫동안 돌아오지 않는 남편을 기다리며 남편이 무사하길 간절히 소망하고 있는데, 그러한 소망을 달에 의탁하여 표현하였다. 여기서 달은 높이 돋아 먼 곳까지 비출 수 있는 광명의 상징으로 임을 어둠으로부터 지켜 주는 천지신명과 같은 존재이자, 멀리 떨어져 있는 화자와 임 사이의 거리감을 좁혀 주는 매개물이다. 또한 임을 무사히 돌아오게 지켜 줌으로써 결국 화자와 임과의 사랑을 유지시켜 주고 화자의 인생을 밝혀 주는 존재라고 볼 수 있다.

작품 연구

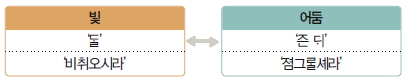

‘빛’과 ‘어둠’의 대립 구조와 ‘달’의 상징적 의미

이 작품에서

과

는 빛과 어둠의 대립 구조

를 보이고 있다. 화자는 날이 저물자 임이 행상을 다니다가 혹은 집으로 돌아오다가

를 디디게 될 것을 두려워하고 있다. 그래서 화자는 밤에 임을 지켜줄 수 있는 대상이자 광명의 상징인

에게 ‘비취오시라’는 소망을 빌게 된다. 환한 달빛이 있다면 임이 밤에도

를 디디지 않고 무사히 집으로 돌아올 수 있을 것이기 때문이다.

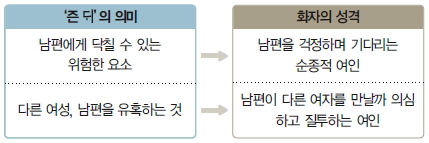

시구의 상징적 의미에 따른 시적 화자의 성격

는 의미에 따라 위와 같이 두 가지로 해석할 수 있는데, 배경 설화나 전후 문맥, 분위기를 살펴볼 때 첫 번째 해석이 좀 더 자연스러운 것으로 보인다.

가부장적 이데올로기 속에서 우리의 전통적 여인상은 희생, 순종, 인고 등의 미덕을 가진 여인이었다. 이 노래의 화자 역시 행상을 나가 돌아오지 않는 남편을 걱정하고 무사히 귀가하기를 기원하고 있다는 점에서 전통적 여인상의 모습을 보여 준다. 이러한

전통적 여인상은 고려 가요 ‘가시리’, 김소월의 ‘진달래꽃’ 등에서도 엿볼 수 있다.

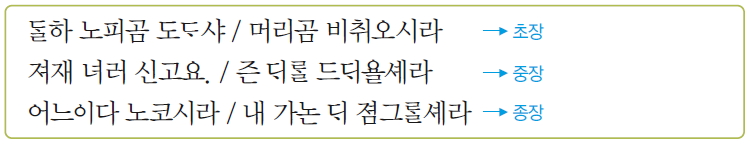

시조 형식과의 관련성

이 작품의 후렴구를 제외한 구절들을 다음과 같이 정리하면 평시조의 3장 6구 형식과 유사한 형태가 드러난다.

이러한 형식적 유사성으로 인해 이 작품을 시조 형식의 기원이 되는 작품으로 보기도 한다. 이와 같은 형식은 우리 노래의 기본적인 형식으로 오랫동안 전승되어 왔다.

잡스9급 PDF 교재

✽ 책 구매 없이 PDF 제공 가능

✽ adipoman@gmail.com 문의