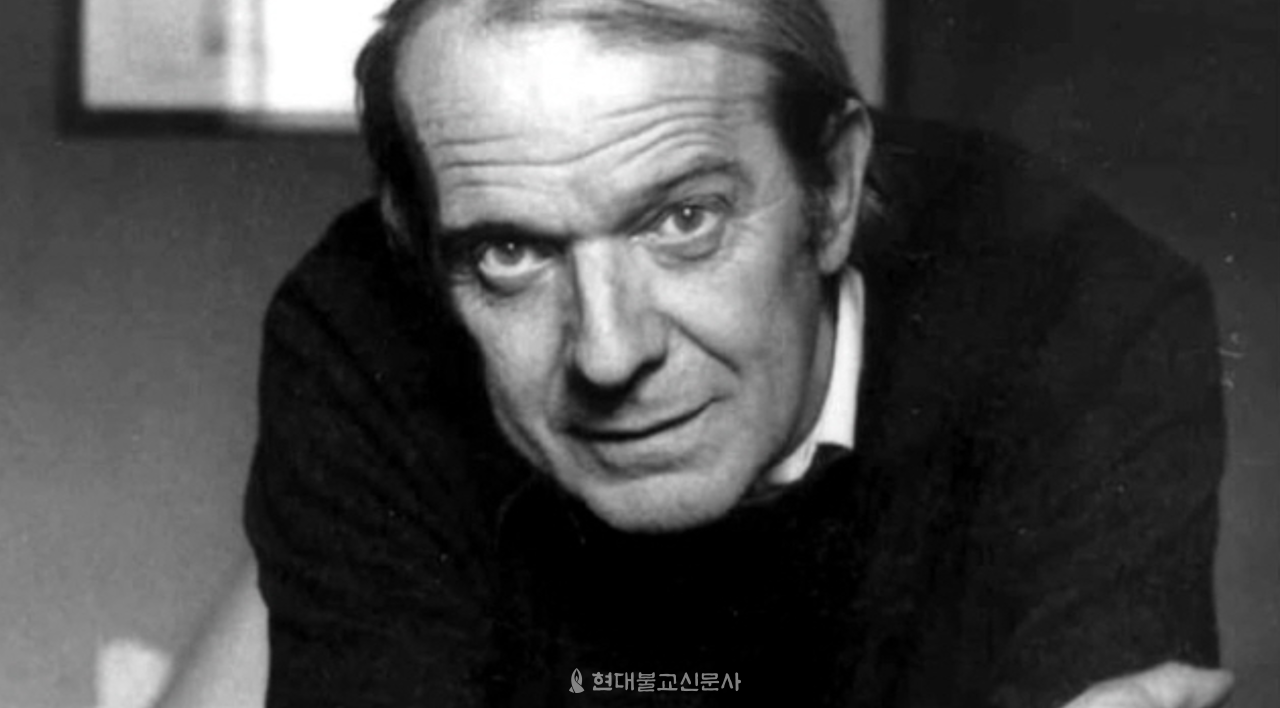

질 들뢰즈

출생 1925년 1월 18일

프랑스 파리

사망 1995년 11월 4일(70세)

현대 철학

내재 철학

질 들뢰즈(Gilles Deleuze, 1925년 1월 18일 ~ 1995년 11월 4일)는 20세기 후반 프랑스의 철학자, 사회학자, 작가이다. 1960년대 초부터 1995년 사망할 때까지, 들뢰즈는 철학, 문학, 영화, 예술 분야에서 영향력 있는 저작들을 썼다. 가장 인기를 누린 책들은 펠릭스 가타리와 함께 쓴 《안티 오이디푸스 - 자본주의와 정신분열증》(1972년)와 《천 개의 고원: 자본주의와 정신분열증 2》(1980년)가 있다.

들뢰즈는 1968년 《차이와 반복》을 집필했고 1969년에는 《감각의 논리》를 저술했다. 미셸 푸코는 "아마도 어느 날 이 세기는 들뢰즈의 시대라고 불릴 것이다"라고 말하기도 했다. 들뢰즈는 이에 대해 "우리를 좋아하는 사람은 웃게 만들고 그 외의 다른 사람들은 격노하게 만들려는 의도를 지닌 농담이다"라고 말했다.

생애

들뢰즈는 파리에서 태어나 삶의 대부분을 그 곳에서 보냈다. 그는 제2차 세계대전 중 리세 카르노에 재학했으며, 이후 파리 8대학의 교수를 맡기도 했다. 들뢰즈는 1995년 11월 자신의 아파트에서 뛰어내려 자살하였다.

철학

들뢰즈의 모습은 크게 두 가지로 나뉜다. 하나는 스피노자, 라이프니츠, 흄, 칸트, 니체, 베르그송, 푸코 프란시스 베이컨을 재해석하는 '철학사가'로서의 들뢰즈이고, 다른 하나는 다방면의 개념들(신체, 차이, 감각, 사건, 정신분열, 반복, 영화, 철학 등)을 무한 질주하며 새로운 사상을 제시하는 '생성의 철학자' 들뢰즈다.

평소 주장했던대로 이 둘은 들뢰즈라는 '실체'의 '양태'였으며, 서로 어긋나지 않았다.

형이상학

가타리와의 협업 이전인 초기 들뢰즈의 주요 철학적 프로젝트는 단도직입적으로 '동일성과 차이성의 전통적 형이상학상 관계의 체계적 전복'으로 요약된다.

전통적으로, 차이성은 동일성에서 파생된 것으로 파악되었다. 예를 들어, "X는 Y와 다르다"고 할 때, 이는 어떤 X와 Y가 최소한 비교적 안정적인 동일성을 가지고 있음을 나타낸다. 이에 대해, 들뢰즈는 모든 동일성이란 차이성의 결과라고 선언한다. 들뢰즈에 따르면, "같은 속(屬)의 사물 간 성질의 차이가 존재하는 것으로 볼 때," 동일성은 논리적으로나 형이상학적으로나 차이성에 앞서지 않는다. 이는 두 사물이 전혀 같지 않을 뿐만 아니라, 우리가 개체를 확인하기 위해 사용하는 범주가 원래 차이로부터 비롯되었음을 나타낸다.

"X"와 같은 명백한 동일성은 끝없는 차이의 연속으로 구성되어 있고, 여기에서 "X" = "x와 x 간의 차이"이고 "x" = "...간의 차이," 등등이다. 차이는 계속 이어진다.

현실에 정직하게 직면하기 위해 우리는 존재와 정확한 그대로를 파악해야 하며, 동일성의 개념들(형식, 범주, 유사성, 통각, 술어 등)은 그 자체로 차이를 이룰 수 없다고 들뢰즈는 주장한다.

"철학이 사물에 대해 긍정적이고 직접적인 관계를 갖는다면, 이는 다만 철학이 사물 자체에 대해, 그것이 무엇이냐에 따라, 그것이 아닌 모든 것에 대한 차이, 즉, '내적 차이'로서 파악함을 표방할 때 뿐이다."

인식론

들뢰즈의 색다른 형이상학은 똑같이 이례적인 인식론, 혹은 그가 "사유(생각) 이미지"의 변형이라고 부르는 것을 수반한다.

들뢰즈에 따르면, 아리스토텔레스, 데카르트 및 후설과 같은 철학자들에게서 발견되는 사유의 전통적인 이미지는 사유를 대개 문제 없는 작업으로 오해하고 있다. 진리는 발견하기 어려울 수 (순수한 이론이나 철저한 계산, 혹은 체계적 의심의 삶을 요구할 수) 있으나, 사유는 적어도 원칙상, 사실, 형식, 생각 등을 올바르게 파악할 수 있다. 신(神)의 눈, 곧 중립적 시각(neutral point of view)을 얻는 것은 사실상 불가능하지만, 확실하고 고정된 진리를 낳는 사심 없는 추구와 상식의 정돈된 확장은 그에 가까운 최상의 것이다.

들뢰즈는 이러한 관점이 형이상학적 흐름을 호도하는 것이라고 부정하며, 진실한 사유는 현실에 대한 폭력적 대립, 곧 수립된 범주의 무의식적인 파열이라고 주장한다. 진리는 우리가 생각하는 것을 바꿔놓는다. 사유에 진리를 인식할 수 있는 자연적인 능력이 있다는 가설을 차치한다면, 우리는 "이미지 없는 생각," 곧 문제를 풀기보다는 그것에 의해서 결정되는 생각을 얻는다고 들뢰즈는 주장한다. 이 모든 것은 우연히 발생하지 않는 코드나 공리를 상정하지만, 또한 고유한 합리성을 갖는 것도 아니다. 이는 마치 신학과 같다. 죄, 원죄 없는 잉태, 그리고 성육신을 받아들인다면 그에 대한 모든 것은 상당히 합리적이다.

이성은 항상 비이성으로 깎아 만들어진 지역이다. 비이성이 전혀 피할 바가 되지는 못하지만, 그로서 횡단되고 오직 그 비이성적 인자들 속에서의 특수한 종류의 관계로서 정의된다.

모든 이성 아래에는 섬망, 그리고 표류가 있다."

가치론

윤리학과 정치학에서, 비록 날카로운 니체적 해명이지만, 들뢰즈는 스피노자를 반복한다. 사회의 전통적 자유 모델의 관점에서, 도덕은 개체에서 출발하며, 이들은 추상적인 자연권이나 그들 자신 혹은 신에 의해 정해진 의무를 부담한다.

동일성에 기초한 형이상학에 대한 거부에 따라, 들뢰즈는 개체 개념이 차이성의 구속과 중단 "개체(individual)"이라는 말의 어원이 보여주듯이]이라고 비판한다.

스피노자와 니체의 자연주의 윤리학을 따라서, 들뢰즈는 개체들과 이들의 도덕을 개체에 앞선 욕망과 권력 조직의 제품으로 이해하려고 한다.

<자본주의와 정신분열(Capitalisme et Schizophrénie)>이라는 두 권의 책에서, 들뢰즈와 가타리는 역사를 근대적 개체(일반적으로 신경증적이고 억압된),

민족국가(계속되는 통제의 사회) 및 자본주의(어린애 취급 같은 상품화로 길들여진 무정부 상태)로의 "욕망 생산"(프로이트와 마르크스 사상의 특징이 조합된 개념)의 응고와 통제로 서술한다.

들뢰즈는 마르크스와 같이, 자본주의의 전통적 사회 계층 파괴를 해방으로 여기지만, 모든 가치를 시장의 목적에 따라 균질화하는 데 대해서는 맹비난한다.

들뢰즈의 해석

개별 철학자 및 예술가들에 대한 들뢰즈의 연구는 고의적으로 이단적이다.

예를 들어, <니체와 철학(Nietzsche et la philosophie)>에서 들뢰즈는 니체의 <도덕의 계보> 어디에서도 니체가 칸트의 <순수 이성 비판>을 언급하지 않았을 뿐 아니라

그 도덕적 주제들이 칸트 저작의 인식론적 초점과는 전혀 다름에도 불구하고, 니체의 이 저작이 칸트의 저작을 재구성하려는 시도였다고 주장한다.

마찬가지로, 들뢰즈는 일의성(univocity)이라는 개념이 스피노자의 저작 어디에서도 등장하지 않았음에도, 그것이 스피노자 철학의 조직 원리라고 주장한다.

들뢰즈가 자신의 철학자 해석 방법을 "항문 성교(enculage)"라고 부르기도 했던 일은 유명한데,

이는 작가의 뒤를 파고들어가 자기 것 같을 뿐 아니라 기이하고 색다른 '새끼'를 낳는다는 의미다.

주요 개념

반복(répétition)/차이(différence)

탈영토화(déterritorialisation)/재영토화(reterritorialisation)

욕망 기계(machine désirante)

리좀(rhizome)

기관 없는 신체(Corps-sans-organes)

배열(agencement)

탈주선(ligne de fuite)

운동-이미지(image-mouvement)/시간-이미지(image-temps)/크리스털-이미지(image-cristal)

사건(évènement)

내재성의 평면(plan d'immanence)

지철학(géophilosophie)

개념적 인물(personnage conceptuel)

자본주의 사회 편집증

유목민 사회 분열증(노마드)

어록

사유한다는 것, 그것은 해석하는 것이고, 번역하는 것이다. 본질들이란 번역해야만 하는 것이자 동시에 번역 자체, 즉 기호이자 동시에 의미이다.

─『프루스트와 기호들』 中

우리의 게으른 삶이 바로 우리의 작품을 만들고 있었다는 것을 깨닫는다. 내 전 생애가 하나의 천직이다.

─『프루스트와 기호들』 中

우리가 구체적인 상황과 관련하여 진실을 찾지 않을 수 없을 때, 그리고 우리를 이 진실 찾기로 몰고 가는 어떤 폭력을 겪을 때만 우리는 진실을 찾아 나선다. 누가 진실을 찾는가? 바로 애인의 거짓말 때문에 고통 받는 질투에 빠진 남자이다. 찾기를 강요하고 우리에게서 평화를 빼앗아 가는 어떤 기호의 폭력이 늘 도사리고 있는 것이다.

─『프루스트와 기호들』 中

어리석다는 것은 동물 같다는 뜻이 아니다. 동물성은 멍청함을 나타내지 않는다.

─『차이와 반복』 中

천 갈래로 길이 나 있는 모든 다양체들에 대해 단 하나의 똑같은 목소리가 있다. 모든 물방울들에 대해 단 하나의 똑같은 바다가 있고, 모든 존재자들에 대해 존재의 단일한 아우성이 있다.

─『차이와 반복』 中

타인이 가능 세계라면 나는 과거의 한 세계이다.

─『의미의 논리』 中

개념은 벽돌이다. 그것은 이성의 재판소를 세우는 데 사용될 수 있다. 아니면 창문으로 던져질 수도 있다.

Un concept est une brique. Il peut être utilisé pour construire un palais de justice de la raison. Ou il peut être jeté par la fenêtre.

─『천 개의 고원』 中

영화는 세계를 찍을 것이 아니라 우리의 유일한 관계인 이 세계에 대한 믿음을 찍어야만 한다. 사람들은 종종 영화적 환상의 본성에 대해 자문하고는 했다. 우리에게 다시 세계에 대한 믿음을 주는 것, 이것이 바로 현대영화의 힘이다(나쁜 영화가 되기를 그칠 때 말이다). 기독교인이건 무신론자건 우리는 우리의 보편적인 정신분열증 속에서 이 세계를 믿어야 할 이유를 필요로 한다. 이것은 믿음 그 자체의 개종이라 할 수 있는 것이다. 이미 파스칼에서 니체로 이어지는 철학의 거대한 전환이 있었다. 즉 앎의 모델을 믿음으로 대체할 것. 그러나 믿음은 존재하는 그 자체로의 이 세계에 대한 믿음이 될 때에만 비로소 앎을 대체한다.

─『시네마 2: 시간─이미지』 中

타인의 꿈을 믿지 마십시오. 타인의 꿈에 붙잡히게 되면 당신은 끝장이니까요.

Méfiez-vous du rêve de l'autre, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu.

─「창조행위란 무엇인가?」 中

현대 세계에 완벽히 적합한 것으로서, 우리가 바랄 수 있는 유일한 소통은 바다에 병을 던지는 아도르노의 모델, 혹은 한 사상가가 화살을 던지고 다른 이가 거두어들이는 니체의 모델입니다.

─『대담 1972-1990』 中

철학이란 개념을 만들고, 개념을 사유하고, 개념을 해체하는 작업이다.

─『철학이란 무엇인가?』 中

인간이라는 수치심, 글쓰는 데 이것보다 더 좋은 이유가 있을까요?

La honte d'être un homme, y a-t-il une meilleure raison d'écrire?

─『비평과 진단』 中

좌파가 된다는 것은 먼저 세상에 대해 생각하고, 다음에는 그의 국가, 다음에는 그의 이웃, 다음에는 자신에 대해 생각하는 것을 의미합니다. 우파가 되는 것은 그 반대입니다.

Être de gauche c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi ; être de droite c'est l'inverse.

─『질 들뢰즈의 A to Z』 中

나는 사람들이 마르크스가 틀렸다고 말하려는 것을 이해하지 못합니다. 마르크스가 죽었다고 주장하는 것에는 더더욱 이해하지 못하겠습니다. 오늘날 시급한 과제가 너무 많습니다. 우리는 세계 시장이 무엇인지, 어떻게 움직이는지 이해하려고 노력해야 합니다. 그러기 위해서는 마르크스에게 의지해야 합니다.

I don't understand it when people try to say that Marx was wrong. And even less when they claim that Marx is dead. There are so many urgent tasks today: we need to try to understand the global market, what it is and how it moves. To do that, one must turn to Marx.

─「나는 기억한다」 中

주요 저서

Empirisme et subjectivité (1953)

경험주의와 주체성

Nietzsche et la philosophie (1962)

니체와 철학

La philosophie critique de Kant (1963)

칸트의 비판철학

Proust et les signes (1964)

프루스트와 기호들

Nietzsche (1965)

들뢰즈의 니체

Le Bergsonisme (1966)

베르그손주의

Présentation de Sacher-Masoch (1967)

매저키즘

Différence et répétition (1968)

차이와 반복

Spinoza et le problème de l'expression (1968)

스피노자와 표현 문제

Logique du sens (1969)

의미의 논리

Spinoza: Philosophie pratique (1970)

스피노자의 철학

Capitalisme et Schizophrénie 1. L'Anti-Œdipe (1972)

안티 오이디푸스

펠릭스 가타리와 공저

Kafka: Pour une Littérature Mineure (1975)

카프카 - 소수적인 문학을 위하여

펠릭스 가타리와 공저

Dialogues (1977)

디알로그

클레르 파르네와 공저

Sovrapposizioni (1978)

중첩

카르멜로 베네와 공저

Capitalisme et Schizophrénie 2. Mille Plateaux (1980)

천 개의 고원

펠릭스 가타리와 공저

Francis Bacon – Logique de la sensation (1981)

감각의 논리

Cinéma I: L'image-mouvement (1983)

시네마 1

Cinéma II: L'image-temps (1985)

시네마 2

Foucault (1986)

들뢰즈의 푸코

Le pli – Leibniz et le baroque (1988)

주름, 라이프니츠와 바로크

Périclès et Verdi: La philosophie de Francois Châtelet (1988)

Pourparlers (1990)

대담 1972-1990

Qu'est-ce que la philosophie? (1991)

철학이란 무엇인가?

펠릭스 가타리와 공저

L'epuise (1992)

소진된 인간

Critique et clinique (1993)

비평과 진단

L'île déserte et autres textes (2002)

들뢰즈가 만든 철학사

발췌역

Deux régimes de fous et autres textes (2004)

들뢰즈가 만든 철학사

발췌역

Lettres et autres textes (2015)

들뢰즈 다양체

포스트 모던의 세 거장인 미셸 푸코, 자크 데리다, 들뢰즈 중에서는 들뢰즈가 가장 전통적인 의미의 철학자에 가깝다고 할 수 있다. 푸코는 철학자이면서도 동시에 사회학자로 더 잘 알려져있고, 데리다가 문예비평과 비교문학 분야에서 더 주요하게 다루어진다면 들뢰즈는 자신만의 방대한 형이상학을 구축한 철학자이자 스피노자와 니체에 대한 주석 및 해설을 담당한 철학사가로 유명하다.

글을 어렵게 쓰는 것으로 유명하다. "수목" "뿌리" "영토화" "코드화" "기계" 등 일상 생활에서 쓰이는 단어가, 들뢰즈의 책에서는 전혀 다른 의미로 사용되기 때문에 평범한 책을 읽는 방식으로 독해하면 의미를 알 수 없는 문장이 많다. 또 그 용어들의 의미를 이해하더라도, 그런 단어들이 왜 나왔는지에 대한 맥락, 즉 서양철학사에 대해 배경 지식이 없다면 문장을 온전히 이해하기 어렵다. 때문에 <안티 오이디푸스>와 <천개의 고원>은 그 명성에 비해 완독률이 정말 낮은 책으로 잘 알려져 있으며, 들뢰즈의 책들을 해설한 한국의 철학 책에서도 어려운 부분은 "들뢰즈가 이 책을 통해 무엇인가 명확한 결론을 내려고 한 것 같지 않다"라는 식으로 얼버무리는 경우가 많다.

들뢰즈의 이런 어려운 글쓰기 방식은 어느 정도 의도된 측면이 있는데, 들뢰즈는 언어라는 것이 가진 특성을 구조주의적으로 인식하고 있었기 때문에, 새로운 용어들을 계속 만들어내지 않는 이상은 근현대 철학의 한계를 뛰어넘지 못할 것이라고 보았다. 따라서 자신의 생각과 철학적 사유를 온전히 담아내기 위해, 스스로만의 용어와 글쓰기 방식을 정해둔 것이라 할 수 있다. 의도는 좋았겠지만 읽는 사람 입장에서는 죽을 맛(...). 이는 프랑스 지식인들의 고질병이기도 한데, 그중에서도 들뢰즈는 자크 라캉, 루이 알튀세르, 자크 데리다 등과 더불어 독해가 난해한 철학자 끝판왕 급으로 불린다. 사실 이들 뿐만이 아니라 현대 프랑스 철학자들이 프랑스어의 미묘한 언어적인 특성과 맥락을 자신의 사유에 지속적으로 끌어들이기 때문에, 비 프랑스어 화자들이 이들의 사유를 온전하게 이해하는 것은 확실하게 어렵다.

열정적인 시네필로서, 평론가 정성일의 책 제목이기도 한 "언젠가 세상은 영화가 될 것이다"란 말을 남기기도 했다. 그 의도와 의미는 받아들이는 사람마다 다를 수 있지만 많은 영화광들이 종종 인용하고 있다. 들뢰즈의 저서 '시네마' 때문에라도 영화 비평에서 자주 언급되는 철학자인데, '시네마'는 일반적인 영화 평론보다는 영화 미학서에 가깝다.

딸 에밀리 들뢰즈(Émilie Deleuze)는 아버지와 달리 영화학교를 졸업하고 영화인이 되었다.1 2

1993년 들뢰즈는 마르크스주의자 안토니오 네그리와의 인터뷰에서 "가타리와 나는 두 가지 다른 방식으로 마르크스주의자로 남아있었다고 믿는다. 그러나 그것은 우리 모두에게 있어서, 우리가 자본주의와 그 발전에 대한 분석을 중심으로 하지 않는 정치철학은 믿지 않는다는 것을 말한다."라고 말한 적이 있다. 즉, 정치철학은 자본주의를 분석해야 한다는 점에서 자신은 마르크스주의자라고 할 수 있다는 것이다. 그러나 자본주의를 분석한 정치철학을 했다고 마르크스주의자라고 불러야 되는가를 두고 많은 반박이 있었으며, 이 때문에 들뢰즈가 마르크스주의자인지 아닌지에 대해서도 의견이 분분하다. 물론 들뢰즈는 죽기 전 다른 인터뷰에서 자신은 '완전한 마르크스주의자'이며 앞으로 『마르크스의 위대함』이라는 책을 쓰겠다는 의사를 밝혔지만, 그 책이 마르크스를 따르는 것인지 아니면 마르크스의 자본주의 분석을 이용해 자신의 '소수-되기' 프로젝트를 강화시킬 목적이었는지에 대해 의견이 갈리는 것이다. 네그리는 들뢰즈가 마르크스주의를 주장했다고 생각하고 이를 계승하고 발전시켜서, 자신의 자율주의를 "들뢰즈-마르크스주의"라는 이름으로 부르기도 했다. 하지만 알랭 바디우를 위시로 하는 대부분의 현대 마르크스주의 철학자들은 들뢰즈를 마르크스주의자로 인정하지 않는다.

생전에 루트비히 비트겐슈타인을 싫어했다. 그는 비트겐슈타인에 대한 언급 자체를 꺼리려고 하였으며 생전의 거의 유일한 인터뷰였던 "질 들뢰즈의 A to Z"에서는 "비트겐슈타인은 철학의 퇴행이자 철학의 암살자"이고 "그는 모든 것을 파괴해버리는 '테러의 시스템'을 세웠다"고 비난했다.