중진국 함정(中進國陷穽)

중진국 덫(Middle income trap)

세계은행이 〈2006 아시아경제발전보고서〉에서 20세기 후반 국제 경제에 대한 개황(槪況)을 제시하며 사용한 용어다.

과거 저소득국가였던 나라가 중간소득국가(Middle-Income Countries, MICs)에 올라서는 단계에서 성장 동력을 상실하여 고소득국가(High income country)에 이르지 못하고 중진국에 머무르거나 다시 저소득국가로 후퇴하는 현상을 나타내는 표현이다.

기준

세계은행

For the current 2024 fiscal year, low-income economies are defined as those with a GNI per capita, calculated using the World Bank Atlas method, of $1,135 or less in 2022; lower middle-income economies are those with a GNI per capita between $1,136 and $4,465; upper middle-income economies are those with a GNI per capita between $4,466 and $13,845; high-income economies are those with a GNI per capita of $13,845 or more.

2022년 세계은행 아틀라스 방법을 사용하여 계산된 1인당 GNI를 기준으로, 2024 회계연도의 저소득 국가는 1인당 GNI가 1,135달러 이하인 국가로 정의된다. 중하위 소득 국가는 1인당 GNI가 1,136달러에서 4,465달러 사이, 중상위 소득 국가는 1인당 GNI가 4,466달러에서 13,845달러 사이, 고소득 국가는 1인당 GNI가 13,845달러 이상인 국가로 정의된다.

World Bank Country Classification

아틀라스 환산 방식2의 명목상 1인당 GNI가 1,135~13,845 달러 사이에서 더 성장하지 못하고 정체하고 있는 국가를 뜻하며, 세계은행의 고소득 국가군 경계가 2022년 기준 13,845 달러이므로 고소득 국가군 진입 전 경제 성장 동력을 상실한 나라를 의미한다고 봐도 된다. 대다수가 아프리카, 아시아, 라틴아메리카에 몰려 있다.

다른 기준

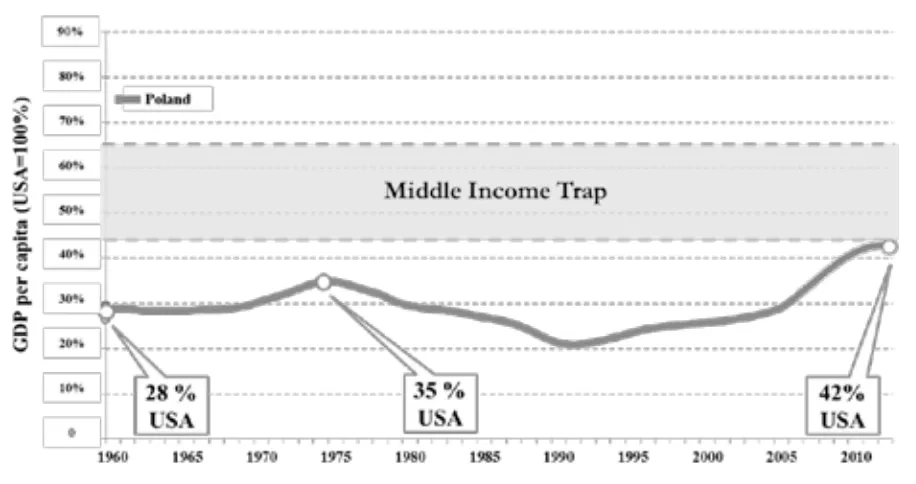

학자마다 기준은 제각각이다. 세계은행의 공식적인 기준은 아틀라스 환산 기준 1인당 환산 소득이 1,045~12,696 달러를 말하지만, 학자에 따라 미국 구매력 소득의 20~30%부터 20~50%, 극단적인 경우는 45~65%를 이야기하는 경우도 있다. 50%의 기준을 적용할 경우, 2023년 기준 42,687달러를 넘겨야 고소득 국가에 속한다고 볼 수 있다.

사실 선진국들도 인구 규모가 5,000만 명이 넘는 국가들은 구매력 기준 소득이 대체로 미국의 50%~65% 수준이다. 미국의 명목 소득이 2024년 기준 85,373달러이므로, 미국 명목 소득 기준의 20%는 17,075달러, 30%는 25,612달러, 45%는 38,418달러, 50%는 42,687달러, 65%는 55,493달러가 된다. 대한민국의 경우 2023년 명목 기준 소득은 34,165달러로 미국 소득의 40%이다. 가장 극단적인 경우인 미국 소득의 45~65% 기준으로 중진국(middle-income country)의 상한을 정하면 중진국의 기준 자체가 지나치게 높아진다. 2024년 미국의 PPP기준 1인당 국민소득은 85,373달러이며 45%는 38,418달러, 65%는 55,493달러이다. 65% 기준을 적용하면 독일(54,291)과 영국(51,075)은 물론 핀란드(55,127)도 그 기준을 넘지 못해 중진국이 되며, 이탈리아가 아슬아슬하게 최하위선인 45% 선에 걸쳐있으며(39,580), 이탈리아 밑으로 일본, 한국, 스페인-이탈리아-포르투갈 및 발트 3국, 이스라엘 같은 나라들은 모두 중진국이다.

문단 상단의 그림은 폴란드의 명목 소득을 미국과 대비해서 변화를 나타낸 것이다. 가장 극단적인 기준인 45~65% 기준으로 중진국 함정을 표시해놨다.

Middle Income Trap (현실판 개미 지옥); 장기 시계열로 보면 남미 각국의 소득은 미국에 대한 비율로 보았을 때 수렴 우하향 추세다. 2000년대 초반까지 원자재 수출로 반짝 리바운딩하는 듯했으나(룰라, 차베스 집권기) 미국의 셰일 가스 개발, 원자재 블랙홀이던 중국의 경제 위기로 자원 수출 가격이 폭락하자 장기 추세선으로 복귀했다.

보편성

중진국 함정은 '함정'이라는 이름에서 풍기는 인상과 달리 예외적인 현상이 아닌 보편적인 현상에 가깝다. 중진국 함정에 빠지지 않은 나라는 극히 드물며, 선진국을 제외한 대부분의 경제 성장국들이 중진국 함정에 빠졌다고 볼 수 있다. 전교 200등이 약간의 노력과 공부로 100등이 되기는 상대적으로 쉽지만 100등이 10등이 되기는 어렵고 10등이 1등이 되기는 더욱 어려운 것처럼, 저소득 국가일 때는 고성장을 하다 중진국이 되면 본격적으로 경제 성장률이 떨어지고 각종 경제 위기에 직면한다.

세계은행 소속 경제학자들이 발표한 보고서에 따르면, 1960년에 중진국이었던 101개 국가 중 2008년까지 고소득 국가가 된 곳은 대한민국, 아일랜드, 대만 등 13개국 뿐이다. 나머지는 50년 동안 그 상태에 머물러 있거나 심지어 더 가난해진 국가도 있다. 저소득 국가들이 저임금 제조업 등으로 개발도상국에서 중진국으로 성장하는 것은 상대적으로 수월하지만, 이후 선진국으로 도약하는 것은 굉장히 어렵다는 것을 알 수 있다.

이 때문에 많은 학자들이 자유시장경제, 자유 무역, 신자유주의의 한계를 논할 때 꼭 이 문제를 거론한다. 이에 대한 반론도 까고 보면 선진국의 핵심 하청 국가가 되어 경제 주권을 포기해야 한다는 식의 이야기밖에 나오지 않는 실정이다. 이를 타개하려면 다른 나라의 장점을 따라하는 것이 아니라 자국 고유의 문제점들을 자국의 상황에 맞게 해결하는 게 가장 중요하기 때문에, 중진국 함정을 벗어날 수 있는 범용적인 모범답안은 존재하지 않는다. 그리고 이것이 대한민국을 마지막으로 더 이상 새로운 선진국이 나타나지 않고 있는 이유이기도 하다.

원인

가난한 나라들이 선진국이 되기 어려운 이유

산업 구조상 문제

기존 성장 방식의 한계

중진국 함정 현상이 일어나는 주된 이유는 요소 투입 중심의 성장 방식이 가지는 한계(한계 효용 체감의 법칙6) 때문이다.

일단 중진국으로의 진입은 비교적 수월하다. 신흥공업국 이하의 국가들은 국가 전반적으로 개발되지 않은 부분이 많기 때문에, 통치자가 상식적인 수준의 판단력으로 어느 정도의 물량만 투입할 수 있다면 '후진성의 이점(advantage of backwardness)'을 살려 중진국 입문 수준의 단계로 들어가는 게 가능하다. 쉽게 말해 후진국은 바닥에서 시작하는 만큼 올라가기가 쉬운 것이다. 비포장 도로에 아스팔트만 깔아놓으면 물류 규모가 수십 배로 증가하고, 초등학교를 세우면 노동 생산성이 폭증하며, 상하수도 시설만 설치하면 공중 보건 비용이 크게 하락한다. 그래서 후진국은 이런 양적인 투자만으로도 가파른 성장을 할 수 있다. 거기에 낮은 인건비를 통한 선진국의 공장 역할, 특정 산업에 대한 선택과 집중, 선진국에 대한 추격자 효과 등이 합쳐지게 되면 성장 속도는 더욱 빨라진다.

이런 식으로 중진국 단계에 오르면 선진국 진입 가능성이 거론되기 시작하는데 문제는 선진국 진입은 기존의 중진국 형식의 개발로는 쉽지 않다는 것이다.

즉, 대부분의 국가가 경제발전 과정을 보면 인구가 원래 생산성이 낮던 농촌 지역에서 도시로 옮겨가는 이촌향도, 도시화 현상이 나타난다. 이 과정에서 노동력이 생산성이 낮은 1차산업(농업/수산업/축산업 등)에서 제조업과 서비스업으로 이동하며, 또한 여성도 대부분 전업주부로 가사와 육아에만 머물다가, 취업이 대폭 증가하고 소자녀화 현상이 나타난다. 사회 전체적으로 인구와 자원이 생산성이 낮은 분야에서 생산성이 높은 분야로 전환7되는데, 그 생산성의 차이만큼 소득이 급격히 증가한다.

하지만 그런 이동이 완료되고 인구 증가가 멈추고 노령화되면 더 이상 끌어낼 저임 노동력 등 이용률이 낮은 자원이 고갈되니 성장이 둔화된다. 이를 이중 영역 모델(dual sector model)이라고 하며 중진국 함정을 설명하는 이론 중 하나이다. 이런 모델에 따르면 소위 일컫는 제3세계 국가와 태국, 베트남 등의 나라가 중진국 함정에 빠질 가능성이 높다. 그 결과로 후술될 중진국 함정의 전반적인 현상들이 발생하는 나라는 선진국으로 진입하기가 더욱 어려워지게 된다.

고도화/다각화되지 못한 산업 구조

실제로 21세기인 현재 중진국 함정을 겪고 있는 국가들은 지금도 대부분이 1, 2차 산업의 제조업(농업, 경공업 등)이나 국내시장 위주의 서비스업(부동산, 유통업 등) 등으로 경제를 계속 유지하고 있고, 제조업 계열에서도 선두 주자가 아니어서 선진국에 막대한 로열티를 지불하고 원천기술을 수입하여 제품을 생산하는 경우가 대부분이다.

경제개발 초창기 시절부터 시작한 산업의 육성으로 중진국으로의 경제 발전을 이룬 나라는, 시간이 흐름에 따라 경제 궤도가 안정화되어 예전의 폭발적인 경제성장을 계속 이어갈 수 없다. 결국 선진국으로 진입하기 위해 산업의 고도화/다각화는 절대적으로 필수불가결한 조건이다.

이를테면 대한민국은 삼백(三白) 산업, 가발/신발 제조 경공업 → 조선/자동차/석유화학/기계 산업 중화학 공업 → IT/바이오/금융/문화 등 3, 4차 산업으로 순서적으로 전환함에 따라 경제적으로 선진국으로서의 자격을 인정받는 데 성공하였다. 만약 21세기에 들어서도 대한민국이 개발도상국 시절과 다름없이 경공업에만 의존한 채 체질 개선을 하지 않았다면 양상은 확실하게 달라졌을 것이다. 동아시아의 일본, 한국, 대만은 전후 20세기에 걸쳐 산업 구조의 고도화, 다각화에 성공하여 단기간에 중진국 함정에서 벗어나 선진국에 진입했다. 반면 중진국 함정을 겪고 있는 나라들은 대부분 이러한 과제에 성공적인 해법을 제시하지 못하는 경우가 된다.

규모의 경제를 통해 중진국 진입에 성공한 대부분의 국가는 중진국에 진입한 지 한참 시간이 지난 시점에도 여전히 과거의 주력 산업을 그대로 유지하게 되어 정체가 시작된다. 결국 산업의 다각화(4차산업, 금융업, 문화산업), 선진화(독자적인 원천기술 개발) 등이 이뤄지지 않아 차세대 산업 경쟁에서 도태되고, 선진국으로 진입하는 성장동력을 잃게 된다.

낙후된 제조업

21세기 현재 선진국으로 진입한 국가들은 대부분 19~20세기 전반에 제조업을 발전시켜 공업화를 이루고 서비스업 위주로 경제를 재편하였다. 선진국 중 가장 서비스업의 GDP 비중이 낮은 대한민국의 비중이 57%고, 미국은 77.6%, OECD 평균은 71%다. 오늘날 고도경제성장을 이루고 있는 신흥공업국과 개발도상국도 선진국의 뒤를 따라 1차산업에서 제조업 위주로 경제가 전환하고 있거나 이미 전환이 완료된 상태다.

문제는 기술력과 자본의 격차로 인해 이들 국가 대부분이 중공업이나 첨단산업 등 자본집약적 또는 기술집약적 산업을 육성하지 못했다는 점이다. 이 국가들의 제조업은 선진국의 투자에 크게 의존하고 있으며, 그 발전 수준은 대부분 의류, 식품가공 등 부가가치가 낮고 노동집약적인 경공업, 그것도 원자재의 단순 가공이나 수입 부자재를 가공하는 수준에서 벗어나지 못하고 있다. 이런 나라들은 개도국일 때는 저임금으로 선진국 대기업의 하청을 받아 발전하지만 중진국이 되며 임금이 비싸지면 선진국 기업들이 임금이 더 싼 다른 지역으로 하청을 바꾸며 경제위기를 맞고 중진국 함정에 빠진다. 쉽게 말해 국가 자체가 "선진국의 하청 기지" 이상으로 나아가질 못한다.

제조업 발전을 위해서는 노동력의 질적 향상과 고도의 사회 인프라가 필요한데, 산업혁명으로 이 단계를 밟은 선진국들은 최소 수십 년에서 길게는 2세기 정도에 걸쳐 막대한 투자를 하고 수많은 시행착오를 거친 끝에 수준 높은 노동력과 고도화되고 안정적인 인프라를 갖추었다. 그러나 신흥공업국과 개발도상국은 이런 문제를 등한시하거나, 또는 문제 해결에 노력하더라도 아직 성과를 내지 못하고 있다.

저가 브랜드가 고가 브랜드로 거듭나기란 단순한 품질 향상 이상으로 상당히 어렵다는 것을 알 수 있다. 그러나 그 밖의 후발 주자 국가들은 그들을 훨씬 넘어서는 역량을 가진 선진국과 경쟁 우위를 잡기 위해 몇몇 산업을 중심으로 집중 투자를 하였고, 관광업 등 서비스업이나 자원 산업에 집중하여 중진국으로 손쉽게 진입하는 경우가 많았다. 그러나 이런 경제적 성장은 그 기반이 불안정하거나 자체 개선이 매우 어려워서 실상을 들여다보면 내실 없는 쭉정이에 가깝다. 단적인 예로 러시아, 베네수엘라, 브루나이, 아랍 중동 국가들, 중남미 국가들은 석유로 많은 돈을 벌었고, 태국은 세계적인 관광 대국이지만 이들을 선진국이라 부르는 사람은 아무도 없다. 자원의 저주에 당해서 오히려 경제가 퇴행해버릴 수도 있는데, 과거 인광석으로 떼돈을 벌다가 인광석이 고갈되자 몰락한 나우루가 대표적이다.

여기에 중진국 함정에 빠진 국가들의 큰 특징은 대개 이렇다 할 자국 메이커나 브랜드가 부재하거나 부실한 경우가 많다는 점이다. 특히 동남아, 중남미 국가에서 잘 나타나는 문제로, 당장 멕시코, 태국, 베트남만 보더라도 공장은 많은데 정작 공장을 소유하는 업체가 선진국에 본사를 두고 있는 게 특징이다. 물론 기술과 자본이 없는 개발도상국에서는 해외자본이 필요하다. 그러나 중진국에 진입하면 해외자본 의존이 국가경제의 성장의 걸림돌이 된다. 해외자본은 자국보다 해외의 인건비 상승에 엄청 민감하기에 해외 인건비가 상승하면 해외 공장을 포기하고 차라리 자국 공장으로 생산을 옮겨버린다. 이는 자국기업이 자국에서 철수 및 국적을 옮기면 정치적 반발과 지탄을 받기 때문에 아무리 사업하기 힘들었어도 자국에서 생산시설은 유지하기 때문이다. 부가가치가 높은 연구개발은 보통 자국에서 행하므로 연구 개발자와 현장 생산 기지의 소통을 위하여 자국 내 생산 시설을 아예 없앨 수는 없다.

중진국들은 자국 메이커를 만드는 것도 어렵고, 있더라도 해외 메이커에게 밀리기 쉬우며, 또한 국가적으로 자국 메이커를 육성하지 않는 경우도 많다. 물론 모든 정부들은 자국 메이커가 있는 게 지속적인 성장에 도움이 된다는 것을 알고는 있다. 문제는 국민들이 자국 메이커를 사주고 이용해야 자국 메이커가 성장하는데 자국 사람들이 해외 다국적기업의 메이커를 더 선호한다는 것이다. 결국 이는 자국 메이커 경쟁력의 부재로 이어진다. 한국에서는 이 문제 때문에 특정외래품판매금지법이라는 법률로 해외 기업의 국내 소비재 진출을 틀어막았던 경력이 있었으나, 이는 암시장으로 이어지기 마련이다.

여기에 생산 비용 상승에 대한 경쟁력 약화도 대두되기 시작한다. 경제 상승은 필연적으로 물가 상승을 동반한다. 그리고 물가가 일정 수준을 넘으면 임금 또한 오르고, 총생산비용이 증가하면서 기존의 제품 가격 또한 상승한다. 그런데 품질은 뒤처진 상황에서 가격만 덜컥 올라버리면, 당연하지만 어느 누구도 제품을 사려는 사람이 없다. 옛날처럼 싼 맛에 판매하는 경쟁력을 잃어버리는 것이다. 즉 품질은 선진국에 밀리고, 가격은 후진국에 밀리는 샌드위치 상황에 몰린다. 여기서 과감한 기술 개발, 고부가가치화, 산업 다각화에 실패하면 경제성장률이 떨어지면서 중진국 함정에 걸리는 것이다. 1990년대 한국은 가마우지 경제라는 말이 유행한 적 있는데, 바로 이런 상황을 우려하는 발언이었던 것이다.

대외 경제 측면의 문제도 발생하는데 후진국에서 중진국으로 경제가 발전하는 동안 당연히 해당 국가 화폐에 대한 절상 압력도 가해지게 된다. 이는 수입 비용을 낮춰 국내 물가를 억제할 수 있는 효과를 내 주기도 하지만 수출 제품의 가격 형성에는 악영향을 미치게 되고 이 역시 적절한 통화 정책을 세우는데 어려움으로 작용하게 된다.

그나마 중진국 함정에 빠진 것으로 보이는 중국은 이 문제에 있어서는 사정이 나은 편이다. 강력한 내수시장과 기술혁신을 통해 단순 가공 수출에서 벗어나 첨단산업을 육성하는 데 성공했기 때문이다.

기술 발전에 따른 선진국 문턱 강화

기존 경제 체계 내에서도 중진국 함정 탈출은 매우 어렵다고 알려져 왔다. 만약 쉽거나 벤치 마킹 전략으로 재현이 가능했다면 한국의 부흥을 두고 한강의 "기적"이라는 표현은 나오지 않았을 것이다.

대한민국의 초고속 성장에는 시대적인 운이 따라준 측면도 분명히 있었다는 해석이 상당하다. 요컨대 대한민국이 단기간에 경공업과 중화학 공업을 거쳐 첨단산업을 주력으로 하는 선진국으로 도약할 수 있었던 이유 중 하나가 "냉전"이라는 국제정세에 있었다는 것이다. 철의 장막과 중국의 공산화 이후 제2세계 진영이 제1세계와 완전히 분리된 당대 국제정세 속에서 대한민국이 중국과 같은 거대한 잠재력을 지닌 제2세계 진영과의 경쟁을 피하고, 우호적인 제1세계 진영과의 교류에 역량을 집중할 수 있었던 것이 한강의 기적의 원동력 중 하나였으며, 따라서 냉전이 종식되어 자유무역 시대가 본격화하고 중국이 개방되어 발전한 오늘날에 이르러서는 과거 한국의 발전 전략을 벤치 마킹하는 것으로 선진국에 진입하는 것이 불가능하다는 해석이다.

구 공산권 국가들 중에 탈출 사례가 있기는 하나 이들 국가조차 2차 세계대전으로 인한 피해와 공산화 이후 자본주의로의 체제 전환 직후의 혼란 때문에 지속적인 성장이 어려웠을 뿐 원래는 선진국에 근접한 국가들뿐이었다. 발트 3국, 체코, 슬로바키아, 슬로베니아 같은 나라는 공산권에 속하지 않았으면 개개인의 생활수준은 이미 고소득 국가 반열에 들었을 국가들이다.

한편 개발도상국들에게는 절망적이게도, AI, 로봇, 드론, 메타버스 등으로 대표되는 제4차 산업 혁명의 물결은 저개발국의 편이 아니다. 미국이 단번에 남미 반미 좌파 블록을 날려버리고 전략적 경쟁자인 러시아의 경제까지 타격을 입힌 것은 군사력이 아니라 셰일 가스의 수압파쇄법이었던 것처럼, 대부분의 첨단 기술 혁명은 선도자의 편이다.

선진국과 개도국의 첨단기술 격차는 시대가 지날수록 더욱 벌어지는 현상을 보이는데 2020년대 세계를 강타한 코로나19 대유행 사태 속에서 대봉쇄로 인해 가장 극단적인 피해를 본 국가 역시도 선진국이 아니라 개도국이었다. 같은 역성장이라도 선진국은 국민들의 의식주 걱정까지 할 정도로 극단적인 경우는 흔치 않았지만 개도국은 그야말로 정부와 국민이 같이 파산하여 집과 일자리를 잃고 진짜로 거리로 내몰리는 지옥도가 펼쳐졌다.

특히 4차산업 기술의 진보에 따른 노동력 절감 효과로 인해, 중진국 함정을 겪는 국가들의 공산품 수출주도형 경제성장 효과가 잘 먹히지 않고 있다.

실제로 동남아 국가들은 본래 선진국-다국적 기업들의 하청 공장 기지로서 자국민들의 값싼 노동력을 제공하고 생산된 상품을 가공 수출하면서 자국의 경제성장을 견인하고 있는 상황인데, 21세기에 들면서 정확하고 신속한 일처리가 가능한 로봇이 기존의 인간들을 대체하는 현상들이 조금씩 현실화되는 상황에서 현지 공장을 운영하는 수요가 감소하는 현상이 전 세계적으로 대세가 되고 있다.

실제 2010년 이후 자동화와 인공지능 기술의 급속한 발전으로 최소한의 관리 인원으로 돌리는 스마트 팩토리(Smart Factory)가 현실화되면서 저임금을 보고 중국/인도/동남아에 공장을 세웠던 선진국 업체들이 자국으로 U턴하는 현상이 나타나고 있다.

대표적으로 아디다스는 독일에 로봇과 3D 프린터를 이용한 다품종 소량 생산 시스템을 구축했으며, 그동안 OEM 생산을 담당하던 동남아시아의 하청 공장들을 매년 줄이고 있다. 노동집약산업이라던 신발과 의류 등 경공업조차도 더 이상 저임금에만 집착하지 않는다는 것이다.

이런 현상은 국내 기반의 기술이 부족하고 자국 기업이 튼튼하지 못한 동남아 국가들에게 경제발전에 상당히 치명적인 영향을 줄 것으로 전망된다.

게다가 21세기 들어 선진국들의 자국 우선주의 경향이 심해지고 있다. 예를 들어 도널드 트럼프 미국 대통령은 자국의 일자리 문제를 해결하기 위해 생산 공장을 기존의 개도국들이 아닌 국내에 유치하고자 엄청난 노력을 기울였다.

당연히 선진국에 수출 비중이 큰 개도국들에게 좋을 것이 없다. 엎친 데 덮친 격으로 2020년 코로나바이러스감염증-19로 인해 수출입이 통제되어 자국 내 생산 기반을 개도국으로 많이 이전한 선진국들이 물자수급에 어려움을 겪게 되는 상황이 발생하게 되었다.

또한 과거와 달리 일자리가 줄어도 좋으니 스마트 공장 형태로라도 유턴을 환영하는 게 선진국의 추세라, 개도국 아웃소싱이 줄어들 가능성이 더 높아지고 있다. 여기에 연구 개발과 이를 통한 생산성 향상도 선진국들에 비해 저조한 편이다. 중진국까지는 선진국 제품을 싸게 생산하거나 복제 생산하는 것만으로도 성장할 수 있지만 선진국이 되려면 결국 생산성을 향상시켜야 한다. 동원할 수 있는 저임금 노동력이 언젠가는 고갈되어 임금이 높아지기 때문이다. 노동 생산성이나 자본 생산성을 선진국 수준으로 끌어올릴 수 있는 자동화나 산업 고도화를 꾀하기 위해서는 연구 개발 투자가 불가결하다. 대부분의 중진국은 이러한 생산성 향상과 연구 개발 투자가 부진해서 성장 속도가 현저히 느려진다.

수입 대체 산업화

중진국 함정에 빠진 일부 국가들(특히 중남미)의 특징은 수출주도산업화(ELI)가 아닌 수입대체산업화(ISI)를 목표로 장기 경제정책을 짰다는 것이다. 수출주도산업화의 중점은 국산 제품을 해외에 판매하는 것에, 수입대체산업화의 중점은 외산 제품을 국산 제품으로 대체하는 것에 있다. ISI의 치명적인 문제점은 기업이 국내 시장 점유에 안주하게 만들어 외국 기업과 경쟁할 능력을 상실하게 된다는 점이다. 흔히 석유만 팔다 망했다고 알려진 베네수엘라도 1970년대에 수입대체산업화를 통해 국내 제조업을 적극적으로 육성하려다가 망한 케이스이다.

그나마 세계은행의 통계를 보면 ISI가 추진된 1960년대부터 1980년까지 중남미 및 카리브해 국가의 경제성장률은 세계 경제성장률보다 더 높았다. 그럼에도 1970년대 비산유국 중남미 국가들이 큰 부침을 겪은 이유는 ISI 자체의 문제점과 더불어 농산물과 원자재 가격의 하락과 오일 쇼크로 인해 에너지 비용이 급증했기 때문이다. 산유국인 중남미 국가들(멕시코, 베네수엘라 등)는 같은 시기 오히려 오일 쇼크로 ISI를 추진할 재원을 확보하고 여기에 막대한 외채까지 끌어들여 ISI를 추진했으나 1980년대 중반 유가가 하락하자 타격을 입었다. 즉, ISI자체의 재정적 문제는 물론이고, 재원을 수급할 방법이 망해버린게 중진국 함정의 원인 중 하나라고 할 수 있다.

사회 구조적 문제

인구 문제

과다한 인구

인구는 국력이라는 말이 있지만, 어떤 산업이든 대량의 노동력을 요구했던 20세기 초반까지나 제대로 들어맞던 이야기이며, 현대 기준으로는 국가와 영토가 감당할 수 있고 국가 간의 기본 1인당 경제력 차이가 크지 않다는 것을 전제하지 않으면 적용될 수 없는 주장이다.

정도를 넘어선 인구는 경제를 악화시키고 선진국 진입에 방해가 된다. 식량, 원자재 등 사람이 살기 위한 필수 재화의 생산량에 비해 먹여 살려야 할 사람이 너무 많은 상태가 되면 내부 경쟁으로 인해 카니발라이제이션15이 발생하기 때문이다. 간단히 말해 먹여살려야 할 사람이 너무 많은 것이다. 중국, 인도가 겪고 있는 경제 문제의 근본적인 원인이며 방글라데시, 나이지리아, 이집트 등도 비슷한 문제를 겪고 있다. 이것이 훗날 부메랑이 되어 돌아오더라도,16 당장의 이유로 인해 산아제한정책을 실시하는 개발도상국이 나오는 이유다.

산업이 빈약한 나라에서는 1차산업으로 하루하루 먹고 사는 국민들에게 고소득 일자리를 하나하나 마련해줄 겨를이 없다. 게다가 이들은 교육 수준도 낮은 경우가 많아 자국에서나 해외에서나 고급인력으로 대우받지 못한다. 그러다 보니 자국에서 만족할 일자리를 구하지 못한 이들은 건강한 신체 하나만 믿고 해외 취업을 가는 경우가 흔한데, 그들이 현지에서 인간다운 대접을 받고 있는지, 국가 이미지에 긍정적인 영향을 주고 있는지 보장할 수 없다.

가령 중국인, 필리핀인들은 세계 어디서든 볼 수 있을 정도로 해외 취업을 하는 사람들이 많지만, 그들의 직종은 가정부, 식당 종업원, 공장 생산직 등 일용직이 대다수다. 중국이나 필리핀뿐만 아니라 다른 개발도상국들도 사정은 마찬가지다.

언급한 대로, 특히 산업 자동화 관련 기술이 발전할수록 많은 인구로 밀어붙이는 전략의 가치는 떨어지기에 이 문제는 더욱 심각해질 가능성이 높다.

저출산과 빠른 고령화 및 인구절벽

위에 언급한 과다한 인구가 심지어는 고령화까지 되어버린다. 과거 고령화 문제는 선진국만의 문제처럼 여겨지곤 했지만 2010년대 중반부터는 개발도상국들도 고소득 국가 진입 이전에 저출산, 고령화로 인구 감소가 시작되는 경우가 많다. 의료체계, 영양상태가 개선되면서 과거보다 수명이 늘어난 탓이다. 또한 자식을 낳으면 고생한다는 생각은 어느 정도의 소득만 되어도 바로 느끼는 부분이라 더욱 그렇다. 특히 소셜 미디어의 확산과 코로나 팬데믹 시대 이후로는 개발도상국도 출산율의 급감이 두드러지고 있다.

그래도 저출산을 겪는 개발도상국들도 출산율이 1명대 초반은 되는 것을 보면 "저 정도면 아주 심각한 건 아니지 않나?"라고 생각할 수도 있겠지만, 개발도상국에 있어 저출산 문제는 선진국보다 훨씬 더 심각하다. 개발도상국들은 늘어나는 고령인구를 부양할 경제적, 사회적 역량이 부족한 데다 저출산으로 인한 인구감소를 완화할 만큼의 이민을 받아들일 역량이 부족하다.17 거기다 먹여야 할 인구들도 여전히 많아서 적극적인 인구 장려도 쉽지 않으며, 초기 2차 산업 & 3차 산업에 종사하는 중진국 국가 내의 사회 갈등에 따른 스트레스는 기존 농경사회를 한참 초월한다. 페티 클라크의 법칙에 따른 경제개발 단계에서, 중진국 진입에 이상적인 인구구조인 피라미드 형태는 정작 중진국에 진입하는 기간 동안 너무나 치열하게 벌어지는 내부 경쟁 때문에 카니발라이제이션이 시작되어, 경제적으로 중진국이 될 때면 이미 수십 년간 내부 경쟁에 지친 국민들이 출산에 소극적으로 바뀌고 만다.

대체로 중진국 국가들은 치안 문제와 빈곤 문제, 불안정한 내정 문제까지 겹쳐 영유아 및 청소년 사망률이 높다는 것도 인구 문제에 영향을 주는 요소이다. 중진국인 만큼 산업도 미약하기 때문에 인접한 선진국으로 유출되는 인구 수도 상당하다. 따라서 선진국보다는 조금 높은 출산율을 가졌더라도 경제 활동이 가능한 나이가 될 때쯤이면 선진국과 큰 차이가 없어진다.19 따라서 고령인구를 부양할 인프라가 크게 부족하고, 아직 노동집약 산업의 비중이 높은 최빈국들이나 개도국들이 저출산 문제를 겪는 것은 쉽사리 넘기기 어려운 문제이다.

아래는 개발도상국임에도 저출산을 겪는 나라들

중국 : 2021년 기준 1인당 GDP가 12,556달러 가량으로 동시기 대한민국의 1/3밖에 되지 않는데도 굉장히 빠르게 저출산·고령화가 시작되었다. 덩샤오핑 시기부터 한족들을 대상으로 강력한 산아제한정책을 실시하여 유엔 세계인구전망에 의하면 2000년에 이미 합계 출산율 1.56을 기록한 상태였다. 2자녀로 완화된 2016년의 출생아수가 1,786만 명이었으나, 3자녀로 완화된 후 1년이 지난 2022년 출생아수는 956만 명, 2023년 출생아수는 902만 명으로 불과 6년 만에 출생아 수가 절반 가까이 감소했다. 출산율은 2022년 1.08명, 2023년은 1.00으로 밑의 태국과 마찬가지로 1점대가 깨지기 직전까지 왔으며 이 수치는 2017년, 2018년의 한국과 비슷하다.20 중국은 생산연령인구가 2012년부터 감소했고, 2022년부터는 대약진운동 실패 후 대기근을 겪은 1961년 이후 61년 만에 총인구가 감소했다. 한국보다 생산연령인구가 4년 먼저, 총인구는 2년 늦게 감소가 시작된 것이다.

태국 : 태국 역시 심각한 저출산·고령화 문제에 맞닥뜨리게 되었다. 2010년대 중반 이후로 출산율이 급감하고 있으며, 2016년의 출생아 수는 70만 명이었으나 2022년의 출생아는 50만 명으로 20만 명의 출생아 수가 줄어들었다. 2022년의 출산율은 1.00, 2023년 9월 출산율은 0.95까지 추락했다. 만성적인 저출산·고령화를 겪는 다른 선진국과 달리 태국은 낮은 국민소득으로 인해 선진국들에 비해 많은 도전에 직면하게 될 것으로 예상된다.

필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 스리랑카, 네팔, 방글라데시, 베트남 등의 아시아의 중진국들도 출산율이 2 밑으로 감소했으며, 그 인도마저 2020년 2.03명, 2021년 1.99명으로 감소했다. 베트남의 경우, 1인당 GDP가 5천 달러가 채 되지 못했음에도 고령화 사회에 진입했고, 중위연령도 32.7세로 상승했다.

브라질, 아르헨티나, 멕시코의 출산율도 1.4~1.6명 사이로 감소했으며, 칠레, 우루과이, 코스타리카 등의 국가들은 아예 1.3명 밑으로 감소해 초저출산 추세에 접어들었다.

카리브 국가들은 아이티를 제외하면 거의 모든 국가들의 출산율이 2명대 밑을 밑돌고 있다.

튀르키예 : 2018년까지는 2.0명 이상을 꾸준히 유지하였으나 코로나와 에르도안의 저금리 정책으로 화폐가치가 하락하고 물가가 폭등하면서 젊은이들이 출산을 기피하기 시작했다. 더 놀라운 것은 출산율 2.0명이 깨진 이후에 고작 6년 만인 2024년에는 급기아 1.47명까지 급락 했다는 것이다. 그나마 유럽 국가들 보다는 안정적인 출산율을 보여줬던 튀르키예가 이제는 유럽연합 평균까지 떨어져 버렸다. 특히 이스탄불 같은 대도시는 1.28명으로 이미 초저출산으로 진입한 상태이다. 튀르키예의 1020세대가 반에르도안, 반이슬람 성향이 강해서 탈종교화가 급속도로 이루어지고 있기 때문에 선진국에 진입하기도 전에 초저출산 추세에 접어들 가능성이 매우 커졌다.

양극화 확대

근대화와 경제발전을 이루는 과정에서 사회의 부는 특정 계층·분야·지역에 편중이 되는 경향이 있다. 그러므로 사회 전체적으로 불평등이 심해지고 빈부격차가 급속히 커지기 시작하며, 이는 사회의 불안정을 불러오게 된다. 초창기 국가주의적 경제성장에 발빠르게 적응한 일부의 재벌이나 관료들은 일반 국민들은 물론 선진국의 부자들까지 상상도 못할 정도로 호화스럽게 살지만, 국가의 경제 성장에 협력해왔던 대부분의 서민들은 자신들에게 이득이 전혀 돌아오지 않다 보니 사회 불만이 커져서 경제 발전에 대한 '희생'을 거부하기 시작하고, 결국에는 성장 동력이 급속히 떨어지기 시작한다.

멕시코, 남아프리카 공화국이 대표적인 예로 성장과 함께 분배도 일정 정도 이루어지지 않으면 결국 성장도 한계에 부딪친다는 걸 보여주는 사례이다. 특히 소득이 충분히 분배되지 못했을 경우 사회 갈등이 크게 늘어나게 되며, 범죄율이 증가하고 심지어 마약 거래, 인신 매매나 반사회적인 목표를 둔 무장 단체가 등장하는 등 악순환에 빠져 자칫하면 체제가 흔들릴 수가 있다.

이런 현상 속에서 양극화가 확대되기도 한다. 리처드 윌킨슨(Richard Wilkinson)은 경제적인 불평등에 대한 데이터를 명확하게 도표로 나타내었다. 그는 건강, 장수, 신뢰 등과 같은 단순한 가치들마저도 빈부격차가 심해지게 될 때 경제성장 효과가 더 악화되는 것을 통계를 통해 증명했다. 어찌하든 사회 문제를 국민적 합의를 통해 정부가 풀지 못하면 국가는 총체적 난국에 빠지게 되고, 양극화로 인해 범죄의 증가나 사회 구성원 간의 불신 등의 여러 가지 문제점들이 사회의 효율성을 떨어뜨린다. 효율성이 떨어진 사회가 경제발전이 느려지는 것과 '중진국 함정'에 빠진 국가가 경제발전이 더뎌지는 것은 다른 말이 아니다. 이렇게 리처드 윌킨슨이 말하는 신뢰는 '사회적 자본'이라고도 말한다.

느린 의식 변화

느린 의식의 변화도 중진국 함정을 겪고 있는 국가들에게서 공통적으로 나타나는데, 이런 나라들일수록 국가 내부의 사회·경제적 문제들을 국민들에게 가리기 위해서 언론과 매체를 통제하고 이용하며 내부 불만을 억제시킨다.

이런 이유로 대부분의 중진국들은 언론자유지수가 선진국에 비해 낮은 것이 특징이며, 그렇게 통제된 국민들 역시 근시안적이고 국수주의적인 이념에 경도되어 세계의 트렌드를 제때 읽지 못하고 개혁 정신이 둔감해진다. 이런 분위기의 사회에서는 혁신을 기대할 수 없으며, 선진국 진입 또한 기대할 수 없다.

심지어 느린 의식변화로 인해 높으신 분 단계에서 경제 발전에 대한 합의조차 하지 못하는 경우도 있다. 단적인 예로 이미 농경 사회에서 최소 중상류층에 기존 권력과도 연줄이 있는 지주가 경제발전에 별 다른 매력을 느끼지 못해 토지 개혁이 실패할 경우를 들 수 있다. 이 경우 고위층 전반이 산업 구조를 다각화하고 전 국토에 기초 인프라를 정비하는 대신, 기존의 경제구조에 집착해 소작료를 통해 먹고 사는 공장 없는 불로소득층으로 안주해버리는 경우가 잦다.

느린 의식의 변화로 발생하는 가장 큰 악영향은 중진국 스스로가 자국에서 발생하는 문제점들을 현실부정하여 축소/왜곡/곡해하여 선진국으로 도약할 수 있는 타이밍을 놓쳐버린다는 것이다.22 중국의 경우 2000년대부터 언급된 ‘중국 경제는 겉보기와 달리 보완해야 할 문제점이 산적한 상황이며, 자칫하면 중진국 함정에 걸릴 수도 있다’ 라는 국내외적인 경고를 ‘잘 나가고 있는 우리 나라를 질투하여 모함하는 것 뿐이다’라고 무시하다가 실제로 그렇게 되고 있는 징후가 상당히 농후하여 경제가 정체되고 있는 것이 대표적이다. 한국만 하더라도 1996년에 OECD 가입 후 얼마 가지도 않아 국가 경제가 위기에 빠졌다. 그나마 한국은 ‘한국병’이라고 불렸던 산업화 이후 추진했던 압축식 경제성장에 대한 병폐를 반성하고 이를 근본적으로 개선하는 뼈와 살을 깎는 피나는 노력을 해서 몇 년안에 경제 위기를 극복하고 완전하게 선진국 도약에 성공할 수 있었으나, 이는 세계적으로도 상당히 드문 사례다. 아직 한창 성장하고 있는 중진국에 한 번 닥친 경제위기는 자국의 근본적인 병폐를 똑바로 인식하고 고치지 못하면 중진국 함정에 장기적으로 빠지는 결정적인 이유가 된다.

자국의 문화나 여타 독자적인 요소로 인한 문제점들은 병으로 치자면 고질병인 데다, 그게 관습으로 자리잡아버려 극복은 커녕 그 문제점을 직시하는 것조차 터부시되는 경우도 많다. 물론 어쩌다가 진보적인 정치세력이 출현하여 개혁 의지를 보이고 노력한 사례가 역사적으로 없지는 않았다. 하지만 이러한 시도는 출발 단계부터 너무 급진적이고 독선적이면서도 미숙했고, 반대세력/기득권들의 방해와 더불어 일반 국민들의 지지도 받지 못해 성공하지 못했다. 오히려 나라가 기존보다 더 퇴행할 수 있는 확률이 더 높아서, 중진국 함정을 겪는 대부분의 국가들은 개혁을 시도하지도 못하는 경우가 많은 게 21세기 현재의 실정이다.

낮은 인적 자본 수준

중진국 함정에 빠진 국가들의 고등학교 진학률은 통상 50%도 되지 않는다. 이는 미래 산업에 종사할 수 있는 인적 자원의 문제로 귀결된다. ‘인적 자원’이란, 노동자로서 국가 경제에 기여할 수 있게 하고 동시에 자신과 가족이 더 나은 삶을 살 수 있게 만드는 모든 요소를 의미한다. 예컨대 건강, 영양, 교육 등이다. 이런 요소는 한 국가의 사람들을 더 나은 노동자이자 더 나은 시민으로 만든다. 국가가 중진국 함정에 빠지지 않으려면 풍부한 인적 자원이 필요하다.

인적 자원과 국가 경제 성장이 비례하는 것은 명백한 사실이다. 오랫동안 후진국에 머물러 있는 국가들은 보통 교육률이 매우 낮다. 방글라데시, 아이티, 에티오피아 같은 국가들을 보면, 고등학교 교육을 받은 노동 인구의 비율이 15% 미만이다. 중진국들에 해당하는 국가들은 평균적으로 고등학교 교육을 받은 노동자가 전체 노동 인구 중 절반도 되지 않는다. 예컨대 2015년 브라질의 노동 인구 가운데 47%가 고등학교 교육을 받았다. 멕시코의 경우는 35%였고, 터키는 37%였다. 그러나 여러 세대에 걸쳐 부유하고 번영한 국가들은 아주 높은 비율의 인적 자원을 갖고 있다. 예컨대 미국에서는 노동 가능 인구의 약 90%가 고등학교 교육을 받았고, 독일은 87%, 일본은 90% 이상이다. 이 국가들의 동향은 명백하다. 세계 최고 부국들의 모임이라 할 수 있는 OECD 회원국들의 고등학교 진학률은 평균 78%이다.

대한민국, 대만, 아일랜드 등의 국가들이 빈국에서 선진국으로 도약할 수 있었던 것은 모두 고등학교 교육 이수율이 높았기 때문이다. 1980년대의 한국은 개발도상국임에도 불구하고 고등학교 진학률이 70%가 넘었다. 이는 당시만 해도 한국보다 잘 살았던 라틴아메리카 지역 국가들보다 높고 선진국들의 진학률과 거의 같았던 것이다. 그러나 2015년 기준 중국에서 고등학교 이상 교육을 받은 노동력의 비율은 30%였다. 중진국들 평균보다도 낮은 수치이다.

이것이 중요한 이유는 많은 중진국들이 저개발국시절에 저소득 제조업으로 경제적인 급성장을 이룩할 수 있었다면 중진국정도 수준이 되면 다른 수준의 일자리에 맞는 높은 수준의 교육이 필요하기 때문이다. 빈곤국에서 풍부한 일자리인 좋은 농부가 되기 위해서는 많은 정규 교육이 필요하지 않다. 중진국에서 가장 많은 일자리인 건설 현장이나 조립 라인의 좋은 노동자가 되기 위해서도 많은 정규 교육이 필요하지 않다. 하지만 고소득 국가들을 지탱하는 직업인 사무직이나 첨단기술 공장의 기술직, 고임금 서비스업의 매니저나 전문가로서 성공적으로 일하려면 좋은 교육이 필요하다. 고임금 일자리에서 성공할 수 있는 교육을 갖춘 노동력 없이는 어떤 국가도 고소득과 높은 경제 성장률을 유지할 수 없다. 더군다나 오늘날의 기술적 변화는 이런 기술을 가진 이들에게 유리해지고 있기 때문에 선진국들에게도 고학력 노동력이 더욱 중요해졌다. 즉 저개발국들이 양적인 성장으로 중진국으로 도달할 수 있었지만 선진국이 되기 위해서는 질적인 성장을 이루어야 한다. 이는 전체 노동자들의 평균적인 수준의 질적 향상이 이루어져야 가능한 것이다.

일각에서는 중국과 인도 같이 인구가 많은 중진국은 고등학교 진학률이나 대학교 진학률이 아무리 낮아도 고등학교 교육 이상을 받은 사람의 숫자가 몇 억은 넘어가므로 큰 문제가 되지 않는다고 주장하기도 한다. 물론 이러한 인구 대국들은 다른 나라들에 비해 인구가 비정상적으로 많기에 상대적으로 적은 진학률만으로도 고등학교를 졸업한 노동 가능 인구가 웬만한 나라들 전체 인구보다 많은 것은 사실이며 그것을 통해 성장할 수 있었다.

그러나 선진국이 되기 위해서는 1인당 GDP가 높아야 한다. 1인당 GDP는 외부와의 경쟁이 아니라 자신과의 싸움이라고 할 수 있다. 중국과 인도가 전체 GDP는 세계 5위 안에 들어도 이들을 선진국이라고 부르지 않는 이유인 것이다. 경제를 더욱 발전시키고 싶다면 국민의 학력과 인간개발지수가 일부 계층과 일부 지역에 국한되지 않고 전국민적으로 고루 성장해야만 한다. 이것은 최소한 고등학교 진학률 정도는 높아야 가능한 일이다. 무엇보다 1인당 GDP는 소수 엘리트 계층의 활약만으로는 높일 수 없다. 당연하게도 GDP는 나머지 모든 저숙련, 저학력 노동자들의 생산량까지 모두 합쳐서 내는 통계이기 때문에 소수의 고학력자가 아무리 많은 수입을 벌어들인다 해도 그들보다 몇 배 이상 많은 저학력자들이 변변치 않은 수입으로 가난하게 살고 있다면 국가 전체의 평균은 낮을 수밖에 없다. 그 저숙련 노동자들의 학력과 일자리를 개선시키지 못한다면 선진국 진입은 원천적으로 불가능하다.

따라서 인적 자본은 미리 축적되어야 한다. 한 집단의 어린이들이 21세기에 기본적인 교육을 받는 데 12년(초중고)이 걸린다. 교육이 중시되기 이전에 태어난 더 나이 많은 세대를 포함해 전체 노동력의 교육 수준을 높이려면 훨씬 많은 시간이 걸릴 것이다. 45년 정도 걸린다는 의견도 있다. 그렇기 때문에 한 국가가 고소득 국가가 되고 나서야 성장을 뒷받침할 인적 자본을 만들어 내기 시작해서는 안된다. 그러나 지금의 중진국들이 쌓아둔 인적 자본을 보면, 1980년대의 한국이나 대만보다는 1980년대의 멕시코나 터키에 더 가깝다. 그 어떤 국가도 고등학교 취학률 50% 이하로는 고소득 국가에 도달하지 못했다. 현재 중진국들의 고등학교 취학률 평균 40%로는 고소득 국가에 진입하기 매우 힘든 것이다.

한편 낮은 수준의 인적자본은 향후 신성장 동력 개발에도 영향을 미칠 수 있다. 대체로 절대적인 물자 부족의 단계를 지나서, 그럭저럭 먹고 살 만한 경제를 갖추기 시작하면 선진국 진입을 위한 본격적인 경쟁이 대두된다. 이 시점부터는 기존의 패스트 팔로워(fast follower)23에서 퍼스트 무버(first mover)24로의 전환을 위해 새로운 성장 동력을 창출해내는 과정을 거치게 되며, 인적자본의 수준에 따라 선진국 진입의 여부가 판가름 나게 된다. 여기서 개인의 창의력과 자율성이 크게 중요해지며, 인적자본의 수준은 창의력과 자율성을 발휘할 토대를 마련해준다.

그러나 대다수 중진국들은 강력한 권위주의 정권이 개인과 기업의 자율성을 억압하면서 국가 주도로 경제 성장을 일궈낸 경우가 대부분이다. 경제 관료들이 정책 금융과 행정 지도로 기업들을 통제하는 방식으로는 기술 혁신이나 개인의 창의성을 기대하기 어렵고 이미 커진 기업들은 정경유착을 통해 국내 시장을 확보하기 위한 자기보신에 급급하여 세계 시장 경쟁에 뛰어들기를 꺼리게 된다.25 이렇게 되면 장기적인 전망과 많은 예산이 필요한 기술 개발 투자(R&D 등)를 소홀히 하게 되고, 중진국 함정을 벗어날 길은 더욱 멀어진다.

SNS와 같은 정보통신기술의 발달

2000년 이후 새롭게 태동한 인터넷 환경 역시 현재 개도국들의 발전을 가로막는 큰 원인중에 하나로 지적되고 있다. 한마디로, 아직 1인당 GDP가 낮아 발전이 덜 된 상태에서 유튜브 등의 플랫폼을 통해 현재 선진국의 경제수준이 어느 정도인지 쉽게 접하게 되어 개도국 국민들 역시 삶의 눈높이가 선진국의 기준에 맞춰 올라가 버린다는 것. 이 때문에 단순한 하청 제조업을 통해 한참 경제성장을 해야 할 단계에서 국민들이 3D 업종을 기피하고 주식투자, 비트코인 같이 쉽게 많은 돈을 벌 수 있는 루트만을 찾는, 선진국과 동일한 사회문제가 일어나게 된다. 이는 가뜩이나 기존 선진국들에 비해 빈약한 국내 자국메이커 시장의 국제 경쟁력을 약화시켜, 또 다른 국내 인재유출로 이어지며, 국가 경제발전에 큰 악영향을 끼치는 악순환으로 작용해버린다.

정치적 문제

불안한 정세

대부분의 중진국들은 경제적 성장에 비해 정치사회적 성장은 더뎌 선진적인 정치 구조를 갖추고 있지 못하다. 이에 따라 독재, 쿠데타 같은 정치적 급변 상황이 자주 일어나는 경우가 많다. 새로 집권하는 정권의 입맛에 따라 국가의 경제 정책뿐만 아닌 외교 정책 역시 자주 변경된다.

그런데 이런 정치적 급변은 중진국들에게 치명적이다. 중진국들의 자국 토종 기업들은 제품 경쟁력이 약하고 재정 사정이 풍요롭지 않은 경우가 많아, 외국인들의 투자가 기업의 생존에 있어 매우 중요한 요소이기 때문이다. 그런 상황에서 정치적 급변은 외국인들에게 투자의 리스크로 작용해 영향을 크게 준다.

극심한 부정부패

한편에서는 부패인식지수 같은 사회 내부의 청렴도(정부와 사회의 효율성)와 중진국 함정의 연관성에 대하여 논하기도 한다. 부패한 관료와 사회 구조를 가진 국가일수록 내부적인 한계에 직면하고 일정 수준 이하의 성장 한계성을 가진다는 것이다. 또한 일정 단계의 수준에서는 부패와 발전의 연관성이 적지만 '외연적 단계’에서 ‘내연적 단계’로 이행하는 선진국 진입 단계에서는 이러한 문제가 부각된다는 것이다.

부패가 심한 상황에서는 경제성장의 이익이 극소수에게 편중되므로 국민들의 성장에 대한 욕망이 낮아지며, 이는 그대로 성장 둔화로 이어진다. 이와 관련하여 부패인식지수가 10점 오를 때마다 경제성장률이 25% 늘어난다는 통계가 있다. 자세한 내용은 부패인식지수 참고.

부적절한 세금 정책

국민 전체적인 소득이 어느 정도 증가함에 따라, 사회 운동 단체나 시민 단체들이 정부에게 사회 구성원들의 근로에 대한 적당한 복지의 보상과 쾌적한 환경의 인프라 제공 등을 요구하는 목소리를 내게 된다.

이렇게 늘어나는 복지 수요의 충당을 위해서는 상류층과 대기업들에게 수익에 따른 적당한 세금을 걷어야 하는데, 중진국 함정을 겪는 나라에서는 기득권들이 대놓고 세금 정책에 반대를 하거나 탈세를 위한 편법을 부리는 경우가 많아서 세수 과정에서 여러 잡음과 많은 문제가 발생한다.

게다가 이렇게까지 언급이 될 정도면 위 문단처럼 정부 자체까지 부패한 경우가 많아서, 걷은 세금조차도 효율적이고 공정하게 사용하지 못하는 경우가 대부분이다.

기후적 문제

열악한 기후 환경

일반적으로 선진국으로 평가받는 나라들은 최소 30도 이상의 중위도~고위도에 위치하며, 기후는 대체로 습도가 적당한 온대~냉대 기후를 띤다. 반면 개발도상국과 최빈국은 대체로 열대기후이거나 사막이 많다.

이는 아무래도 어느 정도 농업 생산력이 기반이 되어야지만 인구 확보가 가능하기 때문인 것으로 생각된다. 19~20세기에 에어컨과 냉장고가 개발되기 전까지 열대 지역은 노동 생산성이나 식량 보존성이 매우 열악했기 때문이다. 더욱이 습하기까지 한 열대우림 지역은 근현대 의학의 발전 이전까지 전염병에 취약하였다. 그 때문에 오늘날에는 서아시아, 동남아시아가 유럽이나 동아시아 국가들과 인구 밀도에 큰 차이가 나지 않지만, 근대 이전만 해도 이들 지역은 후자에 비해 인구가 확연히 적었다.29 유럽이나 동아시아는 중세 인구에 비해 현대에 10배 가량 증가했지만 서아시아, 동남아시아는 이를 훨씬 상회하여 30배 이상 증가했다.

그런데 오늘날 선진국의 경제 선진화는 대체로 19세기~20세기 초반에 적정 규모의 인구를 확보해 산업화에 성공한 국가들이 군사력을 바탕으로 그렇지 못한 국가들을 착취하며 진행되었기 때문에30 20세기를 한참 지나서야 인구 폭발이 일어난 지역은 크게 뒤처지게 되었다.

막상 20세기 중반부터 열대/건조기후권 국가들이 인구상의 체급을 키우고 나니 점차 전쟁의 인적/물적 비용 증가, 전쟁으로 빼앗을 수 없는 교역 및 지식 기반 경제의 형성, UN의 존재 등으로 무력 투사의 리스크가 커지며 과거처럼 힘으로 밀어붙이는 방식으로는 부를 축적하기 어려워졌고, 급속한 기술 발전으로 IT 산업, 집적화된 금융업, 관광업 등 적은 인구로도 대량의 부가가치를 창출할 수 있는 경제적 원천이 늘어났다. 이 탓에 이 시점부터는 선진국은 선진국만의 시장을 형성하고, 중진국은 많은 인구의 문제점만 떠안게 되면서 선진국-중진국의 격차가 고착화되었다.

기후 변화에 취약

열대/건조기후 지역은 지구 온난화의 피해를 더 크게 받는데, 안 그래도 고된 기후가 더 극단적으로 건조해지거나 습해지고, 더 더워지는 등 순전히 손해만 본다.31 극단적인 예시로 태평양 섬나라들은 해수면 상승으로 국토 수몰 위기까지 겪고 있는데, 이쪽은 기후변화로 인한 대응역량을 넘어서 아예 인류 문명 존속의 기본적인 기제인 '지질학적 동의'마저 흔들리는 케이스에 해당한다. 이런 것은 전 국토를 장벽으로 두르는 SF적 초과학이 아니고서는 현 기술 수준으로는 대처 자체가 불가능하다.

이들 국가들은 선진국에 비해 정부든 민간이든 기후변화로 인한 각종 자연재해나 환경변화에 대한 대응 역량도 뒤떨어지는 편이며, 경제구조도 농업이나 어업 등의 1차산업에 치중된 경우가 대부분이기 때문에 기후변화 충격에 더욱 취약해진다. 이 경우, 단순한 경제적 타격을 넘어 정국 혼란으로도 직결되는 사례가 부지기수다. 기후가 경제에 끼치는 영향을 다루는 거의 모든 연구는 현재든 미래든 지구 온난화에 대한 피해는 선진국보다는 개발도상국이 훨씬 크다고 평가한다.

2020년대부터는 폭염, 폭우, 가뭄 등 기후 변화로 인한 이상기후 현상이 일상화되면서 각 국가들의 기후 격변 대처에 필요한 비용이 크게 증가하였다. 특히 2024년에는 열대지역 국가들의 체감기온이 무려 50도 가까이 치솟으며 가히 살인적인 폭염으로 직격타를 맞았으며, 심지어 경제 활동에도 큰 영향을 끼치기 시작하고 있다. 같은 해 가을에는 중국, 일본, 북한, 동남아시아 지역에 태풍으로 인한 역대급 홍수로 수백명의 사상자가 발생하며, 사회 인프라가 모조리 쓸려내려가 심각한 피해를 받았다. 특히 중국 남부와 동남아시아 같은 경제력이 부족한 지역은 국제사회의 지원이 필요할 정도로 피해가 막심한데, 이로인해 기후재난이 정말로 개발도상국에게 더욱 피해가 크다는 것이 증명되었다.

중진국 함정의 예

중진국 함정에 빠진 국가들로는 대표적으로 브라질, 중국, 러시아, 멕시코, 태국 등이 있다.

중국

중국의 경우 체급이 워낙 커서 그간 중진국 함정에 빠질지 어떨지 이견이 있었으나, 2020년대에 접어들면서 중국 경제가 빠른 속도로 둔화됨에 따라 중진국 함정의 대표 예가 될 것이라는 의견이 심지어 중국 내에서도 나오고 있는 실정이다.

중국 경제가 계속 성장해서 선진국이 되어 미국을 넘어설 것인지, 아니면 중진국 함정에 빠질 것인지 이는 2010년대 이후로 계속 논쟁의 대상이 되었다. 2020년대에 접어들어서는 중국이 중진국 함정에 걸리는 징후가 뚜렷해지며 세계적으로 많은 주목을 받고 있다.

2015년까지만 해도 패권적 중화사상을 지닌 중국의 관변 학자들이나 환구시보, CCTV 같은 중국의 관영 언론은 중국의 중진국 함정에 무게를 두는 연구가 발표되면 중국의 부상에 대한 질투나 서방의 반중 정서로 치부하며 즉각 반박하였다. 대체로 미국 예외론(American Exceptionalism)처럼 중국 예외론, 즉 여러 이유로 중국은 절대 중진국 함정에 빠지지 않을 것이라는 의견을 많이 내놓았다.

그러나 결국 2015년 러우지웨이(楼继伟) 중국 재정부 부장이 4월 초 한 포럼에서 “향후 5~10년 이내에 중국이 중진국의 함정에 빠질 확률은 50% 이상”이라고 시인하면서, 중국 최고 지휘부도 중국 경제의 현실적 위협으로 인식하는 것으로 드러났다.

2020년대에 들어서는 중국도 덮어놓고 '우리의 경제는 안정적이며 미래가 밝다'라는 수준의 뭉뚱그린 선전만 할 뿐 더 이상 중진국 함정 이슈를 반박하기 위해 구체적인 수치를 들고 오지 않는데, 사실상 중진국 함정에 빠졌음을 시인하고 있다는 평이다. 중국의 공식 경제 발표는 그 수치가 모두 상향조작 되었다는 게 중국 내부의 인사마저도 암묵적으로 인정하는 사실인데, 그 수치마저도 더 이상 선전에 사용할 수 없을 정도로 나빠지고 있다. 그리고 2023년 8월에 들어 본격적인 부동산 버블 붕괴와 함께 디플레이션이 오기 시작하면서 중국 경제가 매우 어려운 국면에 접어들었다는 객관적인 지표들이 점차 나오고 있는 상황이다.

징후

경제 통계 지표

성장률

전교 200등이 약간의 노력과 공부로 100등이 되기는 상대적으로 쉽지만 100등이 10등이 되기는 어렵고 10등이 1등이 되기는 아주 어려운 것처럼 중국도 저소득국일 때는 고성장을 보이다가 멕시코와 브라질의 소득에 근접하는 2015년 경부터 본격적으로 경제 성장률이 감속하고 각종 경제 위기에 직면하고 있는 상태다.

중국 공식 통계

중국 공식 통계조차 최근 경제 성장률은 연 6% 수준으로 이전만큼의 빠른 속도로 성장하지는 못하는 편이다. 물론 이는 여전히 개발도상국 중에서도 높은 수준2이지만 중국의 공식 통계는 학자들 사이에서 조작 의혹이 크다. 심지어 경제 총 책임자였던 리커창 前 중국 국무원 총리조차 자국의 공식 성장률 통계를 불신하는 것으로 알려져 있다.

실제 민간의 경제성장률 전망치 혹은 예측치는 이 6%보다 낮은 편이다. 소련, 동구권, 기타 독재 국가에서 실제 현실과 동떨어진 '계획 대비 초과 달성', 'x차 경제개발 목표 달성' 같은 프로파간다는 오랜 전통이었다. 독재, 억압으로 인해 인민들의 불만이 쌓이면 자신들의 정권에 위협이 되기 때문에 경제적 성과를 선전함으로서 인민들의 불만을 잠재우고 자신들의 정당성과 체제 우월성을 보여주려는 의도이다.

대약진 운동의 실패로 인한 식량 부족으로 중국인 수천만 명이 굶어 죽는 와중에도 중국공산당과 관영 언론은 당국의 목표인 식량 증산을 이룩했다고 선전했으며 이를 해외에 과시하기 위해 식량난에 시달리던 알바니아 인민공화국에 식량 원조까지 했었다. 개혁 개방 30년이 지난 지금까지도 중국 사정은 크게 다르지 않은데 최근 시진핑 정부는 자국 언론에 부정적 경제 기사 작성을 금지하고 이를 어긴 기자는 해고시키고 불응하는 언론과 싱크탱크는 폐쇄 조치하고 있다. 게다가 공식 통계에서도 6% 성장률이 붕괴되기 일보 직전이니 실제 성장률은 매우 심각한 수준일지도 모른다.

결국 2022년 제로 코로나 정책에 의거한 도시 단위 봉쇄가 이어지며 중국의 경제 성장률은 2021년의 8.1%에서 크게 하락한 3.2%에 그쳤고, 2023년에도 4.4%에 불과할 것으로 예상된다. 결국 개발도상국들의 평균 성장률인 4% 언저리에 정착할 것으로 보이며, 2010년대까지 이어지던 폭풍 성장은 큰 변수가 없는 이상 부활하기 힘들 것이다.

2024년 12월에는 중국 국무원 연구원 출신 국책금융사 수석 이코노미스트인 가오산원이 미국 싱크탱크 포럼에서 실제 성장률은 5%대가 아닌 2%대라는 발언을 하였다. 당연히 이로 인해 시진핑이 분노해 가오산원은 징계받았다.

외부 분석

블룸버그

리커창 인덱스

The “Li Keqiang index” is compiled by Bloomberg from the three indicators (electricity use, rail cargo volume, and the amount of loans disbursed) that the former party secretary for Liaoning, a northeastern province, told a U.S. official in 2007 that he followed. These, he said, gave a more accurate economic reading than Beijing's “man-made” GDP figures.

리커창 인덱스는 석탄 사용량, 전기 소비량, 철도 수송량, 융자액 등으로 성장률을 예측한 것으로 리커창 인덱스에 따르면 2015년 2.8%의 가장 낮은 성장률이 나온다. 중간치는 영국 바클리스 은행의 5%. 그러나 리커창 지수를 경제성장률과 비교하는 것은 잘못된 것이다. 리커창 지수는 경제성장률보다 경기 변화에 따른 변화가 크며 호황기에는 20%이상으로 나오는 일도 있다.

파이낸셜 타임즈

영국 파이낸셜 타임즈의 중국 경제 성장률 전망은 공식 통계보다 2%p 정도만 삭감하여 그나마 후한 편이다.

현재 중국 소득(구매력 기준 12,000~13,000달러) 구간에서 중진국 → 선진국의 최소 탈출속도는 과거 일본이나 신흥공업국(NIEs)의 선례를 보자면 각국 평균인 최소 7%는 되어야 중진국 함정을 탈출할 수 있지만 만약 중국의 실질 성장률이 4%라면 탈출 임계점을 넘지 못하고 중진국 함정에 빠질 수 있다.

제조업 경쟁력 상실

중국 제조업체들의 생산 비용이 큰 폭으로 증가한 것은 단순한 인건비 상승만의 문제가 아니다. 높은 자금 조달 비용, 납세 부담, 부동산 임대료 폭등 등의 문제점들이 복합적으로 반영된 결과로 최근 중국 기업조차 저임금 생산지를 찾아 베트남이나 인도 같은 국가에 투자하고 있으며, 고부가가치 제조업은 기존 선진국인 일본, 한국, 대만, 홍콩, 싱가포르에 집중되어 있다.

중국 기업이 이러니 외국기업의 차이나 엑소더스(China Exodus)는 벌써 현실화되었다. 중화권에서 재신(財神)이라 불리는 리카싱의 청쿵그룹은 발빠르게 중국에서 철수했다.

최근 중국에 투자하는 국외 대기업은 제너럴 모터스, 폭스바겐같은 내수 주력 업종이거나 중국 공장을 베트남으로 슬금슬금 옮기다가 중국 정부의 협박으로 울며 겨자 먹기로 중국에 반도체 공장을 세운 삼성전자 같은 기업 정도이다.

높은 생산 비용

중국 최대 증권사인 국태군안4이 발표한 중국 제조업 생산 비용 지수. 직접 경쟁국인 멕시코, 동남아, 인도와 비교해서 이미 경쟁력을 상실했다.

한계자본계수 상승, 총요소생산성 (TFP, Total Factor Productivity)감소

개혁 개방 이래 저임금 노동력, (해외)자본의 집약적 투자로 비약적 성장을 이뤘으나 현재 요소 투입 성장 전략은 한계에 이르렀다.

노동력-자본의 양 요소 중 노동력 투입의 경우, 루이스 전환점(Lewisian Turning Point)을 통과할 것으로 예측된다. 루이스 전환점이란 1979년 노벨경제학상 수상자 아서 루이스가 제시한 개념이다. 일반적으로 개발도상국에선 농촌의 잉여 노동력이 도시로 유입되면서 공업화를 이루는데, 어느 순간 농촌 잉여 노동력이 고갈되면서 자연히 임금이 상승하고 성장률이 떨어지기 시작한다. 이 시점을 루이스 전환점 혹은 루이스 변곡점이라 부른다. 즉, 중국은 더 이상 농촌에서 도시로 뽑아갈 저임금 노동력이 고갈되기 시작했다는 것으로 노동 요소 투입에 의한 경제성장이 곧 끝날 것이라는 것이다.

이와 더불어 자본의 생산성도 한계에 달해 자본 투입형 성장 전략은 더 이상 유효하지 못한 상황이다. 1단위 경제성장에 필요한 투자 규모인 한계 자본 계수(ICOR: Incremental capital output ratio)7가 급격히 상승해서 투자 효율성이 지속 저하되고 있다. 본래 중국의 한계 고정 자본 계수(`2009 ~ `11년 : 5.0)는 과거 경기 확장 당시 일본(`1961 ~ `70년 : 3.2) · 한국(`1981 ~ `90년 : 3.2) · 대만(`1981 ~ `90년 : 2.7) 보다 높은 수준이었는데 근래에 더욱 효율이 낮아져 과거와 동일한 경기 진작 효과를 내려면 2배나 더 많은 돈을 '서부대개발', '일대일로' 같은 대규모 경기부양에 투자해야 하기 때문에 부채 규모가 급증(Dept spiral)하고 있다.

결국 마지막 남은 선택지는 생산성 향상(총 요소 생산성 증가)뿐인데 중국 공식 통계조차 총 요소 생산성 증가율은 0%이고 외부 연구자들은 마이너스 성장을 예상하고 있는 상황이다.

과잉 생산

광산업은 중국 1차 산업 중 큰 비중을 차지하고 있고, 제철업은 중국 경제에서 아주 큰 부분을 차지하고 있는 업종이다. 중국 경제가 계속 성장 중인데도 불구하고 철 값이 떨어진다는 것은 과잉 생산되고 있다는 증거다.

비단 제철뿐만 아니라 중국의 광공업 대부분이 수요를 아득하게 초과한 과잉 생산 상태이지만, 생산량 감축이나 구조조정 같은 근본적인 개선 없이 만성 적자 상태에서 계속 굴러가고 있다. 상당수 대기업들이 정부의 통제하에 있는 국영 기업, 지방공기업들이라서 정치적인 이해관계 때문에 생산을 줄일 수가 없다. 국영 기업의 실적 하락은 이들을 통제하는 관료들이 타격을 받는다는 의미이기 때문이다.

게다가 중국 공산당은 대규모 정리 해고가 심각한 민심 이반을 불러올 것이라는 우려도 가지고 있다. 이 때문에 시진핑 주석이나 정권 최고위층에선 국영 기업 개혁을 몇 년 째 계속 부르짖고 있지만, 구호로만 그칠 뿐 실제로는 재정 위기에 빠진 사기업을 국유화하는 등 오히려 국영 기업의 비중이 커지고 있다.

과잉 생산과 국영 기업의 부채 문제는 중국 정부도 심각성을 잘 알고 있다. 그래서 2010년대 초반부터 공식적으로는 국영 기업 개혁과 고부가가치 산업으로의 전환 같은 목표를 내걸고 있다. 하지만 국영 기업의 과도한 부채를 줄이라면서 돈줄을 조였다가, 몇달 지나서 성장률이 떨어지는 걸로 나오면 다시 경기부양책을 발표하면서 돈을 쫘아악 풀고, 외부에서 다시 부채 문제를 비판하면 다시 돈줄을 조이는 식으로 계속 오락가락하고 있다.

그리고 이 와중에 계속 과잉 생산된 물자를 어떻게든 소비하기 위해서 대규모 국책 프로젝트를 연달아서 밀어붙이고 있다. 아스트랄할 정도로 규모가 거대한 서부대개발이나 일대일로도 이런 측면이 분명히 있다. 문제는 이 과정에서 경제성이나 환경 파괴 같은 건 무시하고 막무가내로 밀어붙이는 경우가 많다는 것이다. 대표적으로 어느새 25,000㎞가 넘은 고속철도 건설과 대규모 신도시 개발이다.

분명히 거대한 중국 대륙의 크기와 과밀 인구, 심각한 주택난을 고려하면 신도시 개발과 고속철도 건설은 필요한 사업이다. 하지만 확실한 수요 예측, 수지 타산 조사 없이 막무가내로 밀어붙인 결과 현재 중국의 고속철도는 무려 25,000㎞에 달하지만, 대부분의 노선이 공기수송으로 중국철로총공사는 무려 820조의 부채를 안게 되었고, 현재는 원금은커녕 이자도 갚기 힘든 상황이다.

이런데도 운임 인상, 노선 감축, 구조조정 등의 자구책은 없고 2030년까지 고속철도 노선을 30,000㎞까지 확대한다는 계획 아래 추가 건설을 진행하고 있다. 신도시 개발도 마찬가지로 일단 과잉 생산된 철과 시멘트를 어떻게든 처리해야 한다는 목표 아래 마구잡이로 짓다 보니 중국 전역에 수십 개의 유령도시가 생겨났다.

이러면 당장은 건설경제 수요가 생기겠지만 경제학 전공자가 아니라도 알아챌 정도의 미봉책이다.8 필요 이상의 인프라를 지으면 당연히 수익은 그만큼 나지 않고, 이는 오롯이 빚이 된다. 그럼에도 중국 각 지역의 당국으로서는 실적이 떨어졌다간 당장 본인 목이 날아가기 때문에 일단 당장 눈에 보이는 GDP만 올리는 게 급한 상황이다. 즉, 폭탄 돌리기에 가까운 상황인 것이다.

지나치게 낮은 내수 비중

CIA 월드 팩트북에 따르면, 2017년 중국의 지출 접근 방식의 GDP의 구성비는

내수 : 53.7%

가계소비: 39.1%

정부소비: 14.6%

투자: 44.4%

고정투자: 43.3%

재고투자: 1.1%

순수출: 1.9%

수출: 19.7%

수입: 17.8%

로 가계 소비의 비중은 채 40%가 되지 않고 있고, 공장 설비 증설과 건설로 대표되는 고정 자본 투자의 비중은 43.3%로 매우 높다. 내수가 약하다고 평가받는 한국도 가계 소비의 비중은 GDP의 48.1%에 달하는 것을 볼 때 내수의 비중이 너무 약하다고 볼 수 있다. 비정상적으로 고정 투자 비율이 높은 것은 계획 경제 체제의 고질적인 약점이다. 투자의 대부분이 정부의 방책으로 결정되니 자연히 관료제의 비효율성과 부패가 극심해진다. 거기에다가 서부 대개발과 일대일로 같이 대규모의 설비 투자를 지속해야 하는 중국 정부의 입장에선 고정 투자를 줄일 수도 없다. 즉, 막대한 부채를 감당하면서까지 투자를 어거지로 유지하고 있는 것.

부동산

2021년 헝다그룹 파산 위기는 이미 예견되어온 중국 경제의 시한 폭탄이 비로소 터진 것이다. 중국 경제는 지금까지 세계의 공장이라고 불릴 만큼 제조업의 양적 성장에 치중해왔지만, 하기 문단에 언급된 대로 순조롭게 질적 성장으로 전환하기 힘든 상황이다. 최근 미국이 반도체 분야에서 중국에 대한 견제를 본격화 하기 전부터 중국은 제조업 질적 성장 한계로 인해 경제 성장 대부분을 부동산 개발에 치중해왔으며, 그 결과 GDP 대비 부동산 산업 비중이 28%로 비정상적으로 높다.

체제(+부채) 부담

실패는 죽음

통상 민주 국가에서는 언론, 수사 기관 등에 의해 권력형 비리가 탄로나면 선출직인 경우 중도에 사퇴하거나 혹은 다음 선거에서 불출마 하거나 설령 출마하더라도 당선되는 일은 거의 없다. 임명직인 경우 역시 마찬가지로 사임하거나 임면권자에 의해 해임되는 과정을 거친다.9

반면 언론 및 표현의 자유가 없는 일당 독재 집단 지도 체제인 중국은 자오쯔양, 후야오방 전 총서기처럼 비리 행위의 유무와 상관없이 권력 투쟁에서 패배하고 실각하게 되면 반대파에 의해 적당한 죄목이 숙청 명분으로 관영 언론에 배포되고 선전된다. 공산권 국가의 정적 숙청에는 실체적 진실이나 증거 재판주의와 같은 개념이 적용되지 않기 때문에 설사 오점이 없더라도 적당히 만들어 내면 그만이다. 민주 국가에서는 죄(과오)를 지으면 권력을 잃지만 여느 독재 국가가 그렇듯 공산 독재 중국에서는 반대로 권력을 잃으면 죄(과오)가 생겨난다. 즉, '힘이 곧 정의'이며 사실상 부정부패가 만연한 중국 현실에서 권력만 유지한다면 부패는 큰 문제가 되지 않는 반면 실각 리스크는 생사를 가를 정도로 크다.

따라서 시진핑계와 장쩌민계의 권력갈등이나 최근 경제 정책 노선을 둘러싼 시진핑과 리커창의 갈등이 보여주듯 반대파에게 공격의 빌미가 될 수 있는 실정(e.g. 경제성장율 추락, 실업 증가)은 무슨 일이 있더라도 막으려고 한다. 결국 현재를 위해 미래를 희생시키는 단기 실적주의가 팽배하고 부채폭탄은 후임자에게 넘기고 '내 임기만 아니면 된다(Not In My Term)'식 논리가 작동될 수 있는 최적의 토대가 마련된 것이다.

특히 2018년 6월 후난(湖南)성 최대 현(縣)급 도시인 레이양시 정부가 수익성은 무시하고 막대한 차입으로 방만하게 각종 인프라에 투자하다가 재정 수지 악화로 공무원 월급이 체불되는 중국 사상 초유의 일이 발생했는데 정도의 차이는 있을지언정 중국 다른 도시들의 사정도 크게 다르지 않다. 2019년 들어서는 재정 상태가 열악한 지방을 중심으로 교사들의 상여금 체불 항의 시위가 공안에 무력 진압되는 사건도 발생했다.

리커창의 국무원(중앙 정부)이 시진핑의 공격을 방어하려면 경제 실적이 있어야 된다. 지방은 지방대로 태자당, 공청단, 상하이방 등의 파벌이 34개 1급 행정 구역 당서기를 분점하고 배틀로얄식 실적 경쟁(官出數字, 數字出官)10으로 승진과 도태가 결정되기 때문에 중앙 정부 뿐만 아니라 각 성, 시 지방 정부들 또한 '실적'을 올리기 위한 '묻지마 식' 경기부양 정책을 하고 각 성(省)들이 성장률 통계 조작을 하게 된다.

심지어 중앙 정부가 재정 건전성 규제를 하더라도 지방에서는 갖은 편법(上有政策,下有對策)11을 써서 실적 올리기에 사활을 건다. 물론 이렇게 조작된 수치도 비리행위와 마찬가지로 조작 자체가 심각한 문제로 제기되는 민주 국가와는 달리 정치적으로 이용된다. 여기에 일당 독재 정권이 모든 언론과 인터넷을 통제하기 때문에 합리적인 교차검증 같은 건 어불성설, 그만큼 통계 조작이 쉽다.

결국 국가의 장래를 위한 합리적이고 장기적인 정책 집행이 어려운 것이다. 2018년에 중국 당국은 경제가 급속 하강하자 다급하게 디레버리징(부채 감축)을 유보하고 종래의 대규모 인프라 투자에 나선 상황이다. 정권 교체가 불가능한 경직된 체제가 경제 정책 결정의 유연성을 제약하는 것이다.

독재 체제의 정당성 손상

정치인 개인이나 파벌 차원 뿐 아니라 공산당 입장에서도 경제 추락은 "빵과 서커스"로 대표되는 일당 독재 체제 정당성에 대한 큰 도전이다. 애초에 1949년 중국 공산당이 중국 대륙을 장악해 공산당 정권을 세웠을 때, 아무런 정치적 정통성을 중국인들에게 인정받지 않았음에도 지금까지 유지할 수 있었던 이유, 처음으로 대규모로 공산당의 정치적 정통성을 부정하고 반발한 천안문 6.4 항쟁의 강경 진압 이후에도 공산당 체제가 굳건했던 이유는 중국 인민과 중국 공산당의 암묵적 합의 때문이다. 간단히 말해 "부자 되게 해 줄 테니 딴 건 생각하지 마."

'정치적 자유를 유보하고 정치 안정과 경제 성장 정책에 협력하면 공산당은 샤오캉(小康: 모든 인민이 편안하고 풍족한 생활을 누림) 사회 건설을 약속한다'였다. 즉, 공산당이 약속한 샤오캉 사회 실현이 점점 도달 시기는 물론 도달 가능성12이 멀어지는 상황에서 경제 성장률이 추락하고 빈곤율과 실업률마저 급등하면 인민들의 불만이 높아져 공산당 체제 안위가 위협받게 된다.

명목상 평등 사회 건설이 모토인 공산당이 통치하는 중화인민공화국의 지니 계수(Gini coefficient)는 자본주의 본산이자 빈부 격차의 대명사인 미국조차 넘어섰다. 이에 따라 시진핑 집권 이후 집단 무력 시위 건수는 폭발적으로 증가하고 있다.

문화 산업 측면

시진핑 체제 내에서 자체적으로 생산되는 문화 산업의 질적 저하 문제도 심각한데, 이에 대한 자세한 설명은 중국/문화 검열 문서 참조. 이러한 상황에서 정권의 입맛과 통치 이념에 맞는 이른바 주선율 컨텐츠만 남았기 때문이다. 시진핑 체제 이전에는 자유가 주어지고 있었는데, 시진핑 체제부터는 도광양회 전략을 벗어던지고 문화 탄압과 함께 국가주의적인 요소의 주입으로 그 내용들도 하나같이 세계적 추세와는 정반대로 과격해지고 쇼비니즘적인 색체를 띄고 있는 중이다. 다만 2D 창작물 계열, 특히 가상의 스토리를 가지고 있는 경우는 풀어주는 편이라 게임 분야에서 원신이나 붕괴 시리즈 등 세계적으로 통하는 작품들이 어느 정도 만들어지고 있다.

성장률의 강제 견인

과잉 투자로 인한 설비 과잉 기업과 승객 없는 고속철도 같은 과잉 인프라가 넘쳐나지만 공산당 치하의 중국은 성장률 하락을 용인할 수 없는 체제다. 위 그래프를 보면 후진타오 때까지만 해도 중국은 민간 투자가 국가 투자보다 많았고, 민간 투자의 비중이 30%를 넘는 등 순항하는 경제였다. 그러나 시진핑 집권 때부터 서서히 민간 투자가 줄어들더니, 2015년 즈음엔 국가 투자가 민간 투자를 역전해버린다.

문제는 정부 공식 통계로도 '바오치'(保七; 중국 지도부가 생각한 마지노선 7%)가 무너진 현재 성장률(6.6%)조차 빈곤, 실업 증가로 인한 사회 혼란으로 정권이 무너지는 것을 우려하는 공산당이 각종 부작용에도 불구하고 재정 투입, 국영 기업(중앙 정부, 지방 정부) 투융자 등의 경기 부양책, 즉 빚으로 수요를 떠 받혀서 만들어낸 것으로 지속 가능하지 않으며 오히려 장기적으로 버블을 키워 더 큰 위기를 잉태할 수 있다는 점이다.

보통 선진국일수록 각종 금융 산업의 발달과 높은 신용으로 높은 부채 비율을 감당할 수 있으며 신흥국은 선진국 대비 낮은 부채 비율로도 쉽게 경제 위기에 직면하는데 아래 그래픽을 보면 중국은 신흥국임에도 선진국보다 부채 비율이 높으며, 심지어 부채 비율 증가 속도는 가속되고 있다.

높아지는 부채

중국의 민간 부채는 2009년 글로벌 금융위기를 초래한 서브프라임 모기지 사태 당시 미국의 부채 비율보다 높으며 '잃어버린 30년'을 초래한 1990년대 초 광란의 버블 당시 일본의 부채 비율에 근접하고 있다. 그나마 일본과 미국의 버블 붕괴 당시 둘 다 고소득 선진국에 기축통화국이었으나 중국은 중소득 개도국에 불과하며 위안화는 달러는 고사하고 유로, 엔, 파운드와 비교해도 국제 신용도가 낮은 통화다. 2020년 기준 일본의 국민소득이 33,138달러, 미국이 85,373달러, 한국이 34,165달러, 중국이 13,136달러이다. 소득은 미국의 5분의 1에 불과한데 빈부격차와 부채 증가율은 미국보다 높다.

맥쿼리는 지방 정부등의 '숨겨진 빚'과 '그림자 금융'까지 포함시켜 350%까지 추정했다. 사실 그림자 금융을 포함하냐 안하냐와 중국 정부의 발표를 어느 정도까지 신뢰하는 가에 따라서 평가사마다 차이가 크지만 전 세계의 거의 모든 금융사나 정부기관들은 아무리 낙관적으로 봐도 최소 220% 이상의 부채 비율을 예상하고 있다.

'공식' 경제 성장률처럼 부실 채권 비율도 중국 정부의 공식 발표와 외부 추정치는 차이가 크다. 홍콩 증권사 CLSA13 추정치는 15 ~ 19%로 정부 발표와 10배나 차이가 난다.

부패인식지수

똑같이 경제 성장률이 낮은 인도와 비슷하며 이는 대한민국의 1990년대 수준이다. 심지어 이 수치조차도 정확할 지 미지수인데, 앞서 나왔듯 모든 걸 은폐하는 독재 국가 특성상 부정부패를 견제할 요소가 전혀 없으며, "부정부패는 나쁜 거다"라는 원론적인 발언은 일단 하지만 정작 국가 차원에서 행동으로 보여준 '진짜' 부정부패 적발 노력14이 없다보니 통계에 잡히지도 않는 부정부패가 지나치게 많을 수밖에 없는 상황이다. 이런 상황에서 선진국 진입은 요원해 보인다.

낮은 인적 자본 수준

도시의 고등학교 진학률은 굉장히 높은데 반해 농촌의 진학률은 도시의 3분의 1 수준이어서 중국 전체 고등학교 진학률은 40%채가 되지 않는다. 이는 미래 산업에 종사할 수 있는 인적 자원의 문제로 귀결된다. ‘인적 자원’이란, 노동자로서 국가 경제에 기여할 수 있게 하고 동시에 자신과 가족이 더 나은 삶을 살 수 있게 만드는 모든 요소를 의미한다. 예컨대 건강, 영양, 교육 등이다. 이런 요소는 한 국가의 사람들을 더 나은 노동자이자 더 나은 시민으로 만든다. 국가가 중진국 함정에 빠지지 않으려면 풍부한 인적 자원이 필요하다.

인적 자원과 국가 경제 성장이 비례하는 것은 명백한 사실이다. 오랫동안 후진국에 머물러 있는 국가들은 보통 교육률이 매우 낮다. 방글라데시, 아이티, 에티오피아 같은 국가들을 보면, 고등학교 교육을 받은 노동 인구의 비율이 15% 미만이다. 중진국들에 해당하는 국가들은 평균적으로 고등학교 교육을 받은 비율이 중간 정도밖에 되지 않는다. 예컨대 2015년 브라질의 노동 인구 가운데 47%가 고등학교 교육을 받았다. 멕시코의 경우는 35%였고, 튀르키예는 37%였다. 그러나 여러 세대에 걸쳐 부유하고 번영한 국가들은 아주 높은 비율의 인적 자원을 갖고 있다. 예컨대 미국에서는 노동 가능 인구의 90%가 고등학교 이상 교육을 받았고, 독일은 87%, 일본은 90% 이상이다. 이 국가들의 동향은 명백하다. 세계 최고 부국들의 모임이라 할 수 있는 OECD 회원국들의 고등학교 진학률은 평균 78%이다.

한국, 대만, 아일랜드 등의 국가들이 빈국에서 선진국으로 도약할 수 있었던 것은 모두 고등학교 교육 이수율이 높았기 때문이다. 1980년대의 한국은 개발도상국임에도 불구하고 고등학교 진학률이 70%가 넘었다. 이는 당시 선진국들의 진학률과 거의 같았던 것이다. 그러나 2015년 기준 중국에서 고등학교 이상 교육을 받은 노동력의 비율은 30%였다. 중진국들 평균보다 낮은 수치이다.

이것이 중요한 이유는 중국이 지금까지 저소득 제조업으로 경제적인 급성장을 이룩할 수 있었다면 이제는 다른 수준의 일자리에 맞는 높은 수준의 교육이 필요하기 때문이다. 빈곤국에서 풍부한 일자리인 좋은 농부가 되기 위해서는 많은 정규 교육이 필요하지 않다. 중진국에서 가장 많은 일자리인 건설 현장이나 조립 라인의 좋은 노동자가 되기 위해서도 많은 정규 교육이 필요하지 않다.

하지만 고소득 국가들을 지탱하는 직업인 사무직이나 첨단기술 공장의 기술직, 고임금 서비스업의 매니저나 전문가로서 성공적으로 일하려면 좋은 교육이 필요하다. 고임금 일자리에서 성공할 수 있는 교육을 갖춘 노동력 없이는 어떤 국가도 고소득과 높은 경제 성장률을 유지할 수 없다. 더군다나 오늘날의 기술적 변화는 이런 기술을 가진 이들에게 유리해지고 있기 때문에 선진국들에게도 고학력 노동력이 더욱 중요해졌다. 즉 중국이 지금까지는 양적인 성장으로 중진국에 도달했다면 선진국이 되기 위해서는 질적인 성장을 이루어야 하며 이는 전체 노동자들의 평균적인 수준의 질적 향상이 이루어져야 가능한 것이다.

간혹 중국의 인구 수를 상기시키면서 중국의 고등학교 진학률이나 대학교 진학률이 아무리 낮아도 고등학교 교육 이상을 받은 사람의 숫자가 몇 억은 넘으므로 아무런 문제가 되지 않는다고 주장하는 사람들도 있다. 물론 중국의 인구가 비정상적으로 많기에 이 정도 진학률만으로도 고등학교를 졸업한 노동 가능 인구가 웬만한 나라들 전체 인구보다 더 많은 것은 사실이다. 그래서 해외 공장 유치도 웬만하면 큰 무리가 없이 성사시키고 제조업을 성장시킬 수 있었다.

하지만 선진국이 될 수 있는 필수 요건 중 하나인 1인당 GDP는 외부와의 경쟁이 아니라 자신과의 싸움이라고 할 수 있다. 중국과 인도가 전체 GDP는 세계 5위 안에 들어도 이들을 선진국이라고 부르지 않는 이유다. 경제를 성숙시키고 싶다면 국민의 학력과 인간개발지수15가 일부 계층과 일부 지역에 국한되지 않고 전국적으로 고루 성장해야만 한다. 이것은 최소한 고등학교 진학률 정도는 높아야 가능한 일이다. 무엇보다 1인당 GDP는 소수 엘리트 계층의 활약만으로는 높일 수 없다.

당연하게도 나머지 모든 저학력자들까지 다 합쳐서 내는 통계이기 때문에 소수의 고학력자가 아무리 많은 수입을 벌어들인다 해도 그들보다 몇 배 이상 많은 저학력자들이 변변치 않은 수입으로 가난하게 살고 있다면 국가 전체의 평균은 낮을 수밖에 없다. 그 저학력자들의 학력과 일자리를 개선시키지 못한다면 선진국 진입은 원천적으로 불가능하다.

따라서 인적 자본은 미리 축적되어야 한다. 한 집단의 어린이들이 21세기 기본적인 교육을 받는 데 12년이 걸린다. 교육이 중시되기 이전에 태어난 더 나이 많은 세대를 포함해 전체 노동력의 교육 수준을 높이려면 훨씬 많은 시간이 걸릴 것이다. 45년 정도 걸린다는 의견도 있다. 그렇기 때문에 한 국가가 고소득 국가가 되고 나서야 성장을 뒷받침할 인적 자본을 만들어 내기 시작해서는 안된다. 그러나 지금 중국이 쌓아둔 인적 자본을 보면, 1980년대 대한민국이나 대만보다는 1980년대 멕시코나 터키에 더 가깝다. 그 어떤 국가도 고등학교 취학률 50% 이하로는 고소득 국가에 도달하지 못했다. 현재 중국의 고등학교 취학률 30%로는 심각한 문제가 생길 수 있다.

인구 문제

여러 변수로 인해 경제 예측은 어렵고 어느 정도 자기실현적 예언(self-fulfilling prophecy)이라 할 부분도 있다. 그러나 "Demographics is destiny" 말이 있을 만큼 국가를 구성하는 인간이 죽음이라는 상수에서 자유로울 수 없는 존재인 이상 국가의 미래를 전망함에 있어 인구통계는 유용한 잣대가 된다.

물론, 인구 외에도 다른 여러 가지 변수들이 존재하는 건 맞다. 그러나 인구는 이 다른 변수가 어떻든 미래를 예측하는데 도움을 준다. 마치 볶음밥을 만들때 밥 외에도 다른 재료가 많이 들어가지만, 밥 없이는 만들 수 없는 것을 생각하면 된다. 그래서 어떤 나라의 미래를 예측할 때 인구 피라미드를 이용하는 것이다.

중진국 함정 탈출을 위한 키 팩터도 몇 개로 좁히기 어려울 만큼 여러 개가 복합적으로 작용하지만 중국의 중진국 함정을 탈출하기 어려운 키 팩터는 인구이다.

인구 피라미드는 그 나라의 인구를 Babies(0 ~ 15), Borrowers(15 ~ 30), Producers(30 ~ 65), 그리고 Seniors(65+)로 분류한다. 여기서 중국은 현재 Producers가 가장 많고 그 밑에 있는 Borrowers 와 Babies가 상대적으로 적은 나라이다. 이 문장만 읽으면 중국의 전망을 밝게 생각할 수 있지만, 이를 뒤집어 말하면 Producers 계층이 은퇴를 하는 시점이 오면 중국의 성장이 급격히 둔화될 수 있다는 의미이다. 이를 인구배당효과(Demographic dividend)라고 한다. 즉, 지금은 생산 계층이 많아 성장이 가파르지만 출생률이 감소하기 때문에 미래에는(출산된 사람들이 취업하고 구 세대가 은퇴하며) Producer 계층의 수는 감소한다는 것이다.

현대화가 진행되는 나라는 고출산 고사망 -> 고출산 저사망 -> 저출산 저사망으로 진행된다. 따라서 이는 중국만 가지는 문제는 아니지만, 중국의 개인 소득이 아직 낮은 상황이기 때문에 문제가 된다.16

중국이 초반에 성장을 한 이유도 이 때문이다. 국내총생산을 의미하는 GDP는 생산 연령 인구가 많을수록 커지므로, 개발도상국은 초창기에는 노동, 자본, 기술을 투입하면 GDP도 함께 커진다. 문제는 중진국에 진입한 이후인데, 요소 투입을 통한 경제성장은 초기에는 고도로 성장하지만, 일정 시간이 지나면 성장률이 둔화되면서 국민들의 소득 배분 효과가 낮아진다.

단순히 계산으로도 1 → 10(+1,000%), 10 → 20(+100%)으로 성장하기는 쉬워도 100 → 150(+50%)으로 성장하기는 어렵다. 성장률은 낮더라도 성장해야 할 절대치가 높기 때문인데, 일정 수준 이상으로 경제가 성장하면 성장률 둔화는 필연적이며, 기존 요소 투입 방식과 다른 성장 동력이 필요하게 된다. 문제는 이러한 성장 동력을 지속적으로 발굴하고 키우는 작업이 매우 어렵다는 것이다.

구글, 페이스북, 애플 같은 세계적인 IT 기업들조차 초기 스타트업 시절에 비해 거대 회사가 된 이후 직원들의 직장 만족도가 크게 낮아졌을 정도로 충분히 성장하지 못하고 있다. 세계적 IT 기업이 지속적인 혁신을 통해 수익을 높여도, 고용한 직원 수 증가로 모두에게 만족스러운 분배를 하지 못하게 되고, 직장 만족도 또한 낮아지게 되는 것이다. 혁신의 상징인 IT 기업들조차 이런 과정을 거친다.

중국의 경우 중진국에 진입할 때까지는 성장 동력이 되었던 인구가 중진국 진입 이후 발목을 잡는 요소가 된다. 선진국 진입을 위한 경제 성장과 국민들을 최소 수준이라도 만족시킬 분배를 병행하기 위한 새로운 성장 동력을 계속 발굴해야 하지만, 요소 투입으로 성장해 온 중국으로서는 그런 창의와 혁신이 매우 힘겨운 상황이다. 어떻게 어떻게 성장 동력을 발굴해도 인구가 많으면 그 효과가 희석되므로, 인구 비례만큼의 추가 성장 동력 발굴이 필요해진다. 이렇게 되면 30년을 정체한 일본처럼 될 수 있다. 그나마도 일본은 선진국에 이르고서 정체된 것이지만 중국은 그렇지도 않은 것이다.

중국 인구는 14억 4,000만이므로 인구가 5,200만인 한국보다 약 28배, 1.24억인 일본보다 약 11.6배, 3.3억인 미국보다 4.3배 이상의 성장 동력을 만들어내야 선진국에 진입할 수 있다는 이야기가 된다. 중국이 중진국 함정을 탈출하려면 세계적 소비국가이자 모든 미래 산업기술을 선도하는 미국보다 4배, 일본보다 10배, 가까운 한국을 목표로 잡으면 대한민국의 27배 성장 동력이 필요하므로, 삼성과 SK하이닉스, 현대자동차에 준하는 수준의 세계적 혁신 기업이 적어도 270개 이상 있어야 한다. 참고로 중국 정부가 반도체 굴기를 위해 10년간 170조원을 투자하기로 했다는데, 삼성전자와 SK하이닉스의 최근 3년간 투자액이 113조 원이다.

단순 계산으로 한국 반도체 기업 2개의 10년 환산 투자 금액이 377조 원이므로, 반도체 굴기를 위해 중국 정부가 투자할 금액은 겨우 45%에 불과하다는 것이다. 더욱이 이 금액은 시작이고, 성공 여부야 어쨌든 실제로는 수십 내지 수백 배를 쏟아부어야 한다는 이야기인데... 선진국처럼 자원을 소비하면 지구가 몇 개나 필요하다는 말이 괜히 나오는 것이 아니다.

인도의 인구 추월

UN은 2022년을 기점으로 중국과 인도의 인구가 역전될 것으로 예상한다. 실제로 2021년에 인구 격차가 5,000만명까지 줄었고, 결국 2023년 인도의 인구가 중국을 추월했다.

중국의 흑해자17를 포함하면 여전히 인도보다 중국의 인구가 많다고 반론하는 사람들도 종종 있으나 일단 중국의 행정력을 감안하면 그 비율이 높기 어렵다. 게다가 사회주의 계획경제를 추구하는 중국의 특징상 거대한 중앙정부 덕분에 인도보다 중앙집권이 더 잘되어있고 행정력 또한 인도보다 더 높은 점을 감안하면 오히려 미등록 인구를 포함할 때 도리어 이미 역전되었을 수도 있다.

또한 인도는 특히 하급 카스트의 경우 출생신고를 제대로 하지 않기에 전면 인구 센서스를 하면 당장 15억이 넘는다는 말도 있다. 따라서 언젠가는 평균 연령이 젊고 출생률이 높은 인도가 결국은 중국을 추월한다는 사실은 바뀌지 않는다. 둘다 인구가 너무 많아서 문제이지만, 더 큰 문제는 중국 인구의 고령화이다.

다른 나라들은 고령화 대책으로 이주노동자를 쓰면 된다지만 인구 14억명 이상의 중국이 고령화로 이주노동자를 써야하는 경우 사회적으로 고령자 부양 부담이 가속화된다는거고 기존 자국민들과 외노자와의 갈등, 중국도 1인당 GDP나 최저임금 등이 그리 선진국이 아니라는 문제가 있다. 거대한 내수 규모 노리고 사업이나 연예인 활동 하는거면 몰라도, 중국으로 굳이 3D 노동하러 가는 경우는 아직까지는 상상이 어렵다.

저출산 및 고령화와 이로 인한 인구절벽

더욱 심각한 부분은 생산연령 인구(15~64세)의 비중이 증가하여 부양비가 줄고 노동력과 소비가 늘면서 경제성장을 이끄는 인구 보너스 Demographic Bonus 기간이 중국은 2012~2014년을 기점으로 끝났다는 점이다. 고령화 문제가 심각한 사회문제인 한국이 2016년부터 경제 활동 가능 인구가 줄어들었는데 중진국 수준에 불과한 중국이 한국보다 먼저 생산연령인구가 줄어들기 시작한 것은 국가적인 재앙에 가깝다.

이 문제는 일본이나 아시아의 네 마리 용은 고도 성장기(1960 ~ 1990)에 전혀 경험해보지 못했다. 한국, 대만, 일본 등은 1인당 GDP가 3.5만 달러를 넘거나 그렇진 않더라도 2만달러를 넘은 시점에서에서 감소하기 시작하였지만, 중국은 1인당 GDP가 그의 2분의 1 정도이자 세계 평균인 약 12000달러를 달성하기도 전에 인구가 줄어들고 있다.

반면에 인도는 12억 인구 중 절반이 25세 이하이고 평균 연령은 29세로 중국의 37세보다 훨씬 젊다. 자연히 전체 인구에서 생산가능 인구비율이 증가하면서 경제성장률이 높아지는 이른바 ‘인구배당효과’(demographic dividend)를 기대할 수 있는 것이다.

2010년 인도의 생산가능인구 비중은 64.6%인 반면 중국은 73.4% 수준으로 높았는데 중국의 생산가능인구 비중은 2015년을 정점으로 가파른 하락 추세를 보이는 반면 인도는 2030년까지 지속적으로 증가하며, 2022년 전체 인구를 추월한 뒤 2028년에는 생산가능인구도 인도가 중국을 추월할 것으로 전망된다.

인구통계학 전문가인 이자벨 아타네 프랑스 국립인구통계연구소(ined) 소장은 2016년 저서 '기진맥진한 중국'에서 “중국은 부자가 되기도 전에 늙어버릴 것이다”고 진단했다. 성장률 둔화와 소득 불평등, 부채 문제 등 중국 경제가 안고 있는 과제들이 많지만 그 중 가장 큰 도전 과제는 인구 고령화로, 이를 해결하지 않고서는 미국을 따돌리고 진정한 패권국가가 되겠다는 꿈은 실현 불가능하다는 지적이다.

실제 중국의 인구 고령화 속도는 독일이나 일본, 한국보다 빠르며 현재부터 2050년까지 줄어드는 생산가능인구만 2억 5,000만명이다. 인구 규모로만 보면 장래에 ‘떠오르는’ 대국은 인도나 미국이지 중국은 아니라는 것으로 현재 4배나 차이나는 미국과 중국의 인구 수 차이는 2100년 미국의 인구가 4억 6,207만명으로 증가하지만 중국은 10억 8,563만명으로 인구가 줄면서 양국의 인구 격차는 두배 남짓으로 줄어들어 경제 규모 면에서 중국이 미국을 영원히 앞지르지 못할 수 있고, 오히려 인도에 추월당할 가능성도 있다.

더군다나 중국의 인구 고령화 속도는 당초 예상보다도 훨씬 빨라서, 두 번째 이미지에 있는 2006년의 중국 인구 전망에서는 중국의 65세 이상 인구 비중이 2020년에 11%에 다다를 것과, 2020년에 14억 2,000만 명의 인구가 될 것으로 예측이 되었는데, 65세 인구 비중은 이미 2017년 말에 11%대를 찍었으며, 인구는 2019년에야 겨우 14억을 돌파했다. 중국의 인구가 연 6~7백만 증가에 그치고 있는 상황이니 이미 전망치인 14억 2천만 명을 하회할 것은 확정된 상황이다.

GDP 조작 논란

統計局裏出小康24

草民被蒙難知詳25

數字水分能抗旱26

編造盛世甚荒唐27

통계국 안에서는 소강사회28가 만들어지지만,

백성들에게는 눈이 가려져 상세한 내용을 알 수가 없다.

숫자에 '먹인 물'은 가뭄도 막을 수 있을 정도이고,

태평성세를 만들어내는 것은 너무나 황당무계하다.

출처. 코로나 이전은 물론이고 고도성장기에도 통계조작이 일상다반사로 일어났음을 비꼬는 한시(漢詩)이다.

중국의 리커창 총리가 지난 2007년 중국의 국내총생산(GDP)등 경제지표는 믿을 수 없다고 말한 내용이 위키리크스가 공개한 미국 국무부 외교 전문을 통해 알려졌다. 6일 로이터 통신과 월스트리트저널(WSJ) 등 외신은 전문을 인용해 당시 랴오닝성 당서기였던 리 부총리가 2007년 3월 12일 베이징에서 클라크 랜트 당시 중국 주재 미국 대사와 만찬을 가졌으며 이 자리에서 랴오닝성의 경제 상황에 대해 대화를 나눴다고 전했다.

이 자리에서 리 부총리는 “랴오닝성 경제의 당면 과제는 국영 기업 운영의 실패로 늘어난 실업자 문제로 이를 해결하는 데 집중하고 있다”고 밝히는 한편 “지난해 10% 증가한 전력소비량, 열차 화물량, 은행 대출액 세 가지는 과세 절차가 확실해 비교적 정확하게 경제성장 속도를 측정할 수 있는 근거”라고 말했다. 하지만 그는 “특히 GDP를 비롯한 다른 지표들의 경우는 인위적으로 조작(Man-made)이 가능해 믿을 수 없다”면서 “단지 참고용일 뿐”이라고 말하며 미소를 지었다고 주중 미국 대사관의 그해 3월19일 전문은 기록했다.

전문가들은 중국 경제 통계의 신뢰성이 낮으며, 특히 높은 경제성장률로 업적을 과시해 승진하려는 지방 정부 지도자들 때문에 지방 정부의 경제 통계는 더욱 믿기 어렵다고 지적해 왔다. 때문에 중국 국가통계국이 집계해 발표하는 국가 전체 GDP는 지방 정부의 GDP발표를 반영하지 않는다. 실제로 대부분의 중국 각 성이 전국 평균치를 상회하는 GDP 수치를 내놓고 있다.

리 부총리는 이후에도 공식석상에서 정확한 경제지표 수집의 중요성을 수 차례 강조해 왔다. 그는 2009년에도 “통계자료는 안정적이고 빠른 경제성장을 장기적으로 보장하는 토대로 그 품질에 생사(生死)가 달린 것”이라면서 국가경제활동 자료가 정확히 집계되어야 함을 역설했다.

결론

중국이 중간소득국가 함정에 빠져들고 있다-WSJ

중국은 중진국 함정을 벗어나기 매우 힘들다. 그리고 중국 공산당과 시진핑도 그걸 알고 있어 2020년대 쌍순환과 공동부유론등을 정책으로 내걸어 중진국 함정 극복을 위한 중산층 강화 및 최빈층의 구매력 상승을 꾀하고 있다. 하지만 아직 가시적인 성과를 내기도 전에 잡음이 나오는 실정이다.

중국 경제의 잠재된 문제점이 가시화되면서 향후 전망이 불투명해지고 있다. 2020년 기준 중국의 세계은행 아틀라스 환산 방식 1인당 GNI는 10,610달러로 고소득 국가의 커트라인인 12,696달러에는 미치지 못하고 있다.

그리고 한국은행에서 인플레이션을 감안하면 한국의 쌍팔년도나 다름 없는 1만달러 수준인 지금부터 2035년까지 고작 연간 3% 후반 성장한다고 발표하면서 확인 사살당한 수준이다. 이해가 가지 않는다면 지금 중국과 1인당 GDP가 비슷하던 과거 대한민국의 경제성장률을 살펴보자.29

중국이 중진국 함정에서 탈출하기 위한 열쇠는 지금까지의 제조업 양적 성장에서 질적 성장으로의 성공적 전환에 달려있는데, 현재까지 보여온 중국 경제의 모습은 그와는 거리가 멀다. 중국은 1997년 바오바(保八), 즉 '8%(경제 성장률)를 지킨다'는 의미의 바오바 정책을 내놓고 고성장 드라이브를 걸어 왔는데, 이런 명목 수치 달성을 위해 제조업 질적 성장 전환 보다 상대적으로 손쉬운 부동산 개발을 통한 성장에 매진해왔다. 그리고 그 부작용이 2021년 헝다그룹 파산 위기를 불러왔다.

노벨 경제학상 수상자인 폴 크루그먼은 “중국이 일본의 뒤를 이을 것인가”라는 질문을 제기하고 1990년대 일본과 현재의 중국이 비슷한 점이 많다고 지적했다. 중국 경제도 소비 수요가 너무 적고 지나치게 과열된 부동산 부문에 의해 지탱되며 노동 인구가 줄어들고 있다는 것이다. 1990년대 일본과 달리 중국 경제는 첨단 기술에 의해 뒷받침되고 있어 생산성 증가가 빠르게 이뤄질 수도 있으나 많은 신흥 경제국들이 경험하는 '중산층 함정'에 빠져 성장이 정체될 수 있다는 우려가 있다고 크루그먼은 강조했다.

원래 중진국 함정은 탈출에 성공한 국가를 손으로 꼽을만큼, 특별한 상황이 아닌 이상에야 개도국에게 일반적인 현상이다. 2008년 세계은행이 중진국 함정을 처음 거론하며 함께 발간한 보고서에서 제2차 세계대전 이후 개도국에서 공식적으로 중진국 함정을 극복하고 선진국에 도달했다고 인정한 국가 및 지역은 한국, 적도 기니, 그리스, 홍콩, 마카오, 아일랜드, 이스라엘, 일본, 모리셔스, 포르투갈, 푸에르토리코, 싱가포르, 스페인, 대만 14개였다.

그리고 이 중에 적도 기니는 2008년에 잠깐 2만 달러대 중반을 기록했다가 이후로 1인당 GDP가 감소해 1만 달러 미만으로 떨어졌고, 현재는 이마저도 더 하락하여 6천 달러대로 하락하였다. 모리셔스는 한 때 1만 달러 미만으로 하락했다가 이후에 다시 반등은 했지만 여전히 1인당 GDP가 세계 평균이 미치지 못하고 있으며, 포르투갈과 그리스는 선진국이기는 하지만 경제 구조가 부실하고, 싱가포르, 홍콩, 마카오는 도시국가이니, 실질적으로 선진국으로 발전해 유지 중인 나라는 한국, 일본, 대만, 스페인, 아일랜드, 이스라엘 뿐이다. 그리고 중국은 이례적이기는커녕 매우 전형적인 중진국 함정의 징후를 보이고 있다.

이전까지는 중국의 장점으로 거론되어온 인구 수는 이제는 양날의 검이다. 2022년도 기준으로, 중국이 만약 2만 달러까지 1인당 GDP를 신장시켰다는 가정을 한다면 중국은 28조 달러의 국내총생산을 가지게 되어 미국을 뛰어넘고 세계 1위가 된다. 하지만 현실은 2022년 기준 18조 달러로, 25조 달러인 미국에 비해 72% 가량에 그친다.

문제는 사람 숫자가 너무 많고 영토도 넓어서 중국의 경제가 신장되면 신장될수록 환경오염 문제가 기하급수적으로 커진다는 것이다. 아무런 환경 보호 조치 없이 개발주의적으로만 처신한다면 2만달러 선에 도달하기도 전에 중국 대륙은 더 이상 생명이 살 수 없는 죽음의 땅이 되어버릴 것이다. 그래서 중국 또한 실제로 환경 보호 및 친환경 정책을 병행할 수 밖에 없는데, 14억의 인구 수에 드는 해당 정책 비용이 무지막지하게 비쌀 수밖에 없다. 이는 중국의 발전 속도를 크게 저하시킨다. 겨우 1인당 GDP 2만달러 넘는 데에도 지불해야 할 대가가 매우 큰 것은 인구 수로 밀어붙이는 경제 구조의 국가들에게 있어 숙명과도 같은 것이다.

더욱이 시간은 결코 중국의 편이 아니다. '부자가 되기도 전에 늙어버린 중국'이라는 지적에서 알 수 있듯이 새로운 성장 동력을 발굴하고 육성하는 시간이 길어지면 중진국 함정을 탈출할 수 없다. 즉 정부 주도의 성장 동력 육성은 인구 비례만큼의 성장 동력이 필요하지 않은 국가에서나 가능한 방법이다. 혁신 기업의 산실인 미국조차 수없이 많은 기업들이 창업과 폐업을 반복하며 생존 경쟁을 반복하고 있는데 ①정부 주도로 ②미국보다 몇 배나 많은 혁신 기업을 ③최대한 단기간에 성장해야만 되는 현실이기 때문에 암울하다.

중국이 시진핑 대에 이르러 그 동안의 도광양회 외교 방식을 버리고 서방 세계를 직접 도발하며 미국의 헤게모니에 노골적으로 도전하는 전랑외교를 시작한 것도 이러한 상황과 무관하지 않아 보인다. 중국이 중진국 함정에 빠졌다는 징후가 더 이상 부정하지 못할 정도로 확실하게 드러나기 시작하자 "알고 보니 중국의 전성기는 바로 지금이었고, 설상가상으로 이제는 끝물", 즉 "중국 경제는 앞으로 내려갈 일밖에 안 남았다"는 부정적인 전망을 중국 스스로 부정할 수 없게 되면서, 아직 중국이 전성기를 누리고 있는 지금 세계 패권을 조금이라도 장악해두기 위해 울며 겨자 먹기로 공격적인 외교를 펼치고 있다는 견해이다.

즉, 현실적으로 거사를 도모하기 턱없이 부족해 도광양회 전략을 스스로 깰 이유가 없지만, 앞으로는 더욱 힘들어질 게 빤히 보이기 때문에 엄포라도 놓는 것이다. 하지만 이를 보며 중국에 대한 제재의 필요성을 느낀 미국이 중국도 예상 못한 수준의 강력한 경제전을 중국에게 걸게 되었고, 이 여파가 시진핑의 부동산 관련 정책을 비롯한 여러 실책들과 합쳐져 오히려 중국의 경제 하락을 대폭 앞당기는 결과가 되었다.

러시아

러시아는 전형적인 정체 현상을 빚고 있다. 오랜 시기 동안 열강이고 인구도 1억 4,000만 명이 넘는 큰 규모를 지니고 있으면서도 러시아의 전체 GDP는 인구가 러시아에 비해 적은 대한민국, 호주와 큰 차이가 나지 않는 수준이며1 1인당 소득에서 2020년 10,000달러 대이다.

배경

1960년대까지 소련의 경제는 어느 정도 성장세를 이어갔지만, 1950년대 후반 이래로 매년 성장률은 점차 떨어졌고 1970년대에 들어서는 성장률 정체가 일어났다. 오일쇼크로 세수가 크게 불어나면서 벗어날 기회가 생겼으나 성장률이 2% ~ 3%대에 그치는 현상은 1980년대까지 지속되었다. 그나마 유리 안드로포프가 성장률을 끌어올리려는 시도를 하여 다소 개선되는 듯했다.

하지만 원유값 폭락으로 인한 세수 감수와 새로 집권한 미하일 고르바초프의 개혁과정의 무리수로 인해 각 지방에서 민족주의가 발흥되면서 소련이 해체되었고, 그 과정에서 산업·기술 기반이 타격을 입는다. 보리스 옐친 정부가 무능과 부패의 끝을 달리면서 러시아는 1998년에 외환위기를 맞고 러시아 국채에 대한 모라토리엄을 선언할 정도로 폭망했다. 당시 러시아 상황이 얼마나 막장이었냐고 하면 당시 러시아의 GDP는 1997년 외환위기 중인 대한민국 GDP의 절반에도 미치지 못할 정도로 심각한 수준이었다.

푸틴 시대

옐친 이후 집권한 블라디미르 푸틴 정부는 나름대로 행정 개혁을 시도하고 경제 성장을 다시 이끌었다. 하지만 소련 시절부터 쌓여 온 적폐와 소련 붕괴 후 혼란기에 외환 위기까지 겹치면서 경제에 타격을 받게된다.

푸틴 집권 직후부터 마침 유가가 고공행진을 달리면서, 석유와 천연가스 수출로 부활한다. 그러나 푸틴 정권은 중국, 일본처럼 마천루를 대거 짓는 등 부동산에 대거 투자했고 푸틴 자신의 욕심에 대외과시용 사업에만 치중한 것이다. 여기에 독재국가라면 으레 따르는 부정부패도 심각하다. 결국 지하자원 수출에 의존하는 후진국형 경제 구조가 고착화했는데, 2010년 이후 셰일가스 등장으로 유가가 폭락하고 푸틴 정권의 과시성 팽창주의 때문에 우크라이나에 개입하면서 제1세계 국가들에게2 받는 2022년 대러시아 경제제재 등으로 러시아는 경제 성장이 둔화되었다.

푸틴 대통령은 러시아 행정 개혁의 대가를 그 자신과 통합 러시아당이 뇌물을 탐닉하는 것으로 채우고 있으며, 이 때문에 러시아 국민들의 생활 수준 개선도는 2010년대 초반에서 멈춰 있다. 이러한 와중에 정부의 인터넷 및 문화 검열 조치를 통한 외부 정보 차단이 벌어지는 중이다. 이는 곧 러시아의 잠재적인 혁신 동력 자체를 깎아먹는다.

튀르키예

튀르키예는 공화국이 건국된 초기부터 유럽의 빵바구니(Bread Basket)를 만들자는 모토 하에 농산물 수출 등 1차 산업을 중심으로 경제성장을 도모하였고, 뒤이어 '유럽과 아시아의 관문' 이라는 오랜 역사-전통적 요소를 내세우면서 관광업을 육성하여 중진국에 진입하였다.

이에 반해 제조업의 발전이 상대적으로 뒤쳐져 선진국으로 진입하는데 그 한계가 뚜렷한 상황이었는데, 만성적으로 지속된 리라화 가치 절하에 따른 무역 적자 심화와 레제프 타이이프 에르도안 대통령의 장기 집권에 따른 부작용이 이것저것 터지면서 1인당 국민소득이 지속적으로 감소하며 중진국 함정에 빠지게 되었다.

2020년 이후에는 코로나 사태까지 벌어져 감염자 누적 집계가 세계 10위권 안에 드는 최상위권이라는 오명까지 거머쥐는 등 대봉쇄의 여파가 튀르키예의 경제를 제대로 흔들고 있다. 2023년 튀르키예·시리아 대지진으로 인한 막대한 피해도 경제 성장에 매우 부정적인 영향을 줄 가능성이 높다.

남아프리카 공화국

아프리카 1위의 경제 대국이자 BRICS 회원국이라는 위상까지 가지게 되면서 다른 중진국들에 비해 상대적으로 묻힌 감이 있지만, 남아프리카 공화국은 영국의 식민지/자치령 시절이나 독립 이후나 중진국 이상의 경제 체급을 가져 본 적이 없다.

그런데 남아프리카 공화국의 경우에는 아프리카 전체가 저개발 상태이기 때문에 생기는 지역강국으로서의 우위는 있다. 다국적 기업들의 아프리카 지역 담당 주요 지사가 케이프타운, 요하네스버그, 더반에 있다.

배경과 문제 원인

1990년대 이전까지만 해도 남아공은 금이나 다이아몬드 등을 선진국에 팔아먹고 사는 인종차별 꼴통 국가 취급을 받았으나, 아파르트헤이트가 없어지면서 남아공은 철강업 등 2차 산업을 중심으로 본격적인 경제개발 계획을 수립, 추진하게 된다.

하지만 자원 수출로 손쉽게 얻는 떡고물들을 계속 먹고 싶어하는 기득권들의 미온적인 반응과 국민들의 낮은 교육 수준8으로 인한 인재 부족, 흑백 정권 교체기라는 타이밍을 눈치 빠르게 이용하여 정-재계를 휘어잡은 일부 신흥 흑인 자본가나 관료들의 천민 자본주의식 부정부패 등 여러 가지 사회 문제들이 얽혀 경제발전을 상당히 갉아먹게 된다.

남아공의 가장 큰 문제는 타보 음베키 정권에서 벌어진 에이즈 감염 방치였다. 타보 음베키 집권 이전인 넬슨 만델라 정권 시절 남아공 국민 중 에이즈 감염률은 3% 미만이었으나 타보 음베키 대통령 집권 8년동안 남아공 만 16세 이상 경제활동인구의 에이즈 감염률은 30%까지 치솟았다. 심지어 음베키 대통령은 "에이즈는 신의 축복"이라는 개소리까지 하고 다니면서 전 국민들의 섹스를 장려했으니 그야말로 에이즈를 음베키 본인이 일으켰다고 해도 과언이 아닌 수준이다.

남아공의 에이즈 감염률은 음베키 정권 이후 서서히 감소했으나 이는 에이즈 치료가 아니라 "에이즈 감염 환자들이 제대로 치료를 받지 못해 죽어서" 줄어드는 것이다. 2023년 기준 남아공의 에이즈 감염률은 24%이니 줄었다고 해도 무시무시한 감염률이다. 게다가 남아공의 기후 여건 때문에 말라리아도 창궐하고 있었는데 넬슨 만델라 정권에서 말라리아 약을 수입하며 말라리아 퇴치를 위해 노력하던 정책을 타보 음베키 대통령이 말라리아는 토착 질병인데 뭐하러 예산을 쓰냐며 뒤집어버렸다.

각종 질병 중에서 가장 국가 자원을 많이 빨아먹는 감염병이 에이즈와 말라리아다. 나라 경제 발전시킬 자원을 에이즈와 말라리아 퇴치하는 데 써야 할 정도로 남아공의 경제 정책의 여지가 좁아졌으며, 이 원인이 바로 타보 음베키 대통령 한 명 때문에 벌어진 것이다.

2000년대 이후

2000년대 중국 경제의 폭발적인 성장으로 지하 자원 수요가 폭등하면서, 남아공은 이에 반응하여 중국에 막대한 자원을 팔아먹는 등 정치-경제적으로 중국에 의존하게 되었다. 하지만 2010년대에 들어서면서 중국 경제가 조금씩 정체되기 시작했고, 남아공 역시 정체되었다. 게다가 앞서 언급한 이런저런 사회 문제들이 해결되지 않은 상황에서 경제 정체가 더 악화되어, 2012년 이후부터 경제성장률이 2% 이하를 기록했으며, 2018년 ~ 2019년에는 0%대까지 떨어지면서 중진국 함정에 빠지게 되었다.

2020년에는 코로나바이러스감염증-19 사태까지 겹치면서 경제 상황이 더욱 악화되어 -5.8%의 마이너스 경제성장률을 보일 것이라는 전망까지 있다.브라질·인도·남아공, G20 중 경제회복 가장 힘들 것

중남미 국가들

1960년대 중남미 일대 국가의 저발전상의 원인을 다국적 기업의 착취와 중앙정보부(CIA)의 공작으로 인한 쿠데타 등 만악의 근원을 미국, 영국, 스페인 등 서구 국가들로 보는 종속이론이 유행했다. 냉전 당시 신마르크스주의와 결합해 반미 운동적인 성향을 띠며 한국에서도 386 운동권 출신이라면 '민중 사관 의식화 교육'으로 나름 친숙한 이론. 그러나 단순히 종속 이론 하나만으로 중남미 경제의 몰락을 설명할 수는 없다. 아르헨티나와 우루과이의 경우 1900년부터 미국과 비교해서 소득 수준이 낮았으며 CIA 공작이나 다국적 기업의 본격 진출이 남미 국가 소득의 장기추세선 변화에 별 영향을 미치지 못한 것으로 보인다.

오히려 대공황이나 석유파동 같은 글로벌 경기 변동에 큰 타격을 받았는데, 이들 사건은 딱히 미국 탓이라고 보기는 힘들다. 호주 같은 나라도 1900년 경에는 미국보다 소득이 높았지만 21세기 초에는 미국의 80% 수준으로 낮아진 것을 볼 때 그냥 미국이 상대적으로 잘 나갔을 뿐이다.

브라질

브라질의 경우 70년 간 1인당 소득(GDP 기준)은 미국의 15~25%의 박스권에 머물러 있다. 2011년 브라질이 1980년 기록한 역사적 전고점인 미국인 1인당 소득 대비 26%를 피크로 경제가 붕괴하고 브라질은 만유인력의 법칙처럼 어김없이 중진국 함정으로 다시 끌려들어갔다. 25%는 넘사벽으로 보일 정도.

물론 단순 자원의 벽이라기보다는 1960년대 중반부터 70년대 초반 당시 브라질 군부독재정권에서는 대규모 외채 도입을 통해 경제성장을 달성하고 있었는데 1차 오일 쇼크로 성장률17이 급격히 둔화되고 엎친 데 덮친 격으로 미국의 이자율 상승으로 인해서 경제가 파국으로 치달았고 1980년대 중반 민주화 이후로도 그 여파가 제대로 해결이 안 된 통에 1980년대 중반부터 1990년대 초반까지 브라질은 물가상승률이 높기로 악명이 높았다. 물가상승은 1993년 헤알 플랜으로 일단 어찌 해결되었지만 이 여파는 2000년대 초반까지도 이어지게 되었고, 브라질의 양극화는 돌이킬 수 없을 정도로 심화되었으며 결과적으로 1980년대부터 2000년대 초반까지의 브라질의 경제는 정체 일로를 달렸다.

1960년 ~ 1990년대 브라질, 아르헨티나, 베네수엘라 등은 전형적인 '중진국 함정'에 빠져 위기를 맞는다. 이때까지만 해도 나름 잘 사는 편이었던 중남미 국가들은 중진국 함정의 대표적인 표본이 되었다. 비슷하게 자원 위주로 경제를 꾸리는 캐나다, 호주, 뉴질랜드는 영국의 EU 가입 및 영연방 혜택 축소로 위기를 겪었지만 개도국 함정에 빠진 적이 없다. 브라질이나 아르헨티나는 1980년대-90년대에 외채 부담으로 국가 재정의 상당수를 외채를 갚는 데 써야 했기 때문에 경제성장에 집중할 여력 자체가 없었다. 이런 나라들은 대체로 공업보다는 1차 산업, 즉 농업국이나 자원수출국이었므로 국제 시장가에 따라 경제가 크게 좌지우지되어 안정적인 경제성장이 힘들다.

2000년대 초반 남미 국가들의 약진도 주로 자원 가격 상승 때문이며, 2010년대 들어 자원 가격이 하락하자 바로 침체에 들어갔다. 브라질은 남미 국가들 중에서 그나마 제조업 기반이 상당히 갖추어져 있고 엄청난 인구에 의한 규모의 경제가 제한적이나마 형성되어 있어 영향이 한정적이지만 상상을 초월하는 빈부격차(지니계수가 0.5)에 시달리고 1인당 GDP 역시 일정 수준 이상에 도달하지 못하고 있다.

아르헨티나는 한 때 일본보다 잘 살았던 시절도 있었으나 전성기 시절의 지나친 농업 의존과 사회적 개혁의 실패로 인해 산업화로의 기류에 참가하는 데 실패했다. 후안 페론의 치하에서는 빈부격차를 해결하는 데 초점을 맞춰서 남아 있는 부농들의 재산을 몰수하여 노동자들에게 나눠주는 방식으로 사회개혁을 했으나, 외세를 배격하는 과격한 정책으로 농업 이외의 국내 2차산업의 발전에는 큰 신경을 쓰지 못했다. 아르헨티나는 이후에도 여러 차례의 금융 위기를 겪게 되었고 2002년, 2018년 즈음에 정부가 파산 위기에 처해지게 된다.

한편 베네수엘라는 2000년대 초반의 고유가에 힘입어 급격히 경제 상황이 괜찮아졌으나, 국내에 산적한 고질적인 문제점을 개선하는 데 실패한 데다가, 반미주의에 경도된 지도자의 자만과 과도한 복지에만 신경을 쓰면서 한 단계 도약할 기회를 놓쳤다. 그 결과 2010년대 들어 셰일 가스를 비롯한 저유가의 직격타와 정치 문제가 겹쳐서, 성장이 정체되는 수준을 넘어서 아예 파탄국가로 후퇴하는 지경에까지 이르렀으니 일반적인 중진국 함정의 예와는 다르다.

멕시코

한국, 일본, 대만이 이전에 그랬던 것처럼, 멕시코는 전형적인 가난 탈출의 길을 걸었다. 바로 저임금의 노동집약적 제조업, 그리고 그와 관련된 많은 건설업이다.

20세기 중반의 활황

멕시코는 1940년대부터 1970년대까지는 수입대체 산업화로 매년 7%에 달하는 안정적인 경제성장률을 기록하였고, 1960년대에 중견국가로 등극하며 수입대채 산업화의 성공모델로 평가받았었다. 그러나 1970년대부터 수입대체산업화가 한계에 도달하였고, 경상수지가 적자로 돌아섬에 따라 1976년에 금융위기에 빠졌다. 이후 멕시코는 석유산업에 투자하면서 1인당 국민소득을 3800달러로 급속히 늘리며, 선진국에 준하는 수준이 되었지만, 결국 금리인상과 유가하락의 늪을 이기지 못하고 막대한 외채로 인해 결국 침체에 빠져들었다.

1982년 모라토리엄을 맞이하면서 멕시코는 다시 경제위기에 허덕였고, 이후 10년 가까운 기간 동안 임금이 하락하고, 빈곤율이 높아졌다. 이 기간 동안 멕시코는 제조업쪽으로 눈을 돌렸고, 1980년대 말에 멕시코 경제가 침체에서 조금씩 벗어나자, 1980년대 외채위기 동안 저평가된 멕시코의 임금을 이용하여 ‘마킬라도라(maquiladora)’19에서 상품을 조립하려는 많은 글로벌 기업들을 끌어들였다.

북미자유무역협정(NAFTA) 체결로 미국과 캐나다의 소비 시장에 더 저렴한 가격으로 진출하자, 이러한 흐름은 더욱 강해졌다. 멕시코는 1990년대 초반 세계 최대 자동차 부품 생산지역으로 부상했다. 섬유는 미국과 멕시코의 국경을 따라 전역에서 생산되었다. 이 황금 창문의 끝에서, 멕시코는 세계 최고 수출국 10개국 자리에 개발도상국으로는 중국을 제외하고 유일하게 올랐다.

이 전략은 1990년대 초반에는 어느 정도 작동하였고, 멕시코는 ‘제2의 대만’이 될 것이라는 기대를 모았다. 이 시기의 성장세를 보여주듯, 1980년대 초중반에는 세계 경제 10위권에 들어가기도 했으며, 1981년 당시 GDP 순위는 캐나다와 스페인을 재치고 7위를 기록했다.

1990년대에 캐나다의 <벤쿠버 선(Vancouver Sun)>은 “낙후되어 있던 멕시코는 제3세계 국가도 선진국 반열에 들어설 수 있다는 희망을 불러일으키는 경제적 기적의 시작을 만들어냈다”고 보도했는데, 이는 당시 공통된 정서를 반영한 것이었다. 이 덕분에 멕시코는 선진국들의 클럽이라 불리는 OECD 가입 승인21까지 받았다. 당시 카를로스 살리나스 데고르타리 대통령이 1990년대 말에 멕시코에 붙인 '내일(미래)의 나라'(el país de la mañana)라는 이름은 망상이 아니었다. 1990년대 이전까지만 해도 많은 이들은 멕시코를 최빈국에서 선진국으로 올라선 사례로 생각하였다.

1990년대 후반의 변곡점

그러고 나서 멕시코는 전환점에 도달했다. 잉여 노동력이 점진적으로 고갈되었다. 젊고 건강한 멕시코인 대부분이 이미 어딘가에서 노동을 하고 있었기 때문이다. 멕시코의 임금은 크게 늘어나지 않았지만, 그때 중국의 임금은 멕시코보다 매우 낮았기 때문에 저임금 일자리는 멕시코에서 물이 빠지듯 빠져나갔다. 2001년부터 2004년까지, 멕시코는 약 40만 개의 일자리를 중국에 빼앗긴 것으로 추산된다. 단 3년 만에 한때 대미 수출 1위였던 멕시코의 압도적인 섬유 산업은 중국으로 대체되었고, 멕시코에서 의류 제조 공장 3분의 1이 문을 닫았다. 저임금 산업도 급격하게 위축됐다. 2000년이 되었을 때 ‘메이드 인 멕시코’ 상품들은 미국과 캐나다의 대형마트 진열대에서 빠른 속도로 자취를 감췄다.

그렇게 멕시코의 성장세는 무너져버렸다. 공장들이 떠나기 시작하면서 멕시코의 경제는 흔들렸고, 침체되었으며, 오늘날까지도 회복하지 못하고 있다. 지난 20년간 1인당 경제성장률은 가장 낙관적인 회계 규정을 적용하여도 1%를 간신히 웃돌 뿐이다. 이는 멕시코 정도의 발전을 이뤄낸 국가들에 대한 기대 수치보다 훨씬 낮다. 경제성장의 가장 중요한 통계에서도 멕시코는 뒤처져 있다. 생산성 향상, 즉 새로운 기술과 더 나은 경영기법으로 더 적은 투입을 하고도 더 많은 경제 성과를 내는 것은 건전한 경제의 표식이지만 멕시코의 생산성은 이 시기 동안 꾸준히 침체되거나 하락하고 있다.

그 결과 멕시코는 중진국 함정에서 결코 벗어나지 못했다. 사실 이 시기 동안 다른 국가들이 이룬 성장을 고려하면 멕시코는 점점 더 뒤처지고 있다. 그 과정에서 멕시코는 세계적 영향력도 잃어버렸다. 여러 지표를 봐도 멕시코인들의 삶의 질은 떨어졌고, 인구의 절반은 가난 속에서 살고 있으며, 범죄가 걷잡을 수 없이 만연해 있다. 멕시코의 기적은 실현되지 못했고 결국 덫에 갇혀 버렸다.

이렇게 단숨에 멕시코의 경제가 하향세에 접어든 이유 중의 하나는 바로 낮은 교육 수준이다. 중진국에서 고소득 국가로 접어들 수 있는 전환기 멕시코의 노동력은 전반적으로 인적 자본의 교육 수준이 낮았다. 2000년대 초반 공장 일자리가 사라지기 시작했을 때, 멕시코의 노동력 가운데 30%만이 고등학교 교육 이상을 받은 상태였다. 당시 평균적인 노동자들은 8년 정도의 교육밖에 받지 못했다. 다시 말해 멕시코의 인적 자본은 심각하게 양극화되어 있었다.

멕시코에는 수준 높은 21세기 교육을 받은 사람들이 물론 있었다. 산업 전환이 일어났을 때 그들은 대부분 일자리를 찾을 수 있었다. 문제는 노동력 중 대다수는 중학교의 기술밖에 가지고 있지 않다. 심지어 오늘날에도 멕시코 인구의 교육 분배 수준은 두 극단으로 나뉘어 있다. 한 그룹은 평균 15년의 교육을 받고, 다른 그룹은 8년 이하 교육을 받는다. 이러한 교육의 양극화는 노동의 양극화로 이어졌고, 이후 위험한 경제적, 사회적 영향을 촉발시켰다.

2000년대 초반 멕시코에서 공장을 철수시킨 투자자들은 임금 상승 외에도 다른 이유가 있었다고 말하고 있다. 그들은 멕시코 노동력의 낮은 교육 수준 때문에 멕시코에 공장을 유지하면서 공장을 업그레이드시킬 만한 가치가 없다고 판단했다는 것이다. ‘평균적인’ 노동자들이 중학교 졸업자 정도 기술력밖에 가지고 있지 않다는 것을 고려하면 놀라운 일이 아니다. 그 노동자들이 공급망에서 상향 이동하거나 화이트칼라 일자리에서 일할 것으로 기대할 수 없다.

더 나은 기술을 가진 사람들이 있는 다른 많은 지역을 선택할 수 있기에 투자자들은 당연히 멕시코에서 새로운 사업을 시작하지 않을 것이다. 즉, 단순 노동 위주로 교육이 많이 필요하지 않은 저임금 제조업으로 중진국까지 성장했지만 이후 임금이 오르기 시작하면서 멕시코는 더 이상 임금이 싼 노동력을 제공하기 어려워졌고 오르는 임금에 걸맞은 노동을 시키고자 하니 이들 대다수가 교육 수준이 낮아 고용을 할 수가 없다는 것이다.

결국 공장들이 떠나면서 공식 일자리에서 배제되는 사람이 많아지면서 이들은 비공식 분야에 의존하는 선택을 할 수밖에 없었고, 이는 곧 세수 감소로 이어져 공식 분야도 망가뜨렸으며 설상가상으로 범죄율 또한 늘어나 사회안전망도 심각하게 약화되었다. 이 때문에 멕시코 정부는 경제 성장보다는 치안과 사회안정, 그리고 실업자들을 위한 정책에 힘을 쏟을 수밖에 없게 되었다.

그나마 2020년에 들어 미국-중국 무역 전쟁으로 2000년대 초 중국에 빼앗겼던 많은 기업들이 다시 멕시코로 들어와 일자리가 생기면서 어느 정도 활로를 뚫었다.

그런데 멕시코의 경제가 어렵다고는 하지만 여타 남아메리카 국가들보다는 낫다. 중진국 탈출의 주요 요건인 '선진국 의존적 노동 집약 산업 → 이를 통해 확보한 자본' 루트는 멕시코가 어쨌거나 미국과 가까운 위치로 유리한 입장에 있기 때문이다. 실제로 똑같이 중진국 함정에 시달리고 있는 동남아시아와 남아메리카지만, 남아메리카는 멕시코가 거의 모든 노동력을 전담하고 있기 때문에 동남아시아보다 중진국 탈출이 더 어려운 상황이다.

동남아시아 국가들

동남아시아는 앞서 서술한 중남미 국가들과의 사례와 다른 점이 있는데, 이들은 이미 선진국이거나 그 정도까지는 아니어도 선진국 진입이 될 수 있는 아슬아슬한 수준에서 중진국 이하로 체급이 전락했다는 특징이 있는 반면, 동남아 국가들은 빈국에서 시작하였고 느린 경제성장으로 선진국 진입이 멀어졌다는 특징이 있다.

근대 이후부터 인도차이나 반도는 인도와 중국으로의 진출이 쉬운 지정학적 위치에 따라 제국주의 열강들에게 일찍 눈도장이 찍혀 식민지배 등 시달림을 자주 받은 곳이었다.

20세기 중반 열강으로부터의 독립 이후, 신생 동남아 국가들은 성숙하지 못한 정치체제, 허약한 경제체급, 문화적 종속 등 빈약한 기반을 바탕으로 나라 운영을 시작했다. 그럼에도 불구하고 한때는 국가주의적 거점경제 방식을 바탕으로 고성장을 해가며 나름 전세계의 주목을 받기도 하였으나 1997년 외환위기를 계기로 선진국 진입에 실패했다. 현재 싱가포르를 제외하고는 중진국의 늪에서 빠져 나온 국가는 아직까지 단 한 곳도 없다.

대표적으로 태국의 경우 2차 대전 직후 이웃 나라인 캄보디아, 라오스, 베트남은 극좌 공산화, 인도네시아, 미얀마는 극우 군부 독재30로 인해 자본주의 경쟁 대열에서 이탈함에 따라 일본의 하청 생산 기지로 손쉽게 성장을 이루어나갔지만 지금은 선진국 도약에 뚜렷한 한계를 보이면서 중진국 함정에 빠진 전형적인 사례로 꼽힌다.

실제로 방콕 서민들의 삶은 1990년 1년 동안 내가 방콕에 머물렀던 시절과 다름이 없다. 고층 빌딩과 고급 백화점의 뒷길에는 리어카에 국수와 볶음밥을 파는 상인들로 가득하다. 이들이 국수 한 그릇, 볶음밥 한 그릇에 40바트(약 1,500원) 정도를 받으며 서민들을 상대로 장사를 하고 있다. 현재와 같은 상황이라면 이들의 삶은 20년 후에도 비슷할 것이다. 개발도상국가가 선진국이 되지 못하고 계속 중진국에 머물러 있는 현상을 ‘중진국 함정’에 빠져 있다고 한다. 태국은 세계에서도 유례가 없을 정도로 전형적인 중진국 함정에 빠져있는 나라이다.

무엇이 잘못되어 태국은 현재와 같은 중진국 함정에 빠져있는 것일까? 이에 대해 한마디로 답을 하기는 어렵다. 경제성장은 정치, 경제, 사회 구조 그리고 그 안에서 사람들의 행동과 생각 모든 것에 의해 결정되기 때문이다. 그래도 답을 해야 한다면 가장 중요한 이유는 “정치 사회 구조의 전근대성으로 태국이 혁신을 만들지 못했다.”는 것이다.

박번순 고려대학교 세종캠퍼스 경제학과 교수, 2017년 2월 6일 머니투데이 칼럼

필리핀의 경우 주된 원인은 독재자 페르디난드 마르코스의 무능한 통치로 꼽히는데, 당시에도 부정부패가 너무 심했고 경제성장도 그닥 하지 못했을 뿐만 아니라 현재도 그 친인척들과 지지자들이 필리핀의 정치, 경제계에 영합하면서 지역사회에 상당한 영향력을 행사하고 있고, 이에 따른 독재적-권위적인 사회 분위기는 여전하다. 이런 상황에서는 중진국 함정 탈출 가능성이 그리 높게 평가받지 못한다.

현재도 동남아 국가들은 화교를 비롯하여 외국계 자본의 투자로 경제가 좌지우지되고 있다. 말레이시아 같은 곳에서는 말레이계 원주민 우대를 위해 대학진학이나 취업, 사업에 있어 우대를 해주는 부미푸트라 정책을 시행하였으나, 현재는 '역차별' 문제가 언급될 정도로 외부의 투자 감소, 국가 경쟁력 저하의 주요 요인이 되었고 자연히 경제 성장률도 떨어져 지금도 수십 년째 중진국에 계속 머물러 있다. 특히 말레이시아의 경우, 1인당 GDP가 2011년에 1만 달러를 돌파했지만, 이후로도 13년째 2만 달러는 커녕 15,000달러 근방에도 도달하지 못하는 등, 중진국 함정의 고착화가 두드러지고 있다. 여기에 2020년 ~ 2023년에는 중국에게 1인당 GDP 추월을 잠시 허용하기도 했다.

지역 격차, 빈부 격차 또한 심각하여 인도네시아의 경우 전체 인구의 10% 남짓이 월 수입 3만원 정도의 절대 빈곤층 선상에서 살아가고 있으며, 다른 동남아 국가들도 이 문제에 시달리고 있다. 국가 주도적 중심 개발의 특징상 격차 문제가 일어날 수밖에 없는데, 동남아 국가들은 전세계적으로도 지역 격차, 소득 격차가 심각한 사례로 꼽힌다. 시골 지역이나 거점 개발에서 소외된 지역은 아프리카와 비교할 만한 형편없는 인프라 수준에 빈곤과 전염병, 범죄에 노출되어 있어 지금도 반정부 무장 세력이 활개치는 실정이다. 그리고 국민들의 기아(Hunger, 飢餓) 문제도 ASEAN-5 모든 국가가 아직도 해결하지 못한 상황이며, 이렇게 중진국이 된지 한참이 지났고 선진국 진입을 노린다는 나라가 어느 한켠에서는 못먹어서 굶주리는 국민들이 존재한다는 사실은 중진국 함정 탈출을 절대로 꿈 꿀 수 없는 아주 심각한 문제이다.2023년 통계32

게다가 산업의 선진화를 이루지 못했다는 것도 중진국 함정에 계속 빠져있을 수밖에 없는 주요한 이유가 된다. 동남아 국가들은 1,2차 산업(선진국 - 다국적 기업의 생산 공장 유치) 위주의 하청 가공 상품 수출로 경제를 유지하는 구조에 머물러 있다. 공장 유치는 손쉽게 국가의 경제성장을 일궈낼 수 있다는 장점이 있지만, 현지인들의 값싼 노동력을 제공하는 대가로 공장이 운영되는 것만큼 현지인(노동자)들의 임금 인상이 어렵다.

임금이 올라가면 외국인(자본가) 입장에서 싼 맛에 부리는 생산 시설로서의 메리트가 사라지고, 그에 따라 공장을 철수시키기 때문에 국가는 경제발전을 위해서라도 자국민들의 임금 인상에 소극적일 수밖에 없다.

경제성장에 의한 소비자 물가는 올라가는 데 비해 국민소득이 별로 잘 오르지 않는 것인데, 기초 생필품 정도의 물가는 국가에서 조정해 줘서 어떻게든 먹고 살 수는 있는 정도의 생활수준은 유지할 수 있지만 자동차나 핸드폰, 냉장고, 에어컨 같은 고급 공산품 구매나 해외여행이나 스포츠 등 문화 생활과 같은 일반적 중산층이 향유할 수 있는 수준의 물가는 상류층이 아닌 평균 소득 수준으로 감당할 수가 없는 경우가 많다.

자국 기업의 경쟁력을 키우지 않고 외국 기업의 이름값을 빌려 단순한 하청 생산만 해대는 국가의 경제는 '자체 브랜드'를 만들어내지 못해 경제성장에 있어 버블(거품)효과로 기초적 체급에 비해 과대평가가 되는 경향이 있으며, 거품이 꺼진다면 바로 국가 경제의 붕괴를 가져오게 된다.

실제로 동남아 국가들은 이런 현상이 심하여 경제성장률이 매년마다 들쑥날쑥하여 발전에 불안한 모습을 보이고 있다. 아무리 공장을 돌려대도 그 수익을 원청에게 나눠줘야 하니, 개인으로 치면 기업(선진국, 투자국, 원청)에게 고용된 직원(하청) 신세다.

동남아 각국들은 1990년대 이전까지만 해도 자신들보다 훨씬 못 살았던 경제 개방 이전의 중국에 1인당 GDP가 역전되었으며, 현재는 가장 평균 소득 수준이 높은 말레이시아 정도가 중국과 경쟁하고 있는 수준이다.

사실 중국의 개혁 개방은 동남아시아 국가들이 중진국 함정에 빠지게 되는 치명타였는데, 위에 나온 대로 원청에 고용된 하청 신세인 상황에서 그 하청을 중국이 급속도로 빨아들이는 바람에33 그 하청공장이 하나 둘씩 사라지고 경제도 하락하게 된 것이다. 중국 시장이 워낙 큰 탓에 규모의 경제 때문에라도 설령 중국의 인건비가 동남아의 그것을 약간 넘어선다 해도 다시 동남아로 돌아오기는 어렵다 보니 중국보다도 국민소득이 크게 낮지 않는 이상 중국과 경쟁할 수는 없다는 것이다.

최근 중진국 함정에 빠질 위험이 언급되는 중국보다도 줄곧 경제성장률이 낮은 형편이며, 1997년 외환위기나 2009년 세계 경제위기에도 상당히 취약한 모습과 탄력성 낮은 회복력을 보이고 있어 선진국으로 도약할 수 있는 괄목할 만한 경제성장을 보여주지 못하고 있다. 경제 수준과 체급이 훨씬 차이가 나는 한국과 비교해도 2000년대 이후 성장률이 큰 차이가 없는 상황이다.

현재 ASEAN-5 국가들은 옛 시절의 공업 생산량이나 수출량의 양적인 증가에만 중점을 두는 방식이 아닌 연구개발 등 질적인 면에 투자를 할 수 있는 여력을 가지게 되었으며, 중남미 국가들보다 중진국 함정을 탈출할 수 있는 가능성을 상대적으로 높게 평가받고 있다.

하지만 민주주의 지수, 언론 자유지수, 세계 자유지수 등이 세계 평균 이하의 낮은 점수를 받고 있는 것과도 같이 동남아 국가들의 경제성장률을 올리려고 하는 개혁의 시도는 후진국 시절부터 계속 내려져오는 권위주의/통제주의/시민의 자유를 억압하는 사회구조 등 여러 내부 문제에 발목이 잡혀 제대로 성공하지 못하고 있다.

결국, 정치-사회적인 진보적 개혁이 선도되어 산업 재개편과 다변화를 해내지 않는 이상 선진국 진입은 기대할 수 없다.

향후 중진국 함정 탈출 가능성이 있는 국가

일부 동유럽 국가

폴란드, 헝가리, 루마니아, 불가리아는 90년대 냉전 종식 이후 자본주의 체제에 편입되면서 빠른 경제 성장에 성공하였고, 이들 국가보다 다소 늦긴 했으나 세르비아와 보스니아 헤르체고비나, 벨라루스, 우크라이나도 1990년대 말에 혼란을 끝내고 상당한 성장세를 보였다.47 벨라루스는 특이하게도 사회주의 경제체제를 상당부분 유지하면서 성장했다. 폴란드와 헝가리는 OECD에 가입했고 인간개발지수 평균 0.850 이상(very high)이다.

위험 요소

다만 낙관적인 전망만 존재하는 것은 아니다.

제일 대표적인 문제로 거론되는 것은 인구이다. 1990년대 이후 동유럽 전역에서 중진국과 선진국까지 총합 1,500만 명 이상의 인구가 해외 이민, 저출산 등의 영향으로 줄어들었다. 동유럽 국가들은 이미 체제가 붕괴되기 직전인 1980년대부터 저출산, 고령화, 인구감소 등의 문제가 부각되기 시작했다. 오히려 이 현상은 유럽연합 가입 이후 서유럽으로의 이탈로 더욱 가속화되었다.

한 때 폴란드 바르샤바 대학교 건축학과에 나온 사람이 본국에서 취업하는 것보다 영국에서 청소부하는 것이 임금이 높다는 말이 있고 폴란드 출신 이민자들50도 영국에 많다. 이에 따라 젊은 층의 여론이 정치에 반영이 되지 않아 점점 보수적이고 외국인에 대해서 배타적으로 변해가고 있어 소비시장이 위축, 침체가 심화되는 등 경제의 활력이 떨어지고 있다.

특히 근래에 들어서는 자연감소(사망, 출생)가 아닌 사회감소(타 지역 이탈)의 비율이 커짐에 따라 새로운 분야를 개척하기는 더욱 어려워졌다. 세계 어디나 그렇듯 사회적 인구 이동은 주 경제활동 계층에서 이루어지기 때문이다. 자국 인재들이 다 북유럽과 서유럽, 앵글로아메리카 등지로 유출되고 있는데 경제 규모 키우고 인재를 키운다는 것은 거의 불가능한 얘기이다. 때문에 서유럽 국가의 하청 기지에서 벗어나 한국처럼 자생력 있는 산업과 글로벌 기업을 키우기는 매우 어려운 상황이다.

즉, 국민들의 기본적인 교육이나 전국적으로 도로, 철도, 전기, 수도, 가스 등 기본적인 인프라는 확충은 된 상태이지만51 다른 1세계의 선진국 처럼 주변국에 경제적, 안보적으로 영향을 미치고 주도적으로 이끌어 나갈 수 있는 국가로 더 성장하는 것은 무리이고 계속 현상유지가 된채로 정체가 고착화가 될 시에는 현재 개도국에 머물고 있는 국가들에게 추후에 추월을 당할 여지는 분명 존재하는 편이다.

한국과 비교

간혹 유럽연합에 소속된 동유럽 국가들이 마치 대한민국과 비슷하게 경제난을 극복하고, 선진국에 진입한 사례인 것처럼 여기는 경우가 많고 언론에서도 종종 그렇게 언급되곤 하는데, 실제로는 큰 차이가 있다.

일단 산업적으로 보자면 한국은 소비 시장에 영향을 주는 글로벌 기업이 있고 독자적인 기술력과 수출품을 가진 있는 반면, 동유럽은 서유럽에 완전히 종속되어있다. 대한민국은 동남아시아는 물론이고 중앙아시아, 아프리카, 중동, 유럽, 아메리카, 오세아니아 등지에 국산품을 수출하여 전세계에서 광범위하게 소비가 되고 있으며 단순히 공산품 뿐만이 아니라 케이팝, 한국 드라마, 한국 영화 같은 문화 수출에도 힘입어 소프트 파워 강국 중 하나로 자리매김을 하고 있지만 동유럽 국가들은 강대국인 러시아를 제외하고는 유럽 시장 내에서만 교류를 하고 있을 뿐이고 다른 대륙에는 영향력은 커녕 존재감도 전혀 발휘하지 못하고 있는 실정이다.

인구 측면에서도 차이가 현격하다. 한국도 저출산, 수도권 과밀화 문제가 있지만, 이민으로 인한 인구 유출은 다른 국가들과 비교할 때 많은 편은 아니고 2010년대 후반부터 이민 순유입국으로 바뀌어서 5,000만 명을 유지하고 있다. 때문에 세계적인 초저출산 국가이지만 인구 감소율은 그렇게 크지 않다. 대한민국은 동남아시아, 남아시아, 중앙아시아, 몽골, 중국 대륙, 러시아로부터 이민을 받고 있으며 해당 국가 출신 한국 영주권자, 한국 시민권자도 많이 있다.

말레이시아

동남아에서 유일하게 중진국 함정 탈출 가능성이 있던 국가. 2020년에 인간개발지수 0.810(very high) 달성에 성공하였다. 하지만 상단의 동유럽 국가들과 달리 1인당 GNI가 $10,570로 중진국을 아직 벗어나지 못했고, 중진국 함정의 전형적인 현상들인 자국 기업의 빈약한 경쟁력, 빈부 격차, 천연자원에 의존적인 구조, 부미푸트라 등 제노포비아, 부정부패, 싱가포르에 고차적 서비스업을 의존하는 체계 등도 있기 때문에 좀 더 두고 봐야 한다. 다만 최근 2023년 공개된 말레이시아의 경제 성장률이 3%대라는 충격적인 수치를 보여주고 있어, 중진국 함정 돌파 가능성이 매우 낮아졌다.

여기에 2011년에 1인당 GDP가 1만 달러를 돌파했음에도 불구하고 1만 달러를 돌파하고 13년이라는 시간이 경과한 2024년 현재까지도 2만 달러 근처는 커녕 세계평균 언저리에서 머무르고 있는데다, 불과 2000년대 초중반까지 말레이시아보다 가난했던 중국에게조차 1인당 GDP를 추월당하기까지 하는 등, 중진국 함정 탈출이 어려워지고 있다.

튀르키예

튀르키예는 위에서 언급했듯이 현 상황으로서는 중진국 함정에 빠진 것이 명백하지만, 정치만 아니면 중진국 함정에 벗어날 수 있는 국가이다. 튀르키예는 지정학적으로 매우 유리한 위치에 있는데, 일단 지중해와 흑해의 길목인 보스포루스와 다르다넬스 해협을 점유한데다 유럽 내 곡창지대인 아나톨리아 지역까지 차지하고 있다. 남유럽 국가답게 프랑스, 이탈리아, 스페인, 그리스와도 가깝고, 독일, 오스트리아와도 가깝고, 조지아, 아제르바이잔, 카자흐스탄 등 중앙아시아, 중동 지역과도 교류가 많다.

그래서 2000년대 튀르키예는 유래 없는 경제 호황에 제조업 투자를 많이 했으며 이 시기에 신흥 중산층이 대거 출현하면서 어느 정도 소비시장이 형성되어 있는 편이다. 그리고 의외로 인간개발지수를 10년 사이에 연간 1%씩 성장시키며 2010년대 이전만 해도 유럽에서 항상 꼴찌였던 국가53에서 2020년대에는 0.855점을 기록하며 나름 유럽에서 선진국 초하위 ~ 개도국 초상위 사이에 위치한 헝가리, 슬로바키아, 루마니아를 뛰어넘었고 10대 학생들의 학업성취도를 평가에 쓰이는 PISA 랭킹 부문에서도 슬로바키아, 루마니아, 불가리아는 물론 선진국인 그리스까지 뛰어넘는 모습을 보여주었다. 거기에 2024년에는 1인당 국민소득이 세계 평균을 넘어서는 모습을 보여주기도 했다.

다만 튀르키예는 이슬람 근본주의와 온건 세속주의 간 대립이 심하고 에르도안의 오랜 독재로 인한 막장 운영으로 중진국 함정에 벗어나기 힘들다는 평도 있다. 무엇보다 이슬람 근본주의적인 정책을 펼치면서 튀르키예의 장점인 세속주의, 서유럽과 동일한 사회 시스템을 파괴하고 있는데다 포퓰리즘적인 정책으로 인해 리라의 가치가 급락하고 저이자 관치금융으로 인해 인플레이션이 높아지면서 서유럽 국가들의 투자54가 줄어들었고 이는 EU와의 교류가 많은 경제에 큰 충격을 줬다. 그래서 10년 동안 교육 수준을 끌어올렸음에 불구하고도 교육을 받은 인력들이 되려 서유럽이나 미국, 한국55 등으로 빠져나가고 있는 악순환이 발생하고 있다. 그리고 21세기에 들어서 브릭스 국가들과 함께 신흥공업국으로 지정이 되었을 정도로 농업 중심의 경제였던 과거에 비하면 산업화를 이룬 것은 사실이나 여전히 OEM 위주의 제조업이 대부분이고 이미 중국이 전세계의 제조업을 흡수하는 상황인지라 훨씬 더 고급화가 요구되는 시점인데 미진한 부분을 보이고 있어 이러한 부정적인 평도 나오는 것이다.

카자흐스탄

석유와 천연가스 등 지하자원이 풍부하며, 1인당 GDP가 1만 2천 달러 정도로 중앙아시아에서 가장 높다. 또한 신냉전 이후로 국가경제가 꾸준히 성장하고 있어 중앙아시아 국가들 중에서는 중진국 함정을 벗어날 가능성이 가장 높아 보인다. 다만 카자흐스탄은 지하자원에 대한 경제적 의존도가 높아 자원의 저주로 중진국 함정에서 벗어나기 힘들다는 평도 있다.

멕시코

신냉전의 탈중국화의 최대 수혜자가 될 국가중 하나이며 조 바이든의 IRA와 USMCA로 중국의 공장들이 미국 시장에 판매하기 위해 멕시코에 공장을 대거 세우면서 경제가 개선되고 있다. 24세 이하의 인구가 절반 이상을 차지한다는 것과 미국과의 교류가 많다는 것은 멕시코의 장점이다.

다만 극심한 빈부격차와 부정부패, 마약 카르텔 문제로 인해 중진국 함정에 벗어나는 데에는 힘들다는 평도 있다. 사실 위 멕시코 문단에서도 보듯 멕시코는 1970년대까지만 해도 중국의 부상 이전에 오늘날의 중국과 같은 위치를 차지하고 선진국으로 발돋움하리라고 예측받던 시기가 존재했다. 그럴 만한 체급과 조건은 분명히 되는 국가라는 것이다. 때문에 문제점을 잘 해결한다면 분명히 잠재력은 존재한다. 다만 이를 해결하지 못한다면 똑같은 정체에 빠질 것이다.

중진국 함정을 극복한 국가

이코노미스트가 인용한 세계은행 자료에 따르면, 1960년 당시 중간소득 경제 중 2022년에 고소득 경제로 발전한 경제는 총 23개에 달한다.5758 해당 목록은 2008년 고소득으로 올라섰으나 2022년 재분류 당시 중간소득으로 다시 뒤처진 경제를 제외했다.

아시아: 싱가포르, 홍콩, 대한민국, 타이완, 말레이시아, 사우디아라비아, 바레인, 오만, 투르크메니스탄, 카자흐스탄(총 10개국)

유럽: 폴란드, 크로아티아, 키프로스, 헝가리, 몰타, 슬로베니아, 체코, 슬로바키아, 에스토니아, 리투아니아, 라트비아, 러시아(총 12개국)

아프리카: 세이셸(총 1개국)

아메리카: 없음(0개국)

중진국 함정을 극복한 경제는 지역적으로 아시아와 유럽에 편중되어 있는데, 이것은 아프리카와 오세아니아, 아메리카 대륙이 그만큼 정체되었다는 이야기라고 하겠다. 위 경제들은 면적, 인구, 자원, 정치 등이 모두 천차만별이었으나, 각자의 약점은 극복하거나 최소화하고, 장점은 십분 발휘하여 중진국 함정을 극복하고 고소득 경제로 발돋움하였다.

2024년 8월 1일 세계은행에서는 중진국 함정 탈출 모범사례로 대한민국을 꼽았으며, 많은 개발도상국은 한국의 경제성장 과정을 벤치마킹해야 한다고 지적하였다.

동아시아

비록 21세기에 들어서 저출산, 고령화 문제를 겪고 있지만 지금 당장에 이 문제를 상쇄할 만큼 고도 성장기에 산업화를 이룬 것이 워낙 많아서 선진국의 지위를 명백히 유지하고 있는 국가들이다. 물론 당면한 문제를 외면해서는 절대 안 되지만 반대로 당장 개도국으로 추락할 것을 걱정할 정도는 아니라는 것이 중론이다.

대한민국

비록 한국은 수도권 과밀화, 저출산 문제 등 중대한 사회적 문제가 존재하지만, 이 이유로 인해서 선진국의 지위를 박탈당할 가능성은 사실상 없다. 저출산 등 인구 문제도 동남아시아, 러시아, 몽골, 중앙아시아, 파키스탄, 방글라데시, 중국 등지에서 이민자들을 받아들이는 방식으로 어느 정도 상쇄하고 있다.

대한민국은 3저 호황을 거쳐 중산층이 두텁게 형성되었다. 1987년 6월 항쟁, 그리고 노동자 대투쟁을 비롯한 혈투까지 불사한 끝에 노동자 계급에 지급되는 임금이나 복지가 개선되었다. 덕분에 가처분소득이 늘어나자 중산층 수준의 구매력을 지닌 사람까지 덩달아 생겼다. 그래서 확대된 내수시장은 경제성장에 상당히 기여했다.

중진국 함정 문서에서 나오는 멕시코와 다르게 수출로 벌어들인 수익의 일정 부분이 중산층과 저소득층에 분배되면서 선순환효과가 나타났다. 노태우 정부 말기인 1992년에 경제성장률이 6%까지 떨어지고 물가가 폭등하는 위험한 순간이 있었지만, 수출증가 덕분에 경상수지 흑자를 기록하며 성장하고 김영삼 정부 시기인 1996년 OECD 가입까지 이어지며 무난하게 선진국으로 진입할 것이라고 낙관한 시선이 팽배했다.

그러나 정경유착, 관치 경제와 외자 차입에 의존해 성장했던 구조가 외부충격에 의해 터진 1997년 외환위기로 인하여 중진국 함정을 극복하지 못하고 이대로 주저앉을지도 모른다는 위기감이 나돌았다. 하지만 IMF의 관리를 4년 만에 졸업한 것은 물론, 그 극복과정에서 경제구조가 체질개선을 하였다. 이후 기업들 중 일부는 세계적 경쟁력을 갖추게 되며 우여곡절 끝에 대한민국은 중진국 함정을 통과해 21세기 대한민국은 선진국 진입의 자격이 있다는 인정을 받게 되었다.

일례로, 1960년 기준 중간소득국가 101개 중에서, 2008년에 고소득 국가로 올라온 나라는 대한민국을 포함한 13개국2이며, 이들은 세계은행에서 공식적으로 중진국 함정을 극복한 사례로 인정되며, 라이벌인 일본과의 소득 격차 등 경제 격차를 좁혀나가면서 선진국으로 자리잡았다.3

2024년 8월 1일 세계은행에서는 중진국 함정 탈출 모범사례로 대한민국을 꼽았으며, 많은 개발도상국은 한국의 경제성장 과정을 벤치마킹해야 한다고 지적하였다. 이른바 "선진국 진입의 교과서, 중진국 함정 탈출의 슈퍼스타"로 한국을 꼽았다. 이와 함께 중진국 함정에 대해서도 "중진국 한국이 25년 만에 이뤄낸 성과4를 50년 만에 달성하는 것도 기적이라고 해도 지나치지 않은 상황"이라고 언급했다.

언론의 자극적인 과장

간단히 말하면 과거 고성장에 대한 향수와 성장지향적인 시각에서 비롯된 폐해이며, 언론에서는 명목소득기준 4만 달러는 되어야 선진국이라고 주장하며 좌우 성향 막론하고 중진국 함정 프레임에 빠져있는 모습을 보여주고 있다. 언론의 중진국 함정 보도는 1인당 GDP가 3만 달러를 돌파한 2010년대 후반 기준으로도, 2024년 한국의 1인당 GDP가 일본의 1인당 GDP를 추월한 이후에도 끊임없이 진행되고 있다. 이전에는 2만불의 함정 운운하던 것이 3만불의 함정으로 상향되었을 뿐, 전반적은 레퍼토리는 다른 점이 없다.

한국언론진흥재단의 KINDS 월별 뉴스 트렌드 검색 결과를 보면 김대중 정권 때는 언론의 포커스가 외환위기 회복에 맞춰졌기 때문에 중진국 함정 기사는 거의 없으며 노무현 정부 때는 대선 공약으로 7% 성장 공약이 지켜지지 못했으며 언론과의 관계도 나빴기 때문에 이때부터 중진국 함정 기사가 쏟아지기 시작한다.

정권 말기인 2007년 3월에는 중진국 함정 기사가 27건이나 되어 매일 1개씩 쏟아졌을 정도이다. 이명박 정부 역시 747 공약으로 지키지 못할 약속을 하고 노무현 정부와 비슷하게 정권 말인 2012년 11월 중진국 함정 기사가 39건으로 피크를 찍었다. 박근혜 정부 시기와 문재인 정부 시기에도 꾸준하게 중진국 함정 기사가 쏟아졌다. 윤석열 정부 이후에도 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 고물가, 고유가, 지나친 수도권 집중으로 인하여 중진국 함정에 빠질 것이라는 보도를 해대는 작태를 보인다. 언론들의 국제정세 인식이 현재 한국의 국제적 위치와 얼마나 괴리감이 큰지 보여주는 대목이다.

정치인의 지키지 못할 약속과 언론의 자극적인 보도도 문제지만 올바른 정보와 현실을 알려줘야 할 학계의 침묵에도 있다. 한국의 경제적 위상이 과거와 차이가 많이 나고 있음에도 불구하고 학계에서는 오히려 신 중간 소득함 정과 같은 기준은 물론, 심지어 무려 2021년에도 "선진도상국"이라는 용어에 '70%, 2%의 법칙'이라는 이론까지 신설하면서 중진국 함정을 설파하는 모습을 보이고 있으며, 2022년에도 매일경제에 "선진국 문턱의 함정"이라고 운운하는 기사가 나왔다.

당연하지만 '선진도상국' '선진국 문턱의 함정'이라는 용어는 물론, 70%, 2%의 법칙 자체가 여타 국제기관이나 해외 정부기관에서 사용되지 않는, 오직 한국 경제학계 내에서 임의적으로 만들어낸 기준이다. 선진도상국을 제시한 교수는 '선진국과 중진국의 중간'의 개념이랍시고 제시했는데, 애당초 이런 기준과 개념은 국제사회 어디에서도 보편적으로 통용되지 않는다.7 어떻게든 한국이 중진국 함정에 빠졌다는 의견을 관철시키려는 수법 그 이상, 그 이하도 아니다.

심지어는 어지간해서는 안 먹혀들 것을 아니까 이제는 코로나 팬데믹 이후의 저성장과 잠재성장률 하락을 근거로 한국이 '아시아의 병자'가 되었다는 주장까지 버젓이 제기하고 있으며, 1인당 GDP로도 모자라 3만 달러 선에서 정체되었다는 주장을 근거로 한국은 진정한 선진국이 아니라는 논조를 설파하는 모습을 보이고 있다. 여기에 골드만삭스의 2075년 GDP 순위 예측을 근거로 '반쪽짜리 선진국도 못된다.'8는 식의 주장까지 나오며 '한국이 이제 막 선진국 문턱에 들어섰는데 저성장의 나락으로 추락하면 중진국이 될 것'이라는 주장도 나왔다.

위의 기사들의 내용을 보면 대놓고 중진국 함정이라고 말하고 있지는 않지만, 맥락상으로나 뉘앙스상으로나 비슷한 부분이 많다. 과거처럼 노골적으로 중진국 함정을 설파하지는 않지만 교묘하게나마 중진국 함정을 설파하는 듯한 모습을 보여주고 있다. 여기에 엔화가 평가절하된 것을 감안하더라도, 2024년 한국의 1인당 GDP가 일본의 1인당 GDP를 추월했음에도 불구하고 1인당 GDP 4만 달러가 선진국 평가 기준이라는 언급까지 하는 등, 중진국 함정의 기준에 대해 인지부조화의 전형을 고스란히 보여주고 있다. 한국이 선진국 문턱이라는 주장대로라면 일본은 더 이상 선진국이 아니게 되는 괴악한 결론이 성립된다. 여기서 더 기겁할 만한 점은 한국은 진정한 선진국도 아닌 선진국 문턱이라면서 그 '선진국 문턱' 한국보다도 1인당 GDP가 낮은 일본은 아직도 한국보다 '월등한' 선진국으로 언급한다는 점이다.

위와 같은 사례들은 언론과 학계의 인식이 국제적 인식과 동떨어져 있음을 여실히 보여준다. 한국이 명백한 선진국으로서 국제사회에서 인정받음에도 본인들만의 임의 기준을 만들어 그 사실을 인정하지 않는다는 점에서 문화지체의 훌륭한 전형이라 할 수 있다. 이와 같은 맥락에서 선진국으로 인정받기 시작한지 30년11에 육박한 지금도 "한국은 '진정한' 선진국이 아니라 선진국 문턱에 불과하다."라는 구시대적 논리가 통용되고 있으며, '선진국형' '선진국 수준' '진정한 선진국'이라는 단어가 아직도 쓰인다. 또 1997년 한국이 IMF로부터 선진국으로 분류되기 시작한 것은 철저히 숨긴 채 2021년 UN으로부터 선진국으로 분류된 것을 한국이 사상 최초로 외국에서 선진국이 인정받기 시작한 지표라고 주장하면서 사실을 완전히 왜곡하기도 하며, 때문에 2010년대 후반까지만 해도 한국 국민 대다수가 한국이 외국에서는 엄연한 선진국으로 분류되고 있다는 명백한 사실을 깨닫지 못할 정도였다.

"2020년대 초반에 '눈 떠보니 선진국'이 되었다." "한국은 경제적 분야에서 선진국에 진입했으니 다른 분야에서도 선진국 수준에 진입해야 한다."는 등 교묘하게 이와 일맥상통하는 류의 주장을 하는 책들이 아직까지도 버젓이 출판되고 베스트셀러가 되는 게 현실이다. 이런 식의 구시대적 인식 때문에 한국 경제 수준에서 부작용 없는 낮은 성장률에 대한 인식 공유가 안되고 있고, 언론의 압박으로 조급증에 걸린 정부가 경기 부양 정책을 펼치면 각종 부작용이 발생한다. 여기에 선진국으로서 지속 가능한 성장에 대한 논의조차 마땅히 이루어지지 못하는 실정이다.

그나마 2024년 여름에 세계은행에서 한국이 중진국 함정을 탈출한 모범 사례 중 하나라고 언급하면서 중진국 함정 운운하는 빈도는 줄어들었다. 그러나 이 역시 이미 애저녁에 중진국 함정을 돌파한 사례로서 거론되어 왔다는 것을 생각하면 뒷북이 따로 없는데다 어디까지나 상대적으로 잦아들었을 뿐, 중진국 함정 프레임이 완전히 사라진 것은 아니다. 오히려 저성장을 언급하며 3만 불의 함정을 들먹이는 것은 물론이요, '선진국의 함정'이라는 신조어까지 만드는 등, 여전히 현재진행형이다.

경제 성장률

OECD 국가 중에 총요소생산성(TFP) 증가율에 있어 독보적이다. 중진국 노래를 불렀던 지난 10년간 지속 불가능한 생산요소 공급 증대를 통한 양적성장이 아니라 지속 가능한 생산성 향상을 통한 질적성장을 했다. 심지어 중국과 비교해도 높은 수준이다.

따라서 국제사회에서는 한국 언론과 한국 사회의 과대평가된 선진국 기준을 인정하지 않는다. 대표적인 케이스가 IMF로, 한국 내 중진국이라는 의견에 대해 반박하면서 한국은 중진국 함정에 속하지 않는다고 평가했다. IMF 기준으로 한국은 이미 2005년에 1인당 GDP가 16,000달러 대를 돌파하여 중진국 함정에서 탈출했으며, 2018년에는 1인당 GDP가 32,700달러 수준이다. 참고로 그리스의 1인당 GDP가 21,000달러 수준이고, 포르투갈이 24,000달러다. 세계은행 역시 한국이 중진국 함정에 전혀 빠지지 않았다고 선언했다.

세계 평균 성장률과 비교했을 때

보통 중진국 함정 프레임은 성장지향적인 시각에서 기반하여 위와 같은 그래프와 함께 '세계 평균 성장률에도 못 미치는 저조한 성장률로는 선진국을 따라잡지 못하며 중진국 함정에서 벗어날 수 없다' 는 식으로 논지를 전개하는 경우가 많다. 하지만 이것은 통계를 해석할 지력의 부족으로 정말 한국 성장률이 폭망한 것으로 착각하는 것이다.

특히 서구 선진국에서 100년이 걸린 산업화를 30년 만에 이루다 보니 성장률 10%를 찍던 고도성장 기억이 생생한 세대가 아직 사회 주요 포스트에 포진해 있어서 '고작' 2~3% 성장하고 있는 모습이 마치 나라가 망한 것처럼 보인다는 것이다. 또 저출산, 수도권 과밀화 문제, 산업의 고도화 문제, 고령화 사회로의 변화와 앞으로 짊어질지도 모를 막대한 통일 비용은 1인당 실질 소득 증가와 무관하게 경제 성장 지표를 과도하게 나쁘게 보게 하는 착시 효과를 부른다. 이 때문에 선진국은 멀었으니 분배 및 복지의 확대보다는 "다시 한 번 허리띠를 졸라매자”라는 소리가 나온다.

'세계 경제 성장률'은 선진국 뿐만 아니라 신흥국을 포함한 전체 평균이므로 선진국인 한국이 세계 평균 성장률 비슷하게 쫓아간 것만 해도 대단한 것이다. 실제 언론의 중진국 타령이 계속되던 지난 15년간 OECD 평균 성장률보다 낮게 성장한 적은 한번도 없다. OECD라고 하면 선진국 클럽이라 생각하겠지만 한국보다 소득이 훨씬 낮은 중진국인 멕시코, 튀르키예, 칠레, 체코, 폴란드 같은 동유럽 국가도 가입했는데 중진국 회원국들보다도 성장률이 낮지 않았던 것을 감안하면 여러모로 선방한 결과다.

다른 선진국들의 선례와 비교해도 한국의 성장률이 중진국 함정에 빠질 정도로 급락했다는 증거는 없다. 다만 앞서 언급했듯이 한국은 산업화를 한 세대 만에 압축하다보니 고도 성장의 기억이 어제처럼 생생한 것이 문제다. 서유럽, 북미, 호주, 뉴질랜드에서는 '끓는 물 속의 개구리 증후군' 처럼 오랜기간 서서히 성장률이 하락하고 자연스럽게 세대 교체가 되면서 저성장에 익숙한 현 세대는 2%만 성장해도 대만족이고 3%이상 성장하면 경기 과열을 우려한다.

미국이 2016년 12월에 금리 인상을 하는 이유가 경제성장률이 3.2%를 하고 물가상승률이 1.4%를 한 것이 연준의 중기경제성장목표를 초과했기 때문이다. 물가상승률은 미국 연준 목표치에도 다다르지 못했는데 성장률이 3%를 넘었다는 이유로 경기 과열이라며 통화 수축을 결정하는 것이다. 그나마 이 3% 성장은 3분기 연환산 성장률이다. 미국의 2016년 연간 성장률로 하면 한국 2.6%보다 낮은 1.8%밖에 안 된다.

한국 기성세대가 30년간 겪은 소득 변화 경험을 미국으로 치환하면 게티즈버그 전투 참전용사가 무덤에서 일어나 "우리 때는 10%씩 성장했는데 3% 성장이 뭐냐!"고 호통치는 격이다. 그리고 영국으로 치면 산업혁명 시대와 데이비드 캐머런이 내각을 구성한 시기까지가 되며, 독일과 일본과 비교하더라도 1890년대 후반과 2024년과 비슷하다. 메이지 유신 시기면 한국 기준 대한제국 시기이다.

경제성장을 국민 1인당 경제적 후생(1인당 소득의 증가)이라는 측면에서 바라보면 보다 명확해진다. 예를 들어 1970년에 한국의 연간 인구 증가율은 2.2%로 1인당 소득이 3% 증가하려면 성장률이 5.2%가 되어야 하지만 2015년 인구 증가율은 0.1%이므로 3.1%만 성장해도 1인당 소득은 3% 증가하므로 이론적으로 경제 성장률이 하락하더라도 동일 비율로 인구 증가율이 감소하면 1인당 소득 증가 측면에서는 변화가 없다. 인구 증가율이 감소하면 지표상 경제 성장률이 감소하는 것은 자연스럽기에 1인당 소득증가 측면에 집중할 필요가 있다.

다른 나라와 비교했을 때

베트남의 2009~2015년 평균 경제 성장률은 6%에 약간 못미치는 수준인데 같은 시기 인구 증가율 1.7%~1.5%을 제하면 1인당 소득 증가율은 4% 정도로 같은 시기 한국과 비교하면 1%p 차이에 불과하다. 베트남과 한국의 경제 발전 단계를 감안하면 매우 작은 차이다.

중진국이면 보통 8% ~ 10%씩 손쉽게 성장할 것이라고 생각하는 사람들이 많겠지만 세계은행 통계에 따르면 중국과 인도를 포함해서 전세계 인구의 75%(55억)를 차지하는 전체 중진국의 2015년 성장률은 3.5%에 불과하다. 게다가 코로나 팬데믹 이후로는 미국발 금리인상과 러시아-우크라이나 전쟁발 인플레이션 심화로 선진국은 물론, 개도국들도 성장률 하락하기 시작했으며, 2023년 기준 평균 성장률은 4%에 불과하다. 10% 성장은 커녕 높아봐야 5% ~ 6% 성장하는 것이 최대인 지경에 이르게 된 셈.

1990년대 초중반 선진국에 가까운 경제 수치를 기록하였으나, 1997년 외환 위기로 인하여 중진국 함정에 빠진 것과 같은 모양새가 되었다. 하지만 구조조정 이후 중진국 함정을 대체로 극복하였다고 여겨진다. 한국은 이미 2002년부터 엄연한 선진국에 진입17했다고 볼 여지가 있으며 선진국 입지를 굳힌 것은 최대한으로 늦게 잡아도 2009년 후반 ~ 2010년이다. 덤으로 한국이 중진국에 진입했다고 할 수 있는 시기는 1977년인데, 이를 보면 한국은 불과 25년 만에 중진국 함정을 돌파한 셈이다.

언론과 정부가 엄살을 부리는데도 이게 잘못되었다고 지적해야 하는 학계가 그저 수수방관했던 것이 문제였다. 지적은커녕, 도리어 선진도상국이나 70%, 2%의 법칙처럼 국제사회의 인식과 동떨어진 기준을 만들어 중진국 함정을 설파하며 맞장구를 쳐주는 모습들을 보여왔다. 여기에 선진국에 막연한 환상을 가진 국민들이 스스로 중진국 함정 프레임을 만들었다.

이는 한국인 대다수, 언론과 정부가 품은 고정관념을 아무런 비판없이 받아들인 게 모든 것의 원흉인데, 선진국의 의미를 정치적, 군사적으로 먼저 받아들이는, 즉 선진국 = 강대국인 과거 냉전시대의 세계관에서 아직 벗어나지 못한 것이 가장 큰 원인이며 막상 선진국에 대한 실제 정의와 그 방향성을 모르기 때문에 선진국에 대한 인식이 더욱 꼬이고 말았다. 선진국 문서에 적혀 있듯이 선진국은 고도로 경제가 발전된 나라를 뜻하지, 제도와 정책이 절묘하게 맞물리는 이상 사회가 아니다. 그런 유토피아는 적어도 인간이 지배하는 사회에서 역사상 존재한 적이 없다. 그렇게 보였던 국가들도 조금만 들여다보면 부조리한 부분이 많다. 한국이 현재 직면한 과제들을 외면해서는 안 되지만 무작정 타국을 숭상하는 것도 비합리적이다.

즉, 한국은 이미 선진국에 들어섰는데 정작 선진국이 아니라고 부정하는 셈이다. 무려 2020년대 초반에 '눈 떠보니 선진국' 드립이 나올 정도로 한국인들은 한국이 신흥 선진국이라고 부를 수도 없는 수준이 된 2010년대 중~후반까지도 한국이 선진국이 아니라고 자학하고 있었다. 그 결과, 1인당 GDP가 3만 달러를 돌파했음에도 여전히 "3만 달러의 함정", "3만 달러 박스권"과 같은 병폐적인 문구들이 남발되는 모습이 지속적으로 포착되고 있다. 선진국은 유토피아가 절대 아니며, 선진국 즉, Developed Country의 의미는 경제 개발이 완료된 나라를 말하는 것이다. 사람으로 치면 이미 성장이 끝나버린 성인이란 뜻이다. 20살 청년이 50살 중년이나 70살 노인 앞에 서면 나이가 어리니 마치 자신이 어린이가 된 것 같이 느껴지지만 분명히 법적으로는 그 역시도 19세를 지난 성인 즉, 어른이다.

참고로 일본도 과거 1인당 GDP $60,000 달성을 목표로 한 상태에서 일본만의 함정에 빠진 게 아니냐는 우려 섞인 목소리가 나온 적이 있었다.

당연히 이런 엄살이 절대 좋은 반응을 얻을 리 없는데, 국제적으로는 선진국의 의무를 의도적으로 회피하는 결정으로 여겨져 국제사회의 평판이 나빠지는 영향이 있으며, 국내로는 "아직 우리는 선진국이 아니니까 허리띠 졸라 매고 선진국으로 도약하자, 분배는 그 다음에"라는 경제성장기의 발전논리를 변화시키지 못하고 성장 위주의 경제 정책만 집행되고 복지는 죄악시하는 정서를 고착시키게 된다. 이와 관련해서 그리스, 베네수엘라 등의 국가들의 경제파탄을 퍼주기식 복지로 망했다는 식의 보도가 만연하기도 한다.

하지만 그리스 경제위기의 주된 원인은 빈약한 산업 구조와 심각한 부정부패, 전 국민이 탈세하는 도덕적 해이, 유로와의 연동으로 인한 통화 정책 불가능이지 복지는 부차적인 원인이다. 실제로 그리스의 복지 수준은 언론에 알려진 것에 비하면 좋은 편이 아니다. 또 한국은 OECD 국가 중 전체 GDP 대비 복지 지출 비율이 낮은 편에 속하기에 복지 탓에 경제가 무너지니 마니 할 단계도 아니다.

베네수엘라의 경제파탄도 마찬가지로 이쪽은 원유가 경제를 책임지는 전형적인 자원의 저주형 경제구조에 의한 것이기 때문에 한국에 비할 바가 못된다. 애당초 그리스와 베네수엘라는 한국과 경제 구조나 환경이 차이가 있음에도 이를 고려치 않고 막무가내로 갖다붙이는 풍조가 문제이며, 이를 복지탓으로 돌리는 것 또한 마찬가지다.

중진국 함정에 빠졌다는 주장이 잘 먹힌 까닭은 바로 한강의 기적이라는 초고속·초압축 성장 때문이다. 대한민국이 보여준 경제 개발 속도는 싱가포르, 보츠와나, 산유국 정도를 제외하면 비교할 만한 대상도 없고 역사상 다시는 없을 수준이었다.

영국, 미국, 프랑스를 비롯한 선발 자본주의 국가, 독일과 일본을 비롯한 후발 주자들도 100년 이상을 투자한 끝에 지금의 자리24에 올라왔다. 그러나 대한민국은 일제강점기와 6.25 전쟁으로 말 그대로 사람 빼고는 아무것도 없는 상태에서 불과 40~50여년 만에 주류 선진국 진입을 이루었다. 2020년대 기준으로 중-노년층인 사람들은 역사상 다시는 없을 경제 성장을 몸으로 겪다 갑자기 저성장 시대를 맞이한 바람에 중진국 함정에 빠져서 그렇다고 한 것이다.

중진국 함정과는 별개로 잠재적인 리스크는 마냥 간과할 수는 없다. 대부분 국가들과 마찬가지로 근본적으로 내수보다는 수출을 우선시하여 저금리 기조를 유지하고 있는데다 변동성이 잦은 탓에 원화 가치가 지속적으로 저평가되어 있는 측면이 있다. 원화가치 하락이 수출에 미치는 영향이 약해지는 반면 오히려 수입물가 상승으로 내수가 축소되어지는데다 출산율도 감소하여 장기적인 성장 동력의 악화는 우려되는 점이다. 여기에 장기적으로 국제시장의 변동으로 인한 무역향방의 악화나 산업경쟁력의 악영향도 무시하기는 힘들다. 물론, 이것이 언론에서 떠드는 것처럼 중진국이나 개도국으로 다시 떨어짐을 의미하는 것은 아니다.

일본

일본은 1980년대 거품경제가 꺼지고 잃어버린 30년이라는 유례 없는 정체기에 빠지면서 선진국 이탈에 대한 위협이 일본 사회 내에 상존해있다. 경제 규모로 치면 2010년에 중국, 2024년에 독일에 추월당했고 인도와도 격차가 많이 좁혀졌으며, 엔화가 평가 절하된 것을 감안해도, 1인당 GDP 측면에서는 2024년에 불과 80년전 식민지로서 핍박했던 한국과 대만은 물론, 동구권 국가인 슬로베니아에게 1인당 GDP가 밀리는 모습을 보였다.

하지만 노벨상 수상자는 아시아 1위로 기초과학에 대한 수준이 높고, 일본 애니메이션 등 소프트 파워가 강한 국가이다. 경제 구조도 자동차 산업, 철강 산업, 석유화학 산업, 광학 설비, 철도 산업, 기계 산업 등 중화학 공업도 발달했고, 소재, 장비, 산업장비63, 금융 산업 등이 발달했다. 궁극적으로 엔화의 신뢰도가 높으며, 달러, 유로, 파운드와 같이 국제 금융 시장에서 중요한 역할을 한다. 그래서 일본의 부채는 어느 정도 감당이 가능하다.

국민들의 교육수준은 여전히 높은 편65이고, 산업 측면에서도, 과거 IT, 정보통신 등 신산업에 대응하지 못한 것을 교훈을 삼아서 4차산업인 Ai, 빅데이터, 전기차 등 산업을 재편한다면 예전 1980년대 처럼 미국의 전체 GDP의 70~80%까지 추격하는 것은 불가능 하더라도 진짜로 선진국에서 개도국으로 처지는 절망적인 상황까지 갈 가능성은 적어보인다. 사실 잃어버린 30년도 30년씩이나 선진국 상태로 정체했다라는 점에서 다른 선진국이 몇 가지 점들은 배워야 할 점이 있다고 논의가 될 정도이다.

대만

대만은 반도체 파운더리 산업과 IT 기계 하청 제조업을 주력 산업으로 효과적으로 키우면서 1인당 GDP 34000불 수준까지 올려왔으며 근 20년 동안 한국에게 쭉 밀려왔고 과거 식민 지배국이었던 일본과 상당한 격차로 뒤처져 있었으나 2024년 기준으로는 일본을 근소하게 추월하였다.

물론 반도체, 전자 산업을 제외하고도 대만보다 산업을 훨씬 다양화 시킨 한국과 일본과 달리 대만은 TSMC에 심각하게 의존하는 경향이 강해서 TSMC가 휘청이게 되면 다시 한국, 일본에 밀릴 가능성이 높아 보인다. 물론 TSMC만 있는 거는 아니지만 한국, 일본과 달리 BtoC의 비중이 매우 낮고, 규모의 경제를 구성하기 쉽지 않다는 문제점을 안고 있다.

그래도 대만 역시 높은 교육열과 함께 산업 자체는 선진국형으로 갖추는데 성공했으며, 화교 자본의 집결지라는 특성과 저물가로 인해 1인당 금 보유량과 자산 보유량은 높다. 사실 인구 수가 적고 중국의 압박으로 인해 한국과 일본에 비해 중화학 공업이 약하다고는 하지만 국립고궁박물원 등으로 이루어진 관광업, 금융, IT 제조업, 문화 산업, 오토바이, 석유화학, 철강, 조선, 자전거 부품 등 다른 산업도 골고루 발달한 편이라서 개도국으로 처질 위험은 적어 보인다.

남유럽

관광과 서비스업에 의존하는 경향이 있다고 알려진 남유럽 국가들의 경우 한때는 PIGS 국가로 2000년대 후반부터 2010년대 중반까지 경제난이 매우 심각했으나, 그래도 어느 정도 극복하고 여전히 한국처럼 선진국의 지위를 상실하지 않고 유지하고 있는 중이다. 그리고 2024년 현재 서/북유럽 국가들과 비교했을때 상대적으로 높은 성장률을 보이는 지역이다.

흔히 동유럽 국가와 비교되곤 하지만, 아래 각국의 사정에서 보듯이 남유럽이 요즘 아무리 부진했다곤 해도 동유럽과의 차이는 확연하다. 동유럽 국가들은 선진국 후발주자 혹은 예비 후보에 있기는 하지만 확장력은 커녕 유지력도 불안정해서 남유럽이나 동아시아 선진국들과 비교를 해봐도 사회적 인구 감소가 원체 심각해 오히려 다른 개도국에게 추월당할 위험이 더 크면 컸지, 선진국에 안착할 가능성이 요원해 보인다. 이들과 비교하면 남유럽 4개국은 여전히 건재해서 선진국 이탈 가능성은 역시 시기상조로 보인다.

이탈리아

이탈리아는 제국주의의 대열에 막차를 타며 열강 말석에 합류하는데 이미 성공한 상태였으며, 근대 시절부터는 영국, 프랑스, 독일처럼 이미 선진국이었기 때문에 중진국의 함정을 극복하고 선진국으로 합류한 스페인, 포르투갈, 그리스의 사례와 비교하면 이탈리아의 근대사의 궤적 자체가 이들과는 완전히 달랐다.

산업으로는 관광업 외에도 항공 산업69, 자동차 산업, 제약 산업, 핀칸티에리 등 조선업, 에니 등 석유 화학 산업, 기계 산업, 명품 산업, 금융업, 문화 산업들이 발달해있고, 남북 문제가 심각하다고는 하지만 수도권 과밀화가 낮은 국가이다. 그리고 이탈리아가 과거보다 약해졌다고 하지만 그래도 EU를 주도하는 국가이다.

이렇게 이탈리아는 인구 규모와 경제력이 크고 나름 자체적인 기술력을 보유하고 있으며 제조업이 국가 경제에 차지하는 비중이 높은 편이다. 제조업과 서비스업이 나름 균형있게 발전하고 다양한 공산품을 수출하는 선진국형 경제를 지니고 있으며, 초저출산 문제도 주변국으로부터 이민을 받아들이면서 국가를 유지하고 있다. 당장 동유럽과 북아프리카 국가들과 라틴아메리카에서 이민자들이 이탈리아로 유입되고 있다.

스페인

스페인은 유럽과 스페인어권 라틴아메리카를 연결하는 국가로 미국과 같이 중남미에서 강한 영향력을 행사한다.