로마 제국

| 기원전 27년~1453년 서로마 제국 395년~476년 동로마 제국 395년~1453년 |

||

| 성립 이전 | 최종 분할 | |

| 로마 공화국 | 서로마 제국 | |

| 동로마 제국 | ||

| 초기 국호 | 로마 원로원과 시민들 Senatus Populusque Romanus |

|

| 수도 | 로마(기원전 27년~476년) 콘스탄티노폴리스(330년~1204년) 니케아(1204년~1261년) 콘스탄티노폴리스(1261년~1453년) |

|

| 언어 | 라틴어(서방 공용어/ 610년 이전 국어) 그리스어 (동방 공용어/610년 이후 국어) 기타 지방 언어 |

|

| 주요 황제 | 아우구스투스 (기원전 27년~14년) 티베리우스 (14년~37년) 클라우디우스 1세 (41년~54년) 베스파시아누스 (69년~79년) 도미티아누스 (81년~96년) 트라야누스 (98년~117년) 하드리아누스 (117년~138년) 안토니누스 피우스 (138년~161년) 마르쿠스 아우렐리우스 (161년~180년) 셉티미우스 세베루스 (193년~211년) 아우렐리아누스 (270년~275년) 디오클레티아누스 (284년~305년) 콘스탄티누스 1세 (306년~337년) 테오도시우스 1세 (379년~395년) 테오도시우스 2세 (408년~450년) 마요리아누스 (457년~461년) 로물루스 아우구스투스 (475년~476년) 아나스타시우스 1세 (491년~518년) 유스티니아누스 1세 (527년~565년) 이라클리오스 (610년~641년) 레온 3세 (717년~741년) 레온 6세 (886년~912년) 로마노스 1세 (920년~944년) 니키포로스 2세 (963년~969년) 요안니스 1세 (969년~976년) 바실리오스 2세 (976년~1025년) 알렉시오스 1세 (1081년~1118년) 요안니스 2세 (1118년~1143년) 마누일 1세 (1143년~1180년) 테오도로스 1세 (1205년~1221년) 요안니스 3세 (1221년~1254년) 미하일 8세 (1261년~1282년) 안드로니코스 2세 (1282년~1328년) 안드로니코스 3세 (1328년~1341년) 콘스탄티노스 11세 (1449년~1453년) |

|

| 정치 체제 | 원수정 → 절대군주제 | |

| 국교 | 고대 로마 다신교 (380년 이전) 니케아파 기독교 (380년 이후) |

|

| 면적 | 2,750,000km² (기원전 25년) 5,000,000km² (117년) 4,400,000km² (390년) |

|

| 인구 | 56,800,000명 (기원전 25년) | |

| 현재 국가 | 이탈리아 산마리노 바티칸 스위스 리히텐슈타인 오스트리아 독일 벨기에 네덜란드 룩셈부르크 모나코 프랑스 영국 안도라 스페인 포르투갈 헝가리 세르비아 몬테네그로 코소보 크로아티아 슬로베니아 슬로바키아 북마케도니아 보스니아 헤르체고비나 알바니아 그리스 불가리아 루마니아 몰도바 우크라이나 러시아 튀르키예 조지아 아르메니아 아제르바이잔 이란 이라크 시리아 레바논 요르단 이스라엘 팔레스타인 사우디아라비아 이집트 리비아 튀니지 알제리 모로코 몰타 키프로스 |

|

| 언어별 명칭 | ||

| 라틴어 | Imperium Romanum | |

| 고전 그리스어 | Βασιλεία Ῥωμαίων | |

| 중세 그리스어 | Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων | |

정말 어리석고 게으른 사람이 아니라면, 로마가 어떻게 그리고 어떠한 방법으로 53년만에 전세계를 장악했는지 알고 싶어할 것이다. 이와 같은 일은 이전에 없었다. 이것 이외에 더 중요하다고 할 수 있는 주제가 어디 있으며, 누가 다른 주제를 연구할 수 있겠는가?

고대 그리스 역사학자 폴리비오스, <역사> 중

고대사는 모두 로마사로 흘러들어 간다고 할 수 있습니다. 많은 개울이 호수로 흘러들어 가듯이, 그리고 근대사는 다시금 로마사에서 흘러나옵니다. 로마가 존재하지 않았더라면 역사는 무의미한 것이라고 저는 과감히 주장합니다.

1854년 바이에른 국왕 막시밀리안 2세의 사학 강의 중

로마 제국은 로마 공화국 이후로 등장한 기원전 27년부터 1453년까지 이어진 고대 로마의 제정 체제, 혹은 왕정, 공화정, 제정을 모두 포함한 고대 로마 전체 역사를 말한다.

로마의 임페리움은 지중해 전반에 걸쳤으며, 지중해 세계를 빠르게 정복하며 당대에도 강대한 제국으로서 로망스어군, 로마자, 키릴 문자, 로마법 대전 등등 유럽 문화와 사회 체제에 광대한 영향을 준 국가로 평가된다. 근동과 이슬람 문화권 역시 로마의 문화를 통해 많은 영향을 받았다. 그렇기에 고대 그리스와 함께 유럽 문명의 기초를 닦았다고 여겨지며, 현대까지도 그 영향력이 이어지고 있다.

유럽에 끼친 영향

유럽 문화권에서 '황제'라는 칭호는 그 Imperium(통치권)이 로마의 것을 계승했다는 최소한의 족보가 있어야 했다. 따라서 유럽 그리스도교 문화권에서 황제를 칭했던 모든 나라들은 로마의 Imperium을 평화롭게 계승한 것이든 신성 로마처럼 교황이 날조라도 하거나 오스만처럼 로마를 멸망시켜 뺏은 것이든 러시아처럼 결혼이라도 하든 간에 어떻게든 인정 받아야 황제 칭호를 쓸 수 있었다.

그 강대했던 대영제국조차 로마 Imperium을 계승하거나 뺏었다 할 건덕지가 없어서 유럽 세계 바깥 인도 제국의 황위(즉, 무굴 제국 황제의 후임자)를 겸하는 수준이었다.

명칭

용어 혼란이 있는데, 오늘날 '로마 제국'Roman Empire로 번역되는 Imperium Romanum(로마의 통치권)은 원래는 고대의 왕정 시절부터 후기 중세인 1453년까지 2,206년을 존속한 로마國 전체를 가리키는 용어이다. 그러나 Imperium의 번역인 Empire(제국)가 오늘날에는 '황제가 다스리는 국가'로 의미가 바뀌었기에, 좁은 의미에서는 기원전 27년 옥타비아누스에 의해 기존 공화정이 사실상 폐지된 후의 로마만을 말한다. 끝으로 잡는 시점 또한 엄밀하게는 1453년까지로 보는 게 맞지만, 관습적으로는 476년 서로마의 멸망 이전까지로 보고 그리스와 아나톨리아 위주의 동방만 남은 뒤는 비잔티움이나 동로마로 따로 분류하는 시각이 통상적이다. 단 최근에는 변화된 독자적 성격보다도 고대와의 연속성에 주목하는 시각이 늘어나면서 1453년으로 보는 의견에도 무게가 실리고 있다.

이러한 로마의 강력한 영향력이 드러나는 단어로, 흔히 영어 ecumenical과 한국어 '보편적인'으로 번역되는 그리스어 oikoumenikos(명사형: oikoumenē)가 있다. '거주지'를 어원으로 하는 이 단어는 본래 그리스인들이 오랑캐Barbaroi와 구분되는 의미에서의 '문명인 거주 구역'을, 곧 '그리스어권'을 일컫는 말이었고, 때로는 그냥 '온 세상'을 의미하기도 하는 복합적인 뉘앙스의 단어였다. 즉 '문명 세계' 혹은 '세계'라는 상반된 두 의미를 모두 담고 있는 단어였고, 그런 의미에서 oikoumenikos, 곧 ecumenical의 의미는 전통시대 중화권의 화이론(華夷論)적인 천하 개념에 가까웠다.

그런데 로마가 지중해 세계 전체로 임페리움을 확장하면서, oikoumenē의 의미에 '로마 제국'이 추가되어버렸다. 그래서 제정 초기에 저술된 루가 복음서 2장 1절에서는 oikoumenē를 '로마 제국'의 동의어로 사용하고, 흔히 '보편' 공의회 내지는 '세계' 공의회라 번역되는 oikoumenikos 공의회란, 고대에는 '로마 제국' 공의회를 의미했다. 즉 로마 제국이 곧 oikoumenē(보편)인 것이었다. 물론 로마의 이 oikoumenikos 개념은 마치 현대의 미국마냥 모든 문화권의 다양성을 이념적으로는 동등하게 취급한다는 의미는 결코 아니었고, 화이론적인 천하 개념에 더 가까운 의미였지만, 아무튼 이 로마식 천하(oikoumenē) 개념은 이후의 유럽인들에게 강렬한 인상을 남겼다.

로마 제국

지중해를 중심으로 유럽, 북아프리카, 서아시아 등지를 다스린 보편 제국이다.

로마 제국은 기원전 27년 아우구스투스가 사실상 공화정을 폐지하면서 등장하였고, 이후 3세기의 군인 황제 시기까지는 여러 속주들을 통합한 형태의 원수정이었으며 이탈리아 반도의 로마를 유일한 수도로 두고 있었다. 그러나 군인 황제 시기에 이르자, 여러 장군들이 황제를 자칭함에 따라 로마 제국은 밀라노와 라벤나 등지에 수도를 둔 서로마 제국과 니코메디아와 안티오크, 콘스탄티노플 등에 수도를 둔 동로마 제국으로 나뉘었다. 로마는 476년까지 서로마와 동로마의 공식 수도였으나, 오도아케르가 서로마 제국의 마지막 황제인 로물루스 아우구스투스를 퇴위시키고 야만족들이 이탈리아 반도에 자치 왕국들을 세우자 콘스탄티노플이 로마 제국의 유일한 수도로 남게 되었다. 서로마 제국이 게르만족에게 망한 이후, 동쪽의 동로마 제국은 점차 그리스화되기 시작하였으며 이를 기점으로 고대 로마가 끝나고 중세가 시작된 것으로 본다.

로마 제국의 전신은 기원전 6세기경 왕정을 몰아내고 세워진 로마 공화정이었다. 그러나 로마의 공화정은 여러 차례의 내전과 전쟁을 거치며 불안정해졌고, 기원전 1세기에는 뛰어난 장군인 율리우스 카이사르가 등장하면서 거의 명맥이 끊겼다. 카이사르는 독재관으로 취임하여 1인 독재 구조를 굳혀나갔으나, 기원전 44년 즈음에 공화파에 의해 살해당했다. 카이사르 사후에는 그의 양자인 아우구스투스가 안토니우스와 클레오파트라를 상대로 한 악티움 해전에서 기원전 31년에 승리하였으며, 얼마 지나지 않아서는 이집트의 프톨레마이오스 왕조를 정복하는 데에 성공했다. 이후 로마의 원로원은 기원전 27년에 아우구스투스에게 '프린켑스', 즉 로마의 제1시민이라는 칭호를 수여하였고, 아우구스투스는 사실상의 황제로 즉위하여 군림하였다.

아우구스투스 이후 약 200여 년 동안 로마 제국은 기나긴 평화를 맞았다. 이를 팍스 로마나라고 칭한다. 로마 제국은 트라야누스 황제 시기에 최대 판도를 이룩하였으며, 전 지중해 세계를 통합하면서 선진 문명을 유럽 각지에 전파하였다. 허나 이러한 번영기도 점차 끝났고, 제국은 콤모두스 황제 시기부터 불안정해지기 시작하더니 3세기에는 군인들이 서로 황제를 칭하고 각지에서 갈리아 제국과 팔미라 제국 등이 로마에 반기를 들며 완전한 혼란기로 들어섰다. 이후 아우렐리아누스 황제가 제국의 재통일에 성공하였으며, 후임 디오클레티아누스 황제는 제국을 더 효과적으로 통치하기 위하여 전제정과 사두 정치를 실시하였다. 콘스탄티누스 1세 치세에는 밀라노 칙령을 반포하면서 기독교가 빠르게 세를 불렸고, 비잔티움 지역에 콘스탄티노폴리스를 건설한 후 그곳으로 천도하였으며, 테오도시우스 1세 치세에는 기독교가 제국의 국교로 지정되기도 하였다. 그러나 395년 테오도우스 1세 사후에 제국의 구획은 동방 황제가 다스리는 동로마 제국(동방 제국)과 서방 황제가 다스리는 서로마 제국(서방 제국)으로 분할되었으며, 얼마 지나지 않아 북방의 야만족들이 대거 훈족을 피해 제국의 서방 국경 내부로 도망쳐 들어오면서 서방 제국이 급격히 불안정해지기 시작하였다. 결국 게르만족 출신의 오도아케르가 서방 황제 로물루스 아우구스툴루스를 폐위시켰고, 당시 동방 황제였던 제논은 480년에 공식적으로 서방 황제직을 폐지했다. 그럼에도 불구하고 서유럽의 지배자들은 종종 정통성과 권위를 빌리기 위하여 서로마 제국의 후계자를 자칭하는 경우가 잦았는데, 가장 대표적인 예가 신성 로마 제국이었다. 서방 제국이 사라진 이후에도 동방 제국은 약 1,000여 년간 지속하며 번성하였는데, 전성기에는 서방 고토 상당수를 회복하며 힘을 과시하기도 했다. 그러나 동방 제국도 시간이 흐르자 쇠퇴하였고, 1453년에 오스만 제국의 메흐메트 2세가 콘스탄티노플을 점령하며 로마 제국이 완전히 멸망하고 말았다.

로마 제국이 워낙 방대한 영토를 지배했으며 오랫동안 번성했기에, 로마의 문화는 유럽과 아프리카, 중동 각지에 퍼지며 후대에 지대한 영향을 끼쳤다. 언어, 종교, 예술, 건축, 철학, 법 등 거의 모든 분야에서 로마의 입김이 미쳤으며, 특히 로마에서 사용되던 라틴어는 로망스어로 분화되며 유럽 거의 대부분의 권역에서 사용되게 되었다. 한편 제국의 국교로 채택한 기독교는 로마 가톨릭과 동방정교 등으로 나누어지며 전세계로 퍼져나갔고, 현재 세계 제1의 종교 지위를 차지할 정도로 그 영향력이 크다. 로마의 건축도 오랫동안 영향을 주었는데, 로마네스크 양식, 르네상스 양식, 신고전주의 양식 등이 로마의 영향을 받았으며 심지어 이슬람 건축 양식도 로마의 영향을 크게 받았다. 또한 로마의 체계적인 법률은 후대에까지 널리 이어지며 나폴레옹 법전, 미국 헌법 등에 계승되었으며 전세계 민주주의의 근간을 이루며 널리 사용되었다.

로마 제국, 역사

오늘날 우리가 제정 또는 프린키파투스라고 부르는, 아우구스투스(이르게는 카이사르) 이후의 고대 로마를 '로마 제국'이라 부른다. 이는 동시대, 후대 로마인 사가들의 생각도 비슷했는데, 수에토니우스, 타키투스는 가이우스 율리우스 카이사르가 종신 독재관에 스스로 취임하고 임페라토르라는 칭호를 사용한 년도부터를 공화정 체제의 종식, 실질적 제정의 시작으로 봤다. 2세기 후반 ~ 3세기 초의 로마 원로원 의원이자 역사가인 디오 카시우스 역시 이런 로마인의 시각을 적으면서, 카이사르가 원로원을 힘을 제압했을 때부터 우리가 왕이라고 부를 수 없지만, 군주와 같은 1인(황제)이 등장했다는 것을 적고 있다. 다만, 디오는 오늘날 로마사 연구자, 근대 이후 시각처럼 우리가 로마 제국이라고 부르는, 제정(프린키파투스)의 시작을 옥타비아누스가 마르쿠스 안토니우스를 이기고 숙적인 그를 엘리트 독재자로 매도하고, 로마의 내전을 막은 것을 내세워 스스로 막강한 권력을 쥔 다음 아우구스투스라는 칭호를 받아 사용했을 때부터 시작됐고, 그 완성은 아우구스투스가 자신의 아들 티베리우스에게 모든 것을 물려주고 이후 그의 두 혈육(칼리굴라, 클라우디우스)가 그 자리를 계승했을 때부터였다고 명확히 기술하고 있다. 이는 디오의 동료이며 친구인 마리우스 막시무스도 비슷했는데, 그의 저서는 온전히 남아 있지 않아 간접적으로 추론이 가능하다.

하지만 로마 제정 시대를 카이사르가, 혹은 아우구스투스가 개막시켰는지 여부와 상관없이, 모든 로마인들은 자신들의 나라를 '로마 제국'이라고 부르지 않았다. 이는 우리가 프린키파투스로 부르는, '아우구스투스~카리누스' 시대까지의 로마 황제도 디오클레티아누스 이후 도미나투스(전제정) 아래에서도 로마 중앙 정부와 로마 원로원이 결합된 형태를 유지한 로마의 정식 국호는 여전히 S.P.Q.R.,즉 공화국이었다. 심지어 중세의 로마 제국을 부르는, 동로마 시대에도 공화국의 흔적이 있었다.

그 전 공화정 시대의 로마 또한 '로마 제국'이라 하는 경우도 있는데 '공화정인데 웬 제국?'이라 생각할 수 있지만 사전적 의미로 '제국'은 '황제국'과 '다른 민족을 통치·통제하는 정치체계'라는 두 가지 의미를 함께 가지고 있다.

비슷한 경우로 분명한 공화정이었던 고대 아테네의 전성기 역시 '아테네 제국'이라 불리기도 한다.

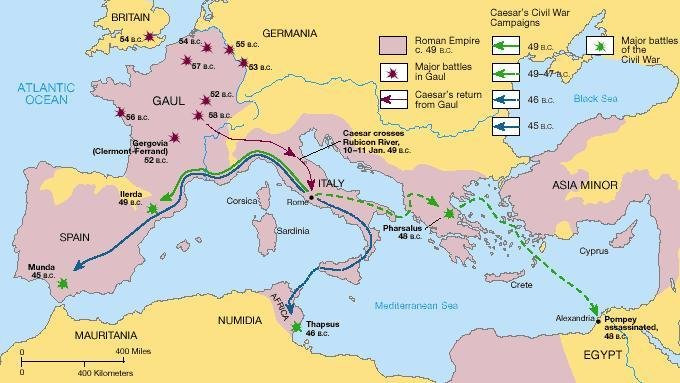

카이사르 내전

제1차 삼두정치의 붕괴

BC 56년 루카 회담에 따라 BC 55년 집정관으로 폼페이우스와 크라수스가 나란히 선출되고 이듬해 전직 집정관 신분으로 폼페이우스는 히스파니아로, 크라수스는 시리아로 각각 원하는 속주의 총독이 되었다. 그러나 제1차 삼두정치 일원 중 스파르타쿠스 반란의 진압 이외에는 별다른 군사적 업적이 없던 크라수스가 동방의 파르티아 원정을 야심차게 추진하였으나 BC 53년 카르하이 전투에서 참패를 당하고 사망하는 일이 벌어졌다. 이렇게 하여 제1차 삼두정치의 한 축이 무너져버렸고 더욱이 카이사르와 폼페이우스를 연결해주던 카이사르의 딸이자 폼페이우스의 아내인 율리아가 이미 전년도에 병사한 상태였기 때문에 폼페이우스와 카이사르의 결혼동맹도 깨져 있었다.

비록 폼페이우스는 자신의 퇴역병사에 대한 토지지급을 승인하지 않은 원로원에 대한 반감으로 카이사르의 제1차 삼두정치에 참여하기는 했지만 기본적으로 술라의 원로원 중심 통치체제를 옹호하는 벌족파이고 갈리아 전쟁을 통해 얻은 카이사르의 군사적 명성을 시기하고 있었다. 집정관 임기 종료 후 폼페이우스는 히스파니아의 속주 총독으로 임명받았으면서도 부임지로 가지 않고 로마에 머물며 부관을 통해 대리통치를 하고 있었고 그 사이 원로원 보수파에 설득당해 점차 카이사르를 견제하기 시작하였다. 이렇게 하여 제1차 삼두정치는 붕괴되었고 카이사르와 폼페이우스가 마침내 충돌하게 된다.

내전의 전개

로마 진군

갈리아 전쟁 동안 카이사르는 계속된 승전보로 로마 시민들 사이의 인기가 매우 높아졌지만 제1차 삼두정치를 이용하여 로마 원로원의 통제를 벗어나 있었기 때문에 원로원 의원들에게는 위험인물로 취급되고 있었다. BC 50년에 카이사르의 속주 총독 임기가 만료되자 로마 원로원은 카이사르에게 군대를 해산하고 로마로 돌아오라는 결의안을 통과시켰다. 그러나 카이사르로서는 만약 자신이 군사 지휘권을 내어놓고 로마로 돌아온다면 차기 집정관에 선출되기 전까지 아무런 공직을 갖지 않은 채 무방비로 적들을 상대해야한다는 의미였기 때문에 그대로 받아들일 수는 없었다. 더욱이 폼페이우스는 원로원의 지원을 받아 이미 이탈리아 반도에 있는 모든 군대 지휘권을 장악한 상태였기 때문에 카이사르는 중재안으로 BC 49년 1월 1일 폼페이우스와 동시에 지휘권을 내놓는 안을 원로원에 전달하였으나 원로원은 이를 거부하고 카이사르에게 지휘권을 내놓지 않으면 로마의 적으로 선포하겠다는 "원로원 최종권고"를 내렸다.

평화적인 해결책이 사라지자 카이사르는 주저없이 군대를 이끌고 로마로 진군하였다. 카이사르는 신속성을 위해 갈리아 군대 중 이탈리아에 가장 가까이 주둔 중이던 제13군단만 이끌고 BC 49년 1월 10일 그 유명한 “주사위는 던져졌다(Alea Iacta Est / Alea Jacta Est)”라는 말과 함께 국경인 루비콘강을 건넜다. 당시는 아직 군사행동에 적합하지 않은 겨울이었기 때문에 로마 원로원은 카이사르가 북이탈리아에서 숙영지를 편성하고 겨울을 보낼 것을 생각했지만 카이사르는 이러한 로마 원로원의 예상을 깨고 신속하게 남하했다. 이와 함께 로마 안에서 호민관의 지위로 카이사르를 돕던 마르쿠스 안토니우스와 가이우스 스크리보니우스 쿠리오가 원로원 최종권고 이후 로마를 탈출해 카이사르와 합류하자 카이사르는 이 둘에게 각각 군사를 나누어 주어 안토니우스에게는 아펜니노 산맥을 넘어 아레초를 공격하도록 했고 쿠리오에게는 아드리아 해를 따라 페사로, 파노, 안코나를 공격하게 했다.

갑작스럽게 카이사르가 진군하고 북이탈리아 여러 도시들이 카이사르에게 호응하여 쉽게 항복하자 놀란 로마 원로원과 폼페이우스는 황급히 로마를 버리고 도망쳤다. 카이사르는 남하 중에도 지속적으로 폼페이우스에게 회담을 제의했으나 모두 거절당했다. 아직 휘하에 제13군단 밖에 거느리지 못한 카이사르와는 달리 숫적으로 폼페이우스가 훨씬 우세함에도 허를 찔린 폼페이우스로서는 군대를 정비할 시간이 필요했기에 브린디시에서 카이사르의 포위망을 뚫고 그리스로 달아났다. 카이사르는 이탈리아 본토에서 내전을 해결하고 싶었으나 이제 내전의 장기화는 피할 수 없게 되었다.

히스파니아 정벌

카이사르는 폼페이우스가 그리스로 떠난 뒤 3월 25일 베네벤토와 3월 26일 카푸아에 입성하여 남이탈리아 평정을 마무리하고 4월 1일 수도인 로마에 입성했다. 당시 집정관이었던 대 가이우스 클라우디우스 마르켈루스와 루키우스 코르넬리우스 렌툴루스 크루스가 모두 폼페이우스를 따라갔기 때문에 로마에는 최고 통치자가 없는 상황이었다. 이에 카이사르는 마르쿠스 아이밀리우스 레피두스를 법무관으로 선출시켜 수도 로마의 통치를 맡기고 카이사르 자신은 뒤쫓아 온 3개 군단과 합류하여 4월 7일 히스파니아로 떠났다. 당시 폼페이우스의 세력은 히스파니아, 북아프리카, 동방 속주에 걸쳐 퍼져 있었기 때문에 카이사르는 그 전에 배후의 안전을 먼저 확보할 생각이었던 것이다. 그리고 혹시 모르는 폼페이우스의 공격을 대비하기 위해 호민관 자격의 마르쿠스 안토니우스에게 군권을 맡기고 그의 동생 가이우스 안토니우스와 푸블리우스 코르넬리우스 돌라벨라에게 전함 40척을 이끌고 이탈리아와 그리스 사이의 아드리아 해를 방어하도록 하였다.

히스파니아로 출발한 카이사르는 엄청난 속도로 행군하여 4월 17일 폼페이우스의 부하들이 지휘하는 군대가 있는 마실리아(현재의 마르세유)에 도착했고 그곳에서 갈리아의 나머지 군단과 합류하는 한편 로마 점령 후 확보한 막대한 국고를 이용하여 군함 12척을 건조하도록 하였다. 그리고 1달 정도 마실리아를 공격하던 카이사르는 마실리아의 저항이 만만치 않자 가이우스 트레보니우스에게 3개 군단을 맡기고 데키무스 브루투스에게 새로 건조된 군함들을 맡겨 각각 지상과 해상에서 마실리아를 공격하도록 한 후 자신은 나머지 6개 군단, 보병 27,000명과 기병 3,000기를 이끌고 피레네 산맥을 넘어 6월 22일 바르셀로나에서 서쪽으로 130km 떨어진 일레르다에 도착했다. 당시 일레르다에는 히스파니아의 두 속주 총독인 폼페이우스를 대신하여 루키우스 아프라니우스와 마르쿠스 페트레이우스가 부총독으로 부임해 있었고 5개 군단과 현지 병력 48,000명을 포함한 총 78,000명의 병력을 보유하고 있었다.(일레르다 전투]) 카이사르는 세그레 강에서 급작스런 홍수를 만나 보급선이 차단당하면서 고전하였으나 작은 배를 연결한 다리를 이용하여 세그레 강을 건너면서 고립상태에서 벗어났다.

이후 카이사르는 일레르다 바로 아래쪽에 흐르는 슈리스 강의 물줄기를 일부 바꾸어 자기 진영으로 흐르도록 만들어 이번에는 폼페이우스 군의 보급선을 차단하였다. 이로 인한 식량 부족으로 폼페이우스 군의 탈영병이 급증했고 형세가 불리해지자 후퇴하였으나 카이사르의 추격을 받아 8월 2일 결국 항복해야만 했다. 이후 아프라니우스와 페트레이우스는 다시는 전쟁에 참여하지 않겠다고 약속하고 풀려났으나 이를 어기고 그리스에 있는 폼페이우스에 합류하게 된다. 9월 6일 오랫동안 버티던 마실리아가 함락되고 카이사르가 9월 17일 남쪽 끝의 카디스에 도착한 후 다시 북상하자 9월 25일 타라고나에서 2개 군단을 보유했던 마르쿠스 테렌티우스 바로가 싸워보지도 않고 항복하였다. 이로서 히스파니아는 완전히 카이사르의 수중으로 떨어졌고 카이사르는 로마로 되돌아가 폼페이우스와의 직접 대결을 준비하게 된다.

북아프리카 원정 실패와 디라키움 공방전의 패배

카이사르는 히스파니아 원정을 떠난 동안 쿠리오에게 2개 군단을 맡기며 폼페이우스의 추종 세력이 있는 속주 총독으로 있는 시칠리아와 북아프리카의 정벌을 지시했고 안토니우스에게는 40척의 군함을 맡기며 그의 동생인 가이우스 안토니우스와 그나이우스 코르넬리우스 돌라벨라와 함께 폼페이우스와의 직접적인 대결에 앞서 아드리아 해에 대한 제해권을 유지하도록 지시한 상태였다. 처음에 쿠리오는 시칠리아의 방어를 담당하던 마르쿠스 포르키우스 카토가 그리스의 폼페이우스에게 도망가는 바람에 별다른 전투없이 시칠리아를 점령하고 그 곳의 2개 군단을 흡수하였다. 하지만 북아프리카에서는 원로원파를 지원하기 위해 병력을 이끌고 온 누미디아 왕인 유바 1세와 BC 49년 8월 24일 바그라다스 전투를 벌였으나 패배하고 쿠리오 자신도 전사하고 말았다. 또한 가이우스 안토니우스와 돌라벨라도 폼페이우스의 노련한 해군제독인 루키우스 스크리보니우스 리보에게 패해 보유했던 군함 40척을 모두 잃어버렸다. 히스파니아 원정 성공으로 고무된 카이사르 측에게는 뼈아픈 일격이었다.

히스파니아 원정을 마친 후 로마로 돌아온 카이사르는 법무관인 레피두스에 의해 독재관에 취임하여 로마의 민심을 수습하기 시작했다. 10일간 각종 조치를 취한 뒤 BC 48년 집정관에 선출된 뒤 곧바로 독재관 지위를 사임하고 폼페이우스와의 대결을 위해 브란디쉬로 향하여 병력을 집결시킨 후 BC 48년 1월 4일 마침내 그리스로 향했다. 이때 선박이 부족하여 카이사르 자신이 제1진으로 보병 15,000명과 기병 500기를 이끌고 먼저 출발했고 다음날 폼페이우스 측의 감시를 뚫고 그리스 해안에 무사히 도착하였으나 안토니우스가 이끄는 제2진의 출발을 위해 되돌려 보낸 선박들은 폼페이우스 측 함대에 발각되어 모두 침몰하고 말았다. 그럼에도 불구하고 카이사르는 적극적으로 공격에 나서 1월 5일에 오리쿰을, 1월 7일에 아폴로니아를 차례로 점령했다. 그리고 안토니우스의 제2진으로 편성된 보병 10,000명과 기병 800기가 천신만고 끝에 아폴로니아 북쪽의 닌페움에 상륙해 4월 3일 카이사르와 합류하는 데 성공했다.

당시 로마의 영토 중 이탈리아 반도와 시칠리아, 갈리아, 히스파니아가 카이사르의 지배를 받았고 나머지 그리스, 북아프리카, 동방 속주들이 폼페이우스의 영향력 아래에 있는 상태였다. 그 중에서 폼페이우스가 차지한 속주들이 카이사르의 속주보다 더 부유한 편이었기 때문에 막대한 세금이 폼페이우스 측으로 들어오고 있었다. 이를 바탕으로 폼페이우스는 이탈리아에서 물러날 때 데려온 군단과 동방의 각 속주에서 불러모은 군단을 포함하여 무려 11개 군단이 넘는 대병력을 보유하여 카이사르의 병력을 압도하고 있었다. 그럼에도 불구하고 카이사르는 호기롭게 폼페이우스 군에 대한 대규모 포위망 구축에 나섰지만 폼페이우스도 직접 대결 대신에 소모전으로 일관하면서 전투가 장기화되기 시작했다. 결국 3개월 간의 소모전 끝에 디라키움에서 폼페이우스 군에 의해 포위망이 돌파당했다. 본래부터 병력의 열세를 보이던 카이사르 군은 디라키움 공방전에서 패배하면서 거의 괴멸에 가까운 큰 피해를 입은 채 테살리아로 후퇴해야만 했다.

파르살루스 전투의 결정적 승리

폼페이우스는 디라키움 공방전의 대승에도 불구하고 카이사르를 뒤쫓지 않고 여전히 소극적 태도를 일관했다. 이러한 폼페이우스의 소극적 태도 덕분에 카이사르는 테살리아를 손쉽게 장악하였고 흩어진 병력을 모으면서 재기를 도모했다. 뒤늦게 폼페이우스도 추격을 시작하면서 디라키움 공방전의 2달 뒤인 8월 9일에 파르살루스 평원에서 2번째 대결이 벌어지게 되었다. 파르살루스 전투에서 카이사르 군은 약 22,000명이었고 폼페이우스 군은 그 2배가 넘는 45,000명이었다. 폼페이우스는 카이사르의 우측면을 집중공격하기 위해 정예기병 7천기를 좌익에 배치하고 그 지휘를 티투스 라비에누스에게 맡겼다. 라비에누스는 갈리아 전쟁 당시 카이사르의 부하로 참전하였으나 내전이 시작되자 폼페이우스 측으로 전향한 상태였다. 이에 대항하여 카이사르 역시 자신의 우측면이 취약한 것을 눈치채고 갈리아 전쟁 당시부터 활약한 고참 병력을 우익의 기병 뒤에 배치하고 카이사르 자신도 우측면에 위치하였다.

파르살루스 전투가 시작되자 처음에는 폼페이우스의 예상대로 카이사르의 우익 기병대를 손쉽게 물리쳤다. 그러나 그 배후에 대기하고 있던 카이사르의 고참 병사들은 당황하지 않고 반격에 나섰다. 이에 폼페이우스는 카이사르의 중장보병으로 하여금 먼 거리를 달리게 하여 지치도록 만든 후 역습에 나서고자 하였으나 7년간 카이사르와 함께 갈리아의 수많은 전장을 누빈 카이사르의 고참 병사들은 스스로 진격을 멈춘 후 호흡과 전열을 가다듬은 뒤 재차 돌격에 나섰다. 이에 폼페이우스가 기병대를 투입하였으나 이번에도 카이사르의 고참 병사들은 기병을 막지 않고 그대로 통과시킨 뒤 배후의 다른 카이사르 군과 함께 포위해버렸다. 이로서 폼페이우스가 처음에 계획하였던 기병대를 좌익에 집중하여 카이사르 군의 배후를 돌아서 공격하는 전술이 봉쇄되고 말았다.

초반 열세를 딪고 우익의 공방전에서 승리를 거둔 카이사르 군은 그대로 폼페이우스 군의 좌익을 공격하기 시작했다. 이미 폼페이우스의 좌익 기병대가 모두 괴멸된 상태였고 카이사르의 고참 병사들이 교묘하게 폼페이우스 군의 오른쪽 배후로 돌아 들어가고 있었기 때문에 전황이 점점 폼페이우스 군에게 불리해져 갔다. 결정적으로 카이사르가 최후방에 남겨 둔 예비병력까지 투입하자 폼페이우스 군도 더이상 버티지 못했다. 이미 오랜 전투를 벌이며 지칠데로 지친 폼페이우스 군으로는 후방에서 대기하며 힘을 비축한 카이사르의 예비병력을 당해내지 못한 것이었다. 결국 폼페이우스도 견디지 못하고 라리사로 달아났다. 폼페이우스 군은 15,000명의 전사자가 발생했으나 카이사르 군의 피해는 200명에 불과할 정도로 카이사르의 대승이었다.

폼페이우스의 죽음과 클레오파트라 7세와의 밀회

폼페이우스가 파르살루스 전투에서 패배하자 동방 속주들이 카이사르 편으로 돌아섰고 카이사르는 그라에우스 도미티우스 칼비누스에게 3개 군단을 맡겨 동방 속주를 수습하도록 하였다. 동방 속주마저 돌아서자 폼페이우스는 시리아 속주로 향하려던 생각을 버리고 마지막으로 남은 북아프리카로 가서 재기를 도모하고자 우선 이집트로 향했다. 당시 이집트는 알렉산드로스 대왕의 후예인 프톨레마이오스 왕조가 지배하고 있었고 폼페이우스는 BC 55년 이집트 내전에 개입하여 프톨레마이오스 12세의 복위를 도운 적이 있었다. BC 51년에 프톨레마이오스 12세가 죽고 그의 어린 아들인 프톨레마이오스 13세가 누나인 클레오파트라 7세와 결혼하여 공동통치자로 즉위한 상태였으나 폼페이우스는 여전히 이집트가 자신을 지원해 줄 것으로 기대했다. 그러나 막상 9월 28일 폼페이우스가 도착하자 프톨레마이오스 13세의 부하들이 폼페이우스를 살해하고 만다.

폼페이우스를 추적하여 알렉산드리아에 도착한 카이사르는 폼페이우스의 참수된 머리를 보고 눈물을 흘렸다고 한다. 카이사르는 알렉산드리아에 머무는 동안 이집트에서는 프톨레마이오스 13세와 클레오파트라 7세 사이에 권력다툼이 발생했다. 클레오파트라 7세는 카이사르의 세력을 이용하여 권력을 차지하기 위해 카이사르에게 접근했고 이에 카이사르는 프톨레마이오스 13세와 클레오파트라 7세가 공동통치자로 이집트를 지배하도록 중재했다. 이에 반발한 프톨레마이오스 13세가 병력이 적은 카이사르를 공격하였고 이에 카이사르는 동방 속주에 파견보낸 도미티우스의 3개 군단 중 2개 군단을 이집트로 차출했다. 카이사르가 알렉산드리아에서 버티는 동안 지원병이 도착했고 결국 BC 47년 3월 27일 프톨레마이오스 13세의 군대는 패배하고 프톨레마이오스 13세도 도망치다가 익사하고 말았다. 이후 카이사르는 클레오파트라 7세와 2달 동안 나일강을 유람하는 등 연인관계로 발전했고 나중에 진짜인지 의심스러운 카이사르의 아들 카이사리온을 낳았다.

폰투스 정벌과 폼페이우스 잔당 토벌

카이사르가 이집트에서 밀회를 즐기는 사이 아나톨리아 반도의 폰투스가 로마 내전의 혼란을 틈타 세력 확대에 나섰다. 처음에는 시리아 속주를 맡은 도미티우스가 폰투스 군을 공격하였으나 카이사르가 이집트 내란에 개입하면서 2개 군단을 차출했기 때문에 결국 폰투스 군에게 패배하고 말았다. 이에 BC 47년 6월 이에 카이사르가 직접 아나톨리아 반도로 향했고 BC 47년 6월 파르나케스 2세의 폰투스 군을 젤라 전투에서 격파하는 데 성공했다. 이 때 카이사르는 로마 원로원에 보고하는 승전보고서에서 "왔노라! 보았노라! 이겼노라!(Veni, Vidi, Vici)"라는 또 하나의 명언을 남겼다.

폼페이우스가 죽은 이후에도 북아프리카는 여전히 카이사르에 반기를 들고 있었다. 북아프리카 속주에는 폼페이우스의 장인 메텔루스 스키피오와 마르쿠스 포르키우스 카토, 그리고 히스파니아에서 카르사이에게 거짓약속을 한 후 폼페이우스에게 합류했던 페트레이우스와 아프라니우스가 있었다. 이들은 10개 군단에 달하는 병력과 누미디아 왕국의 지원까지 받고 있었지만 BC 46년 4월 탑수스 전투에서 카이사르는 누미디아군이 도착하기 이전에 이들을 모두 괴멸시키는 데 성공했다. 그리고 즉각 누미디아로 처들어 가 누미디아 왕국도 멸망시켰다. 탑수스 전투에서 패배한 메텔루스 스키피오와 페트레이우스, 카토는 자살하고 누미디아의 왕인 유바 1세도 자결을 선택했으며 아프라니우스는 도적의 습격을 받아 살해당했다.

북아프리카의 폼페이우스 잔당을 모두 토벌한 카이사르는 로마로 되돌아 가 개선식을 거행했지만 이듬해 히스파니아에서 탑수스 전투에서 살아남은 폼페이우스의 두 아들, 그나이우스 폼페이우스와 섹스투스 폼페이우스 그리고 카이사르의 부하장수였다가 폼페이우스 편으로 돌아섰던 라비에누스가 폼페이우스의 잔당을 모아 봉기를 일으켰다. 이에 카이사르는 다시 히스파니아 원정을 떠났고 문다 전투에서 승리를 거두고 마지막 폼페이우스의 잔당을 모두 토벌했다. 그나이우스와 라비에누스는 전사하였고 섹스투스 폼페이우스 만이 겨우 시칠리아로 도망칠 수 있었다. 탑수스 전투를 마지막으로 마침내 내전은 끝났고 로마는 이제 카이사르의 손에 들어오게 되었다.

카이사르의 암살

이제 명실상부하게 로마의 1인 지배자가 된 카이사르에게 종신 독재관을 비롯한 각종 특권과 특전이 부여되었다. 카이사르는 각종 사회정책(식민·간척·항만·도로건설·구제사업 등)을 추진하고 달력을 율리우스력으로 개정하는 등의 개혁사업을 추진하는 한편 BC 53년 크라수스가 파르티아인에게 당했던 참패를 당했던 카르하이 전투를 설욕하고자 대규모 원정을 추진하였다. 그러나 이것이 카이사르 반대파를 자극했다. 카이사르에게 이미 많은 권력이 집중되어 많은 사람들이 왕위를 탐내는 것으로 의심하고 있었는데 카이사르가 또다시 엄청난 군사적 명성을 얻게 된다면 카이사르가 왕위에 오르는 것은 시간문제라고 생각한 것이었다. 결국 원로원의 공화정 옹호파는 마르쿠스 브루투스와 카시우스 롱기누스를 앞세워 BC 44년 3월 15일 원로원 회의장에서 카이사르를 암살하고 만다.

카이사르가 죽은 다음날인 3월 16일에 암살자의 대표인 마르쿠스 브루투스가 카이사르 암살의 정당성을 호소했으나 성난 카이사르파 군중들에게 공격당했다. 이때 안토니우스가 카이사르의 유언장을 공개했는데 유언장에는 당시 18세인 카이사르의 조카, 옥타비아누스가 제1후계자로 지목되어 있었고 카이사르 암살에 가담한 또 다른 브루투스인 데키무스 브루투스가 제2후계자로 적혀 있었다. 군중들의 분노를 가라앉히기 위해 암살파와 카이사르파는 종신독재관 지위를 제외한 나머지 카이사르의 정책은 모두 그대로 이어받기로 합의하였고 3월 18일 카이사르는 화장되었다. 그러나 유해는 때마침 내린 비에 모두 씻겨 내려갔기 때문에 카이사르는 무덤조차 없게 되었다. 이렇게 하여 카이사르는 역사 속에서 퇴장하고 이제 로마는 카이사르가 자신의 후계자로 지목한 약관의 소년에 불과한 옥타비아누스를 주목하게 된다.

아우구스투스 내전, 로마 제정의 시작

옥타비아누스의 등장과 제2차 삼두정치의 성립

옥타비아누스의 등장

율리우스 카이사르의 유언장에 후계자로 갑자기 언급된 옥타비아누스의 본명은 가이우스 옥타비우스 투리누스이다. 옥타비아누스는 에퀴테스(기사) 계급 출신으로 그 가문은 증조부 대부터 대대장, 로마 공행정 서기, 지방 행정관을 지낸 은행가였다. 그의 어머니는 바로 카이사르의 조카딸 아티아 발바 카이소니아였고, 외조모는 카이사르의 누나 율리아 카이사리스, 외조부는 폼페이우스의 고종사촌동생 아티우스였다. 옥타비아누스의 아버지 가이우스 옥타비우스는 노부스 호모(신참자)로 법무관을 거쳐 마케도니아 속주 총독까지 지냈다. 하지만 그가 네살에 불과했던 BC 59년, 총독 임기를 마치고 로마로 돌아오던 중 객사했다. 친부가 40살도 되기도 전에 사망하자, 옥타비아누스의 어머니는 시리아 속주 총독이었던 루키우스 마르키우스 필리푸스와 재혼했다. 이에 옥타비아누스는 누나 옥타비아와 함께 카이사르의 누나이자 자신의 외할머니인 율리아 카이사리스에게 양육이 맡겨졌다. 하지만 옥타비아누스는 12살이던 BC 51년, 유일한 보호자였던 외할머니마저 사망하면서 카이사르가 후견인이 되었다. 옥타비아누스는 외할머니가 돌아가신 이후, 외가에는 더 이상 그를 돌봐줄 어른이 없어 어머니 아티아와 계부 필리푸스가 살고 있던 집에 들어가 자랐다. 이때 그는 외종조부 카이사르 밑에서 군복무를 원했는데, 어머니와 계부의 반대로 그 뜻을 이루지 못했다. 그러나 성년식 이후에는 군복무를 허락받아, 카이사르의 히스파니아 원정에 참전한다.

BC 44년 3월 15일 카이사르가 암살당할 당시에 옥타비아누스는 19세의 나이였는데, 외종조부의 명에 따라 동갑내기 친구 마르쿠스 빕사니우스 아그리파와 함께 일리리아의 아폴로니아로 떠나 함께 유학 중이었다. 그러다가 그는 카이사르가 암살되고 자신이 제1상속자가 되었다는 소식을 접했다. 이때 어머니와 계부는 그에게 사람을 보내 로마가 위험하니 돌아오지 말 것을 권유했다. 그러나 옥타비아누스는 마케도니아로 피신하라는 주변의 권유를 뿌리치고, 대담하게도 비무장 상태를 유지한 채 친구 아그리파 등 극소수와 함께 이탈리아로 귀국 후 로마로 향했다. 이때 그는 로마로 귀국해, 안토니우스에게 면담을 요청했고 키케로 등과도 접촉을 시도했다. 이는 그가 카이사르가 남긴 재산의 3분의 2를 상속받는 것보다 카이사르의 정치세력을 이어받는 것이 무엇보다 중요하다는 것을 잘 알았기 때문이었다. 카이사르의 유언장이 공개되었을 때 카이사르의 측근 조차도 옥타비아누스를 카이사르가 주목하고 있다는 사실을 몰랐다. 이는 키케로도 비슷했는데, 그는 어린 옥타비아누스를 햇병아리, 풋내기 등으로 불렸다.

어려움 끝에 옥타비아누스는 유언장에 따라 옥타비아누스는 카이사르의 양자로 입적되었다. 이때 그는 카이사르 가문의 후계자가 되면서 관례에 따라 이름을 가이우스 율리우스 카이사르 옥타비아누스로 개명했다. 그리고 그는 자신을 카이사르로 지칭해 불렀다.

로마에 돌아온 옥타비아누스에게는 아무런 정치적 기반도 없고 능력에 대한 검증도 부족했지만 카이사르의 병졸들은 그가 카이사르가 지목한 후계자라는 사실만으로 열렬히 지지해 주었다. 이를 바탕으로 옥타비아누스는 카이사르가 파르티아 원정을 위해 자금을 자신의 세력을 넓이는 데 적극적으로 활용하였고 대담하게도 동방 속주에서 보내온 세금도 가로채어 카이사르의 병졸들에게 나누어지면서 그들의 환심을 샀다. 이로서 19세의 풋내기에 불과했던 옥타비아누스가 어느덧 카이사르가 남긴 막대한 자금력과 병력을 모두 이어받은 세력가로 탈바꿈하게 되었다.

옥타비아누스의 세력 확대와 안토니우스와의 분쟁

옥타비아누스가 자신의 세력을 서서히 넓히고 있던 사이 로마는 카이사르 암살의 정당성을 두고 정쟁이 계속되고 있었다. 카이사르 암살파는 카이사르가 왕이 되려 했다는 점을 강조하였지만 카이사르의 부하이자 카이사르와 함께 기원전 44년 공동 집정관직을 수행 중이던 마르쿠스 안토니우스가 암살범들의 주장을 반박하였고 카이사르의 장례식에서 복수를 외쳤다. 여기에 많은 로마 시민들이 호응하면서 여론이 역전되었고 이미 로마 원로원이 카이사르 암살범들을 특별 사면한 상태였으나 암살범들의 신변이 불안해졌기 때문에 숨어지내야 했다. 로마 원로원은 주요 암살범의 신변의 안전을 위해 데키무스 유니우스 브루투스 알비누스는 갈리아 키살피나로, 마르쿠스 유니우스 브루투스는 마케도니아로, 가이우스 카시우스 롱기누스는 시리아로 각각 속주 총독 자격을 부여하여 로마를 떠나가도록 조치했다.

안토니우스는 BC 44년 6월 자신의 집정관 임기종료 후 갈리아 코마타 및 갈리아 키살피나의 5년 임기 속주 총독으로 임명되는 법안을 통과시켰다. 그러나 안토니우스의 전횡이 심해지자 마르쿠스 툴리우스 키케로가 격렬히 비난하기 시작했고 안토니우스가 카이사르의 신격화를 반대했기 때문에 민심도 잃었다. 더욱이 어리다고 무시하고 있던 옥타비아누스가 새롭게 부상하여 카이사르가 파르티아 원정을 위해 준비해 놓았던 군대를 모두 차지해 버렸다. 이렇게 점점 로마 안에서의 입지가 좁아지고 집정관 임기로 거의 만료되어가자 안토니우스는 위기의식을 느끼고 이탈리아 가까이에서 군대를 주둔시킬 수 있는 데키무스 브루투스의 갈리아 키살피나 속주를 빼앗기 위해 군대를 일으켜 무티나를 포위했다.(무티나 내전) 이에 로마 원로원에서 안토니우스의 군사행동을 저지하기 위해 BC 43년 집정관으로 선출된 가이우스 비비우스 판사 카이트로니아누스와 아울루스 히르티우스에게 군대를 이끌고 가도록 하였다. 또한 카이사르의 옛 군대로부터 인심을 얻은 옥타비아누스에게 도움을 요청하였고 옥타비아누스는 자신의 존재감을 보여줄 좋은 기회로 여기고 이에 응했다.

로마 원로원은 아무런 공직 경험이 없던 옥타비아누스를 BC 43년 1월 1일부로 로마 원로원 의원으로 임명하고 추가로 군사지휘권도 부여했다. 이에 옥타비아누스는 판사 및 히르티우스와 함께 출병하였고 BC 43년 4월에 벌어진 포품 갈로룸 전투와 무티나 전투에서 안토니우스의 군대를 격파하여 안토니우스가 도망치게 만들었다. 다만 전투 도중에 2명의 집정관 모두 전사했기 때문에 로마 원로원은 옥타비아누스를 견제하기 위해 안토니우스의 포위에서 벗어난 데키무스 브루투스에게 전사한 두 집정관의 군대에 대한 지휘권을 넘기도록 하였으나 옥타비아누스는 거절하였다. 옥타비아누스는 비록 안토니우스와 전투를 벌였지만 자신은 카이사르의 암살범을 도울 생각은 없다며 데키무스 브루투스를 홀대하였고 단독으로 안토니우스를 추격하라고 냉담하게 말했다. 결국 병사들 역시 카이사르의 암살범을 따를 수 없다며 버티자 데키우스 브루투스는 절망하여 마케도니아를 목표로 달아났지만 도중에 안토니우스의 편에 섰던 갈리아 부족에게 붙잡혔고 안토니우스의 명령에 의해 처형되고 말았다. 이렇게 하여 데키무스 브루투스는 카이사르 암살범 중 최초의 처형자가 되었다.

제2차 삼두정치 체제 구축과 반 카이사르파 토벌

데키무스 브루투스가 사라지자 옥타비아누스는 전사한 두 집정관의 군대를 흡수하였고 로마 원로원에게 공석이 된 집정관의 권한까지 요구하였다. 그리고 로마 원로원이 이를 거절하자 옥타비아누스는 직접 8개 군단을 이끌고 로마에 입성하여 행진하는 무력시위를 벌였다. 결국 옥타비아누스는 BC 43년 8월 19일 친척인 퀸투스 페디우스와 함께 공석이 된 집정관 자리에 선출되었다. 한편 도망친 안토니우스는 갈리아 나르보넨시스와 히스파니아의 속주 총독인 마르쿠스 아이밀리우스 레피두스에게 몸을 의탁했는데 레피두스는 일찍이 카이사르가 폼페이우스와의 내전 중에 로마의 통치를 맡겼을 정도로 카이사르가 신임하던 사람이었다. 레피두스의 도움으로 안토니우스는 패잔병을 수습하였고 이에 레피두스와 안토니우스는 서로 군대를 합쳐 거대한 세력을 보유하게 되었다.

옥타비아누스와 안토니우스가 대립하고 있던 시기에 카이사르 암살범인 마르쿠스 브루투스와 가이우스 카시우스가 그리스에서 병졸을 모으고 있다는 소식이 전해졌다. 이에 옥타비아누스는 안토니우스 및 레피두스와의 관계 개선을 추진하여 BC 43년 11월 보노니아(지금의 볼로냐)에서 회담을 성사시켰다. 이 회담을 통해 옥타비아누스와 레피두스, 안토니우스는 그 옛날 카이사르가 조직했던 제1차 삼두정치를 모방한 제2차 삼두정치 동맹을 5년 기한으로 결성하기로 합의하였다. 제1차 삼두정치가 비밀리에 조직되어 운영된 것에 반해 제2차 삼두정치는 민회를 통해서 공식적인 조직으로 인정받았다. 이제 옥타비아누스와 레피두스, 안토니우스는 로마의 재건을 위해 원로원과 민회의 승인없이 정책을 추진할 수 있는 초법적인 지위를 부여받을 수 있었다.

제2차 삼두정치를 통해 옥타비아누스와 안토니우스, 레피두스는 로마에서 반대파를 숙청하는 한편 옥타비아누스와 안토니우스가 공동으로 마르쿠스 브루투스와 카시우스의 군대를 격파하고 레피두스는 배후에서 로마 본국을 관리하기로 했다. 이에 따라 로마 원로원 의원 300명과 에퀴테스 2,000명을 국외로 추방하거나 숙청하였고 그들의 재산을 몰수하였는데, 안토니우스는 자신을 격렬히 공격했던 키케로를 살해하며 개인적인 복수도 달성하게 된다. 그리고 몰수한 자금을 이용하여 마르쿠스 브루투스와 카시우스를 상대할 군대를 편성하였고 공석이 된 로마 원로원 의원자리는 각각 자신들의 지지자들로 채웠다. 이렇게 새로 구성된 로마 원로원은 BC 42년 1월 1일 카이사르의 신격화를 선포하였고 이에 따라 옥타비아누스는 신의 아들로 격상되는 부수이익을 얻었다.

BC 42년 10월 옥타비아누스와 안토니우스는 28개의 군단을 이끌고 그리스의 마르쿠스 브루투스와 카시우스를 격파하기 위해 아드리아 해를 건너가면서 필리피 전투가 벌어졌다. 필리피 전투에서 옥타비아누스는 마르쿠스 브루투스의 군대를, 안토니우스는 카시우스의 군대를 각각 상대하는 형태로 진행되었다. 전투에 있어서는 백전노장인 안토니우스의 활약이 대단하여 10월 3일 벌어진 첫번째 전투에서 마르쿠스 브루투스의 군대의 기습에 옥타비아누스가 패배하였지만 안토니우스는 카시우스의 군대에게 대승을 거두었다. 결국 카시우스는 자결하였고 마르쿠스 브루투스는 진영에 틀어박히는 소극적인 태도로 일관했다. 결국 20일 후 옥타비아누스와 안토니우스의 협공에 마르쿠스 브루투스의 진영도 무너졌고 마르쿠스 브루투스는 자결하게 되었다. 이렇게 하여 카이사르의 암살범이 모두 사라졌고 이제 로마의 권력을 놓고 벌이는 옥타비아누스와 안토니우스의 대결이 시작되게 된다.

옥타비아누스와 안토니우스의 대결

타비아누스와 안토니우스의 갈등과 화해

필리피 전투 이후 옥타비아누스와 안토니우스, 레피두스는 새로운 협정을 맺었다. 이에 따라 안토니우스는 갈리아를, 옥타비아누스는 이탈리아 반도와 히스파니아를, 레피두스는 북아프리카 속주를 통치하도록 합의되었다. 그러나 안토니우스는 카이사르의 옛 연인인 클레오파트라 7세가 반 카이사르파를 지원했다는 혐의로 소환하였지만 곧 클레오파트라 7세와 사랑에 빠져 이집트의 알렉산드리아에 아예 눌러 앉아 버렸다. 그러던 중 BC 40년 초 안토니우스의 동생인 루키우스 안토니우스와 안토니우스의 세번째 부인인 풀비아가 공모하여 옥타비아누스에 대한 반란을 일으켰다가 실패하는 일이 벌어졌고 옥타비아누스는 루키우스 안토니우스와 공모한 혐의로 로마 원로원 의원 300명을 대거 숙청해버렸다. 이때 죽은 폼페이우스의 아들인 섹스투스 폼페이우스가 시칠리아를 중심으로 해적단을 조직하여 지중해의 제해권을 장악하고 이탈리아 반도로 향하는 식량수송을 방해하고 있었는데 옥타비아누스는 이를 수습하기 위해 섹스투스폼페이우스의 처제인 연상의 이혼녀 스크리보니아와 결혼하고 섹스투스 폼페이우스에게 사르데냐, 코르시카, 시칠리아와, 펠로폰네소스 반도를 넘기는 조건으로 휴전을 맺었다.

이집트에 머물던 안토니우스는 옥타비아누스에 의해 자신의 동생과 부인이 축출되고 자신의 파벌 사람들이 대거 숙청된 사실과 옥타비아누스가 섹스투스 폼페이우스와 굴욕적인 휴전을 맺었다는 사실에 분노하였다. 이때 오리엔트 지방에서 파르티아 제국이 로마의 시리아 속주를 공격하고 있다는 소식도 전해졌지만 안토니우스는 먼저 옥타비아누스를 응징하기 위해 군대를 이끌고 이탈리아로 향했다. 이에 옥타비아누스 역시 이탈리아의 브룬디시움에 병력을 집결시켰지만 내전이 다시 시작되는 것을 우려한 양 군의 백인대장들도 종군을 거부하였다. 때마침 안토니우스의 아내인 풀비아가 갑자기 사망했기 때문에 안토니우스가 옥타비아누스의 누나 옥타비아와 재혼하는 조건으로 극적인 화해가 성사되었다. 옥타비아누스와 안토니우스는 로마 속주를 다시 나누기로 하고 옥타비아누스가 서방 속주를, 안토니우스가 시리아를 비롯한 동방 속주를 통치하는 대신에 레피두스에게는 북아프리카 속주가 그대로 맡기는 것으로 합의하였다.

섹스투스 폼페이우스 토벌과 제2차 삼두정치의 붕괴

BC 38년 1월 옥타비아누스는 스크리보니아와 이혼하고 리비아와 재혼하였고 섹스투스 폼페이우스의 부하 중 한 명이 옥타비아누스 측으로 전향하여 사르데냐와 코르시카를 넘기는 일도 일어나면서 옥타비아누스와 섹스투스 폼페이우스 사이의 휴전이 깨졌다. 옥타비아누스는 섹스투스 폼페이우스를 제압하기 위해서는 많은 해군을 보유한 안토니우스의 협력이 필수적이었고 안토니우스 역시 카이사르의 유업인 파르티아 원정을 추진하기 위해서는 옥타비아누스의 병력 지원을 필요로 하고 있었기 때문에 양측은 타란툼에서 만나 BC 38년으로 기한이 종료되는 제2차 삼두정치 체제를 5년 더 연장하기로 합의했다. 그리고 안토니우스가 옥타비아누스에게 전함 120척을 제공하는 대신에 옥타비아누스는 20,000명의 병력을 안토니우스에게 보내기로 하였다. 그러나 실제로는 옥타비아누스가 약속했던 병력의 10분의 1에 해당하는 2,000명 밖에 보내지 않았기 때문에 안토니우스와 옥타비아누스의 사이가 다시 나빠지게 된다.

BC 36년 옥타비아누스는 레피두스까지 끌어들여 섹스투스 폼페이우스에 대한 대대적인 토벌작전을 시작하였다. 비록 군사적 재능이 부족한 옥타비아누스가 고전하였지만 카이사르가 일찍이 옥타비아누스에게 군사 자문으로 붙여준 마르쿠스 빕사니우스 아그리파가 나우로쿠스 전투에서 대승을 거두는 대활약을 보이면서 섹스투스 폼페이우스 세력은 몰락하였고 섹스투스 폼페이우스 자신도 붙잡혀 처형당했다. 이후 섹스투스 폼페이우스가 거점으로 삼았던 시칠리아를 두고 옥타비아누스와 레피두스가 대립하였지만 옥타비아누스가 레피두스의 군대를 돈으로 매수하여 오히려 레피두스를 몰락시켜 버렸다. 이후 레피두스는 세력을 잃은 채 허울뿐인 최고 제사장 지위만 유지한 채 강제로 은퇴해야만 했고 이로서 제2차 삼두정치 체제의 한 축이 무너지고 이제 로마의 패권을 두고 옥타비아누스와 안토니우스의 본격적인 대결이 불가피해지게 되었다.

최후의 대결, 악티움 해전

옥타비아누스가 섹스투스 폼페이우스를 상대하는 동안 안토니우스는 야심차게 파르티아 원정을 추진하였다. 하지만 옥타비아누스가 기대했던 만큼 병력을 보내주지 않았고 그 자신의 작전 실패도 겹치면서 파르티아 원정은 실패로 끝나고 말았다. 그러나 이제는 연인이 된 클레오파트라 7세의 이집트의 도움으로 군사를 다시 보충하였고 이에 안토니우스는 옥타비아와 이혼한 후 로마로 돌려보내고 클레오파트라 7세와 결혼하였다. 비록 안토니우스가 클레오파트라 7세의 힘으로 군대를 재건하는 데는 성공했지만 옥타비아누스는 안토니우스가 로마인 배우자를 부정하고 동방의 정부와 불륜을 저지르고 있다고 선동하면서 안토니우스의 로마 내 인기가 매우 추락하였다.

BC 34년 안토니우스가 아르메니아를 정벌하고 자신의 아들인 알렉산드로스 헬리오스를 아르메니아 왕으로 삼았고 클레오파트라 7세에겐 ‘왕들의 여왕’이란 호칭을 부여하자 옥타비아누스는 안토니우스가 로마에 더이상 충성하지 않는다고 비난하였고 이 때문에 안토니우스의 인기는 더욱 떨어졌다. 결정적으로 안토니우스의 비밀 유언장을 보관 중이던 베스타 신전의 여사제에게 유언장을 공개하도록 강요하였는데 그 유언장에는 로마가 정복한 영토를 자신의 아들들에게 나누어 줘 왕이 되도록 하고 장래 자신과 클레오파트라 7세의 무덤은 알렉산드리아에 호화롭게 건설하라고 되어 있었다. 안토니우스가 로마를 버렸다고 생각한 로마 원로원과 로마 시민들은 분노하였고 안토니우스의 BC 34년 집정관 지위도 박탈하고 안토니우스와 클레오파트라 7세가 있는 이집트에 대해 선전포고를 하였다.

BC 31년 초 아그리파의 함대가 로마군을 수송하여 아드리아 해를 성공적으로 횡단하였고 옥타비아누스는 곧 벌어질 큰 전투의 예비 단계에서 승리를 거두었다. 한편 옥타비아누스의 명령을 받은 아그리파가 안토니우스와 클레오파트라 7세의 본대를 그들의 해상 보급 경로에서 차단하고 옥타비아누스는 코르푸 섬 맞은편에 위치한 본토에 도착, 남쪽으로 진군하였다. 바다와 땅 모두에서 막히자 안토니우스군 내부에서 탈영병이 발생하여 계속 옥타비아누스에게 투항하였다. 안토니우스의 함대는 해상 차단 해제를 기도하기 위해 그리스 서쪽 해안의 악티움만으로 나아갔다. 그곳에는 아그리파의 함대가 있었는데 안토니우스의 함대보다 수는 많지만 더 작고 조종하기 더 쉬운 배로 구성되어 있었다. 그리고 BC 31년 9월 2일 악티움 해전이 발발하여 옥타비아누스군이 대승을 거두게 되었다.

안토니우스의 죽음과 내전의 종식

안토니우스와 남은 군사들은 근처에 기다리고 있던 클레오파트라 7세의 함대가 막판에 노력한 끝에 겨우 목숨을 부지할 수 있었다. 옥타비아누스는 그들을 추격하였고 BC 30년 8월 1일 알렉산드리아에서 옥타비아누스가 다시 한 번 승리를 거두자 패한 안토니우스와 클레오파트라 7세는 자살하였는데 독사가 클레오파트라 7세를 무는 사이 안토니우스는 자신의 칼로 몸을 찌르고 클레오파트라 7세의 팔 쪽으로 쓰러졌다. 옥타비아누스는 알렉산드리아를 점령한 후 알렉산드리아에 보존되어 있던 알렉산드로스 대왕의 유해를 참배했는데 그때 만진 코가 일부 떨어져 나갔다고 한다. 그러나 프톨레마이오스 왕조의 다른 왕들의 유해에는 관심을 보이지 않으며 "나는 시체가 아니라 왕을 보고 싶었다"고 말했다고 한다.

한편 옥타비아누스는 카이사르의 후계자로서의 위치를 잘 이용하여 크게 성공했었기에 다른 사람들이 이를 활용하는 것이 자신에게도 위험하다는 사실을 알고 있었다. “두 명의 카이사르가 있으나 하나로 족하다.”라는 말을 남겼으며 훗날의 정치 인생을 위해서 안토니우스와 클레오파트라 7세의 아이들은 살려주는 대신에 카이사리온을 죽이도록 명령하였다. 이렇게 하여 독립국가로서의 고대 이집트의 역사가 막을 내렸고 이제 이집트는 로마의 속주로 전락하게 되었다. 특히 옥타비아누스는 클레오파트라 7세의 막대한 보물을 압수하여 병사들에게 나누어주면서 그들의 변함없는 충성을 얻어냈고 이후 풍요로운 이집트를 자신의 개인 소유로 삼으면서 막대한 경제적 기반도 얻게 된다.

로마 제정의 시작

프린켑스의 지위

악티움 해전에서 안토니우스와 클레오파트라를 물리친 후에 옥타비아누스는 비공식적이지만 로마 공화정의 최고 권력자가 되었다. 옥타비아누는 내전의 최종 승리자로서 로마 군단의 절대적인 지지와 이집트를 비롯한 막대한 부를 손에 넣고 있었고 신격화된 카이사르의 아들이라는 후광도 얻고 있었다. 그러나 아직 로마는 형식상으로는 여전히 공화정이었고 로마 시민은 왕정이나 독재관에 대한 거부감이 심했다. 술라는 독재관이 되어 무자비한 대숙청을 통해 반대파를 모두 제거하면서 은퇴 후에도 안전을 보장받았지만 술라가 구축한 로마 원로원 중심의 통치 제도는 이미 거대한 제국이 된 로마에게는 맞지 않는다는 점이 증명되었다. 이 때문에 카이사르는 종신 독재관이 되어 로마 원로원의 힘을 누르고 효율적인 통치체계를 갖추고자 했지만 반대파를 숙청하지 않고 그대로 포용하면서 결국 암살당하고 말았다. 옥타비아누스도 술라가 추구한 로마 원로원 중심의 과두제의 한계를 잘 알았지만 카이사르처럼 암살당하고 싶지는 않았기 때문에 서두르지 않고 원로원과 로마 시민이 원하는 것들을 맞춰가며 차근차근 권력을 손에 넣고자 하였다.

먼저 옥타비아누스는 독재관의 지위에 오르지는 않았지만 내정의 혼란을 수습한다는 명분으로 BC 31년부터 BC 23년까지 9년 연속으로 집정관의 자리를 맡으며 권력을 독점했다. 9년 연속 집정관의 연임은 매우 이례적이기는 하지만 가이우스 마리우스도 5년 연속 집정관을 연임한 사례가 있었기 때문에 크게 무리한 것은 아니었다. 그동안 옥타비아누스는 내전 당시 소유한 로마 군단에 대한 최고 지휘권을 여전히 보유하고 있었고 금화와 은화의 발행권도 가지고 있었다. 로마 원로원은 옥타비아누스가 왕위에 오르려는 것은 아닌지 전전긍긍했지만 현실적으로 옥타비아누스의 권력을 무너뜨릴 힘이 없었다. 다만 BC 29년 로마 원로원은 '로마 제1시민(princeps civitatis)'이라는 칭호를 부여했는데, 흔히 프린켑스라고 알려진 이 칭호는 로마 원로원 중 높은 위신과 덕망을 지닌 원로의원에 대한 존경의 표시로 부여하던 명예직에 불과한 것이었다. 로마 원로원으로서는 옥타비아누스가 왕이 아닌 로마의 시민으로 남아있기를 바라는 마음에서 부여한 것이었으나 로마 공화정의 껍데기는 유지한 채 사실상 제정을 추진하던 옥타비아누스는 '프린켑스'라는 칭호를 무척 마음에 들어했다.

아우구스투스 등극

BC 27년 옥타비아누스는 갑자기 이제 내전이 종결되고 그 혼란이 수습되었으므로 자신에게 위임된 비상 특권을 원로원과 로마 시민에게 반납한다고 선언하였다. 이로써 로마는 다시 명목상으로는 이전의 공화제로 회귀한 것처럼 보였으므로 이에 대한 보답으로 로마 원로원은 옥타비아누스에게 “존엄한 자”라는 뜻의 "아우구스투스(Avgvstvs)"라는 칭호를 수여했다. 하지만 옥타비아누스는 BC 23년까지는 집정관의 자격으로, 그 이후에는 전직 집정관의 자격으로 여전히 로마 군단의 최고지휘권을 보유하였고 로마 공화정의 개선장군에게 부여하던 호칭인 '임페라토르(Imperator)'를 카이사르가 독점하던 사례를 이어받아 그 역시 독점했다. 이는 옥타비아누스에게 로마 군단의 총지휘권이 있으므로 로마 군단이 거두는 모든 승리의 영예가 옥타비아누스로 향한다는 의미였다. 또한 옥타비아누스는 개인의 소유가 된 이집트로부터 막대한 세금을 걷어 들이면서 로마 제일가는 부자이기도 하였고 이를 이용한 금화와 은화의 화폐 발행권도 반납하지 않았다. 옥타비아누스는 종종 자비를 털어서 공공건물과 가도를 건설하고 도로를 유지 보수하였으며 그 사실을 화폐에 새겨서 선전하기도 했다.

옥타비아누스가 지니고 있던 또 다른 권력은 로마 속주 총독에 대한 임명권이었다. 본래 로마 속주 총독은 로마 원로원이 임명하는 것이 관례였지만 내전 종결 직후 로마 원로원은 갈리아, 히스파니아, 시리아, 킬리키아, 키프로스, 이집트처럼 지리적으로 멀고 로마에게 점령당한 지 얼마되지 않은 속주에 대해서는 대규모 로마 군단이 주둔할 필요가 있었기 때문에 군통수권을 장악한 옥타비아누스에게 10년 기한으로 통치를 위임하였다. 이 때문에 옥타비아누스는 이들 속주에 대한 총독을 임명권을 가지게 되었고 속주 총독의 권한을 이용하여 군사력을 유지하고 외국과의 선전포고와 강화를 자신의 재량으로 처리할 수 있게 되었다. 대신에 옥타비아누스는 로마의 주요 식량공급처였던 아프리카 속주를 비롯하여 이탈리아와 지리적으로 가까운 시칠리아와 갈리아 나르보넨시스 속주에 대해서는 로마 원로원이 여전히 총독을 임명할 수 있도록 배려하여 마찰을 피했다. 이러한 속주 총독 임명권의 구분은 일시적인 것이었지만 자연스럽게 기한이 갱신되면서 이후 '황제령 속주'와 '원로원령 속주'로 구분되는 것이 고착화되었고 옥타비아누스의 중요한 권력기반으로 작용하게 된다.

이렇게 옥타비아누스의 지니고 있는 권력은 대부분 기존 로마 공화정에 존재하던 합법적인 권한에 기초한 것이었으나 예외적으로 BC 23년 집정관직을 더이상 수행하지 않겠다고 선언하는 대신에 호민관 특권만 추가적으로 요구하였다. 호민관은 평민 출신만 출마할 수 있는 직책으로 옥타비아누스는 카이사르의 양자로서 귀족이 되었기 때문에 자격이 없었지만 본래 옥타비아누스가 평민 출신이었기 때문에 큰 거부감없이 받아들여졌다. 호민관 특권에 따라 신체불가침을 인정받아 옥타비아누스를 공격하는 것으로 사형에 처해지게 되었고 집정관을 비롯한 정무관과 다른 호민관이 내린 결정에 대한 거부권을 지니게 되었으며 민회와 평민회, 로마 원로원을 소집하고 법률도 발의할 수 있게 되었다. 그 밖에 옥타비아누스는 집정관 경력자로서 풍기 단속과 정무관 감찰, 인구 조사와 같은 감찰관으로서의 역할도 부여받았는데 로마 역사상 단 한명이 감찰관과 호민관의 역할을 동시에 수행한 적이 없었다.

로마 제정의 시작

비록 옥타비아누스는 로마 제국의 모든 권력을 한 손에 틀어쥐었지만 겉으로는 여전히 공화제가 유지되고 있었고 옥타비아누스는 법률상 직책은 명예직에 불과한 로마 원로원의 프린켑스 지위 뿐이었다. 다만 BC 12년 최고 제사상이었던 레피두스가 사망하자 그 후임자가 되면서 최고 제사장이 되었는데 최고 제사장은 종신직이고 단 1명만 선출될 수 있었기 때문에 그 상징성이 매우 컸지만 여전히 명예직이었다. 하지만 신격화된 카이사르의 아들이자 로마 원로원의 프린켑스로서 옥타비아누스의 발언은 가장 큰 권위를 지녔고 호민관 특권을 이용하여 로마 원로원의 결정을 거부하고 민회를 소집하여 법률과 칙령을 반포할 수 있었으며 BC 19년부터는 집정관이 아님에도 불구하고 공식석상에서 집정관의 상징을 사용하고 두 집정관 사이에 앉을 수 있는 권리도 부여받았다. 또한 여전히 임페라토르로서 로마 군단에 대한 최고지휘권을 보유했고 황제령 속주에 대한 총독 임명권을 보유하였으며 호민관 특권에 따라 신체불가침이 법률적으로 보장되었다.

이처럼 옥타비아누스는 황제로서의 모든 권력을 손에 쥐었으나 여전히 프린켑스였기 때문에 옥타비아누스가 구축한 통치체계를 '원수정(Principatus; 프린키파투스)'라고 부르지만 실질적으로는 '제정'이었다. 옥타비아누스의 공식적인 칭호는 "임페라토르 카이사르 아우구스투스(Imperator Caesar Avgvstvs)"였고 이 칭호를 대대로 옥타비아누스의 후계자들이 이어받으면서 자연스럽게 '황제'를 의미하게 되었다. 이것은 오늘날까지도 이어져 '임페라토르(imperator)'는 영어의 "엠퍼러(emperer)', '카이사르(Caesar)'는 독일어의 '카이저(Kaiser)'와 러시아어의 '차르(tsar)'의 어원이 되며 모두 황제를 뜻하게 되었다.

팍스 로마나

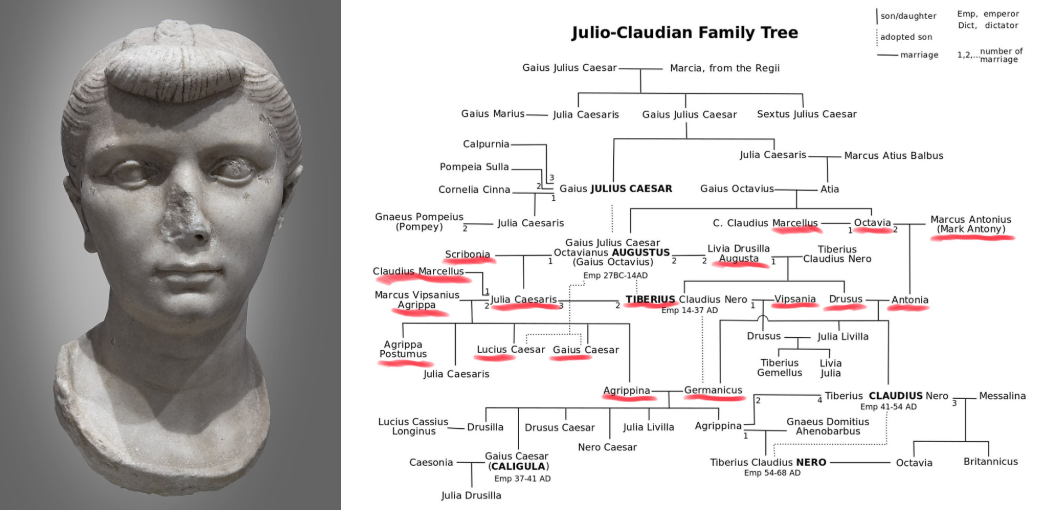

율리우스-클라우디우스 왕조

로마 제정사에서 네르바-안토니누스 왕조처럼 로마를 한 세기동안 지배한 세습왕조다. 대중들에게 잘 알려진 굵직한 이름의 현군, 암군, 폭군이 두루 있는 만큼이나 그 영향력도 존속기간 내내 상당했다.

300년 뒤 등장할 콘스탄티누스 왕조, 발렌티니아누스-테오도시우스 왕조 등장 전까지 창건자 부부 주도 아래 가장 복잡한 가계도를 가진 세습왕조로 아우구스투스, 티베리우스, 가이우스(통칭: 칼리굴라), 클라우디우스, 네로(아헤노바르부스)로 이어졌다.

로마인 사가 타키투스와 디오 카시우스를 비롯해, 서양 고대 로마사 기본서 중 하나를 저술한 프리츠 하이켈하임 등은 아우구스투스 시대 이후의 율리우스-클라우디우스 왕조사를 설명할 때, 다음 4대를 각각 26년 6개월의 시기 및 그 공통점을 묶어 아우구스투스 시대/티베리우스와 칼리굴라 시대/클라우디우스 및 네로 시대로 기술하는 편이다. 따라서 해당 문서에서는 이 서술 방식에 따라 기술한다.

티베리우스와 가이우스 시대는 이전의 아우구스투스 시대, 이후의 소위 은(sliver) 시대로 불리는 클라우디우스와 네로 시대와 달리 특유의 경직되고 차가운 두 세대로 보통 설명된다. 이는 학자들의 일관된 설명처럼 두 황제의 냉혹한 성격, 아우구스투스 시대때 나타나기 시작한 제정 초기의 정치적 특성과 그 그림자, 두 황제 아래 진행된 점증된 프린켑스 지위와 권력의 확립 등이 거론되며, 실제 문학적 빈곤과 스토아주의자와 황제 간의 대립 등이 나타났다. 반면 클라우디우스와 네로 시대는 이전 시대와 다르게 문화적 활기가 나타나고 제정 안정화로 인해 속주 내 도시화가 진행되고 본국과 속주 간의 문화, 경제적 격차 완화 등이 나타나는 등의 이유로 종종 은 시대로 불리기도 한다.

아우구스투스 시대

본격적인 통치를 시작한 아우구스투스는 기본적으로 포에니 전쟁 이후로 계속된 로마의 급격한 팽창이 이제 한계가 왔음을 인정하고 내실을 기하기 시작했다. 아우구스투스는 국경선의 안정을 위해 라인강, 도나우강, 시리아 같은 주요 국경에 요새를 짓고 로마 군단을 주둔시켰다. 다만 내전과정에서 40개까지 늘어난 군단을 예산문제로 28개로 감축하는 대신에 28개 군단을 상비군화하였고 부족한 병력은 로마 속주민으로 구성된 보조병으로 메웠다. 로마 군단은 로마시민권을 지닌 사람들로 구성되어 20년 동안 복무했고 보조병은 로마시민권이 없는 속주민으로 구성되어 요새수비, 국경 경비, 투사무기 발사병 엄호 등의 임무를 25년 동안 수행하는 대신에 제대 이후 로마 시민권을 얻을 수 있었다. 수도인 로마 내부에는 황제를 호위하는 근위대와 경찰 및 소방관 역할을 하는 '비길레스(vigiles)'를 창설하였고 유사시 예비군을 동원할 수 있도록 하였다.

이렇게 아우구스투스는 내실을 다지는 정책을 추진하였지만 그렇다고 영토 확장을 포기한 것은 아니었다. 아우구스투스는 군대를 파견하여 히스파니아(이베리바 반도)의 북부지역, 알프스 지역의 라이티아과 노리쿰, 도나우 강 남부의 일리리쿰과 판노니아 등을 정복하였다. 그리고 BC 25년에는 왕이 후계자도 남기지 않고 죽은 갈라티아(아나톨리아 반도 중부)를 전쟁을 벌이지 않고 로마의 속주로 편입하였고 북아프리카의 마우레타니아도 병합하여 2개의 속주로 나누었다. 다만 라인 강, 도나우 강 근교의 게르만 족은 AD 9년에 토이토부르크 전투에서 3개 군단이 전멸하는 고전 끝에 결국 굴복시키는 데 실패했다. 또한 동방의 강대한 영토를 보유한 파르티아 제국과는 직접적인 충돌을 자제하고 주로 외교교섭에 나섰다. 그 결과 BC 20년에 협정을 체결하고 양 국의 완충지대로서 아르메니아를 보호령으로 삼게 되었고 또한 일찍이 카르하이 전투에서 빼앗은 크라수스의 군기도 되돌려 받았다.

아우구스투스가 구축한 통치체계는 겉모습은 공화정을 유지한 채 교묘하게 여러 가지 권한을 뒤섞은 것이었고, 그의 통치술은 본국과 속주, 도시와 시골, 육지와 섬에 따라 그 방식이 카멜레온처럼 변화무쌍한 교묘한 형태의 1인 독재체제였다. 아울러 아우구스투스의 신체제는 공화정 복구 선언 이후에도 기원전 29년도의 '로마 여신과 디비 율리우스(신격 카이사르) 봉헌' 명령 서한을 비롯한 황제 개인우상숭배와 아우구스투스 부부 및 두 양자, 조카 권한 강화 조치 등으로 인하여, 당대부터 원로원 중심의 과두정 형태(공화정 체제) 복귀에 대한 의심의 눈초리가 상당히 강했다. 따라서 그의 정적 외의 추종자들까지 '밀실정치', '족벌주의 연합의 전통 공화정을 가장한 실질적인 왕정' 등을 끊임없이 주장하거나 의심했다.

더 큰 문제는 기본적으로 아우구스투스의 지위와 각종 명예들이 옛 공화정 체제의 전통 아래 이뤄진 합법적 틀 속에서 진행됐다는 것에 있었다. 아우구스투스 본인의 지위는 명확한 법적인 지위보다는, '로마 공화국 수호자', '내전을 종식시킨 영웅'과 같은 개인의 명성과 영예 그리고 내전 과정에서 얻게 된 군사적 기반과 병사들의 충성심에 사실상 기반했다. 때문에 아우구스투스의 지위를 계승시키는 명확한 원칙도 없었고, 아우구스투스에게 그 명분 역시 상당히 애매했다. 더 큰 문제는 아우구스투스 본인에게는 후계자로 삼을 친아들이 없음에도, 그가 꾸준히 자신의 지위를 '아우구스투스의 피가 흐르는 친혈육'에게 물려주고자 한 개인적 열망이었다. 그래서 그는 대개의 로마귀족들처럼 자신의 가장 가까운 남자혈육, 즉 조카나 외손자 등을 양자 또는 사위로 삼아 가문을 물려주기로 결심하고 후계구도를 짠다. 그 첫 번째 후보가 바로 친누나 소(小) 옥타비아의 아들로 자신의 유일한 남자조카 마르쿠스 클라우디우스 마르켈루스라는 소년이었다. 마르켈루스는 클라우디우스 가문 중 신분은 플레브스(평민)이지만 씨족 전체에서도 공화정 후기를 주름잡은 씨족 내 지파 마르켈루스 가문 태생으로, 아우구스투스 아내 리비아 드루실라의 두 친아들(티베리우스, 드루수스)과는 같은 클라우디우스 가문이면서 먼 친척이고 어린 나이부터 동고동락한 친구 사이였다. 따라서 아우구스투스는 클라우디우스 가문 전체의 지지까지 이끌어낼 수 있는 조카 마르켈루스를 자신의 딸 율리아와 결혼시켜 마르켈루스를 후계자로 삼고자 했다. 그러나 마르켈루스는 BC 23년 로마를 휩쓴 열병에 걸려 20세의 나이로 요절하고 말았다.

이에 그는 자신의 친구이자 충복인 마르쿠스 빕사니우스 아그리파 장군에게 율리아를 시집보내, 두 사람 사이에서 태어날 남자 아이들에게 자신의 모든 지위를 물려주려고 계획을 바꾼다. 이때 그는 아내 리비아 드루실라와 자신을 지지해준 클라우디우스 가문, 그리고 옛 안토니우스파까지 배려하고자 누나 옥타비아의 막내딸 소 안토니아의 남편이자, 아내 리비아 드루실라의 차남, 그리고 아우구스투스 본인의 두 양자 중 친아들이라는 소문이 돌고 있던 대 드루수스를 그 후계자로 생각해, 아그리파가 호민관 특권을 선사받기 전부터 꾸준히 이를 동료 원로원 의원들과 측근들에게 언질한다. 그러나 그의 바람과 달리, 아그리파는 외손자들이 아주 어린 나이에 급사했고 정식양자로 입적시킬 계획을 착실히 세워둔 누나의 사위, 자신의 양자 대 드루수스까지 게르마니아 전쟁 개선식을 앞두고 낙마사고로 29살의 젊은 나이에 요절했다. 이때 아우구스투스는 고령인데다 평소 골골대는 약골이라서 크게 절망한다. 더 큰 문제는 아그리파와 율리아 사이에 태어난 두 외손자 가이우스 카이사르, 루키우스 카이사르 형제는 각각 AD 4년과 AD 2년에 차례로 요절한데다, 드루수스와 안토니아 부부 사이의 두 아들 게르마니쿠스, 클라우디우스 1세 형제까지 지위를 물려받기에 너무 어렸다는 현실이었는데, 그럼에도 그는 일단 게르마니아 전쟁을 이끌고 있던 아내의 큰 아들 티베리우스를 로마로 소환해, 그를 외동딸 율리아의 새남편으로 결혼시켰다. 하지만 율리아의 끝없는 방종과 고부갈등, 그리고 두 사람 사이에서 태어난 티베릴루스가 요절한 일련의 사건이 터지면서, 견디다 못한 티베리우스는 호민관 특권 등 자신이 가진 모든 지위를 포기하고 로도스 섬으로 떠난다. 이 기간은 무려 7년이었는데, 그 사이 두 외손자가 연이어 요절하는 일까지 벌어지게 된다.

다행히 티베리우스가 아들의 성년식을 핑계로 로마로 복귀하게 되면서, 후계 문제는 일단락되게 되는데 사실 아우구스투스는 어쩔 수 없이 자신의 남자혈족 중 가장 후순위로 결정한, 아내의 큰 아들 티베리우스 클라우디우스 네로를 후계자로 삼았다는 것이 일관된 평가다. 티베리우스는 아우구스투스와 재혼한 리비아가 첫번째 결혼에서 낳은 두 아들 중 한명으로, 불과 12살의 나이부터 동갑내기 친척 마르켈루스와 그 후계수업을 받아온 준비된 후계자였다. 또 그는 아우구스투스의 딸 율리아와는 의붓남매이면서도 부부였으며, 요절한 가이우스 카이사르, 루키우스 카이사르의 실질적 후원자이자 계부이며 외삼촌이었다. 하지만 능력이 뛰어남에도 티베리우스는 아우구스투스의 친혈육이 아니었고, 성격 역시 폐쇄적인데다 인기가 진짜 없었다. 그러나 아우구스투스는 너무 고령이었고, 외손녀 대 아그리피나의 남편이자 누나의 외손자 게르마니쿠스는 이제야 성년식을 마친 갓 18살의 소년이었다.

AD 4년 아우구스투스는 가족 회의를 열고 오랜 이야기 끝에 티베리우스를 정식 입양하고 그에게 자신의 지위와 가문 전체를 물려주기로 한다. 이때 티베리우스는 아우구스투스의 후계자가 되어 그의 아들 소 드루수스와 나란히 율리우스 가문에 입적하면서, 카이사르의 성을 물려받았다. 하지만 아우구스투스는 남자혈육 게르마니쿠스와 아그리파 포스투무스를 차차기 후계자로 못박으며 두 친혈육까지 자신의 가문에 공식 입양시키며 실질적인 후계자는 자신의 남자혈육 게르마니쿠스임을 분명히 한다.

티베리우스는 5년 기한의 호민관 특권을 부여받으며, 로도스 은퇴 전의 모든 지위에서 복귀했다. 이후 AD 13년, 티베리우스는 로마군 절대지휘권과 종신 호민관 특권 등 아우구스투스의 모든 특권을 부여받아 사실상 공동 황제가 되었다. 이 시기 두 사람은 인구조사 등을 부자의 이름으로 진행해, 제국 전역에 세습을 사실상 공포한다.

이렇게 후계문제를 해결한, 아우구스투스는 AD 14년 8월 19일 이탈리아 남부의 놀라에서 평온하게 숨을 거둔다. 로마 원로원은 아우구스투스를 율리우스 카이사르와 마찬가지로 신격화하는 것으로 결정하였다.

티베리우스와 가이우스(칼리굴라) 시대

티베리우스는 동명의 아버지인 티베리우스 클라우디우스 네로와 리비아 드루실라 사이에서 태어났다. 티베리우스의 아버지는 젊은 시절 카이사르파의 일원으로 이두스 마르티이(3월의 이두스) 사건 이후 안토니우스 형제측을 지지한 ‘옛 카이사르파 내의 마르쿠스 안토니우스파’에 속했다. 이런 이유로 그는 법무관 임기 종료 직전부터 옥타비아누스와 대립했고, 루키우스 안토니우스의 카푸아 반란에 동참한 이유로, 그의 가족들은 도망자 신세가 되었다. 그러다가 루키우스 안토니우스가 몰락한 이후 삼두파의 결성, 옛 카이사르파 내 화합으로 사면령이 내려지면서 겨우 로마로 되돌아 갈 수 있었다. 그러나 아우구스투스가 어머니 리비아에게 반하였기 때문에 이혼하라고 압력을 행사했고 결국 리비아는 둘째 아이를 임신하고 있음에도 불구하고 어쩔 수 없이 이혼 후 아우구스투스와 재혼하게 되었다. 티베리우스는 나중에 태어난 동생인 네로 클라우디우스 드루수스와 같이 아버지에게 남겨졌으나 티베리우스의 나이가 9살일 때 아버지가 사망하면서 드루수스와 함께 아우구스투스의 황궁에서 같이 살게 되었다. 그리고 아우구스투스의 오랜 친우이자 충직한 부하인 마르쿠스 빕사니우스 아그리파의 딸과 사랑에 빠져 결혼했다.

아우구스투스는 리비아를 진심으로 사랑했기 때문에 그녀의 아들인 티베리우스와 드루수스에게도 중요한 지위를 부여했다. 티베리우스는 22세의 나이에 처음으로 군단 사령관이 되어 크라수스의 파르티아 원정에서 상실했던 로마의 기지 일부를 되찾아 오면서 자신의 능력을 증명했다. 또한 아드리아 해안의 일리리쿰 속주에서 판노니아 족을 격파하고 판노니아 속주를 점령해내었고 파르티아 제국과 외교교섭도 맡아 아르메니아 왕국을 로마의 보호령으로 삼으며 완충지대로 만드는 데 성공했다. AD 9년 토이토부르크 숲 전투에서 로마군이 게르만족 일파인 케루스키 족에게 점령당하는 참패를 당하자 티베리우스가 사태를 수습하기 위해 파견되었고 여러 차례 진격하여 승리를 거두기도 하였다.

이러한 화려한 전적과 달리 티베리우스에게 개인적인 불행이 잇달아 찾아왔다. 우선 게르만족 공략을 맡았던 동생 드루수스가 말에서 떨어져 사망하는 아픔을 겪어야 했다. 더욱이 아우구스투스는 자신의 후계자로 가이우스와 루키우스를 낙점하고 그들의 후견인으로 아그리파를 선택하여 자신의 딸인 율리아와 결혼시켰으나 아그리파가 사망하였기 때문에 이번에는 티베리우스를 율리아와 결혼시키고자 하였다. 티베리우스는 어쩔 수 없이 아그리파의 딸과 이혼하고 율리아와 재혼하여 그녀의 아들인 가이우스와 루키우스의 후견인 노릇을 해야만 했다. 하지만 가이우스와 루키우스 모두가 요절하면서 아우구스투스의 양자가 되는 기회를 얻었지만 이번에는 친아들이 있음에도 불구하고 조카인 게르마니쿠스를 양자로 맞이해야 했다. 게르마니쿠스는 아우구스투스의 누나 옥타비아의 외손자이었기 때문에 아우구스투스는 티베리우스의 다음 후계자로 율리우스 가문의 혈통의 게르마니쿠스를 삼도록 한 것이었다.

비록 아우구스투스가 자신의 혈육이 아니었기 때문에 후계자로 지명하는 것에 마지막까지도 망설였으나 티베리우스는 유능한 인물임에는 틀림없었다. 황제가 된 티베리우스는 아우구스투스가 구축한 통치체제를 유지하며 국경지대를 정비하는 한편 지나친 사치와 향락을 억제하고 긴축재정을 펼쳐 재정을 풍부하게 했다. 하지만 황제가 주최하는 전차 경기대회와 검투사 경기를 중지시켰기 때문에 로마 시민들의 인기는 잃었다. 더욱이 AD 26년 티베리우스는 근위대장 루키우스 아일리우스 세야누스에게 통치를 일임하고 카프리 섬에 은둔하였기 때문에 비난을 받았다.

폐쇄적이지만 유능한 티베리우스는 수도 로마에서의 염증으로 은둔중에도 전반적인 통치는 원거리 파발로 잘 처리하였다.(후세에 고고학적으로 발견한 각종 시설물과 도로등에 새겨진 글로 근대에 오면서 점점 고평가되고 있다) 다만, 로마 원로원과 수도 로마의 시민들은 통치자가 자신들의 곁에 없는 것을 매우 매우 싫어하였다. 비록 수도에서 세야누스의 전횡이 심해지자 AD 31년 세베루스를 처형하여 혼란을 정리하였지만 여전히 카프리 섬에 은둔하면서 통치를 하였고 더욱이 말년엔 의심병 때문에 고발에 의한 고문과 처형이 연이어 벌어지는 공포 정치를 펼쳤기 때문에 폭군으로 평가받기도 한다. (단, 주타겟은 원로원 의원들로 그들과의 사이는 점점 나빠지다 후반부에는 최악이었다)

AD 37년 티베리우스가 병사하자 티베리우스 황제의 조카이자 양아들인 게르마니쿠스 카이사르와 아우구스투스의 손녀인 아그리피나의 아들 가이우스가 황제가 되었다. 가이우스는 아버지인 게르마니쿠스가 지휘하던 게르마니아 군단 병사들이 지어준 '칼리굴라'('꼬마장화'라는 뜻)라는 애칭으로 더 유명하였는데 70대의 노쇠한 티베리우스 말년의 공포정치에 지친 로마시민들은 24세의 젊은 나이에 즉위한 칼리굴라에게 열광하였다. (본인은 칼리굴라라는 애칭을 싫어하였다) 하지만 타키투스, 디오 카시우스 등의 기술에 의하면, 이런 공포분위기는 계속 되었고 불행하게도 가이우스는 목숨을 건진 대신 오랜 시간동안 티베리우스에게 제왕교육을 받은 탓에 그 통치방식을 그대로 따랐다고 한다.

가이우스는 단독세습 직후 티베리우스가 중지시킨 아우구스투스와 리비아 드루실라의 유언 집행과 각종 행정결정을 재개시켰다. 이때 그는 본인과 황실의 이름으로 전차경기와 검투사 시합을 매일 같이 열고 축제를 베풀며 ‘빵과 서커스’로 인기를 모았다. 그러나 8개여월 만에 심한 고열로 쓰려졌고, 수에토니우스의 주장에 따르면 중병 회복 후 정신병 증세를 보인 미치광이가 되었다고 한다. 하지만 수에토니우스의 주장은 온전히 믿을 수 없는 황색언론인 탓에 무조건 신뢰하긴 어렵고, 오늘날 연구자들은 이때부터 가이우스의 노골적인 황제 권력강화와 그 전제화가 시작되었다고 설명한다.

따라서 38년부터 41년까지의 기간동안 가이우스는 개인우상화, 임페라토르와 프린켑스의 권력을 통한 숙청 등을 통해 원로원과 대립했고, 그 과정에서 황제는 조폐발행권 장악, 곡물수송에 대한 새로운 권력 획득, 사법과 재판 권한 신설 등을 이 시기에 장악하는데 이 조치들은 41년 이후에도 황제들이 계속 장악했다. 하지만 이러한 가이우스의 행동은 원로원, 로마 내 최상위 기사계급과 부자들에게 정신질환 내지 변덕스러운 독재로 해석됐고, 황제의 생활 역시 화려하고 방종한 면이 있어 원로원 내에서 티베리우스와 다를게 없다는 말이 나왔다.

이런 분위기 속에서 가이우스를 노린 암살 시도는 39년 후반부터 현직 집정관 두명 등이 가담하는 등의 사건을 시작으로 수차례 벌어졌고, 서기 41년 1월 근위대장 카시우스 카이레아, 율리우스 루푸스가 부하 20여명과 함께 황제를 암살하면서 가이우스의 변덕스럽고 노골적인 전제권력화 시도는 4년만에 끝난다.

클라우디우스, 네로 시대(은 시대)

가이우스 칼리굴라 암살은 요세푸스의 증언과 디오의 간접적 증언처럼 암살범들의 개인비리를 감추기 위해 벌인 일이자, 원로원 내 공화주의자와 암살범들의 공모로 발생한 급박하고 예기치 못한 사건이었다. 따라서 암살자들은 미리 강금한 황숙 클라우디우스를 찾아내 카이사르와 아우구스투스의 마지막 혈육까지 죽이려고 했는데, 이는 암살자 중 일부가 마음을 바꿔 그를 살려준 뒤 근위대 병영으로 데리고 가면서 그들의 계획은 꼬이게 된다. 이런 상황 속에서 미리 준비된 시나리오처럼 현직 집정관은 황제 개인금고와 황실재산을 원로원 국고로 모조리 빼돌린 뒤, 원로원을 카파톨리오 신전에서 개회해 카이사르 가문 멸문과 후속조치를 주제로 연다. 이렇게 가이우스가 암살되고 원로원이 그 즉시 공화정으로의 회귀를 노린 상황에서, 신전 안에서는 기원전 29년 다시 공화정체가 회복되었는데 왜 다시 하냐는 반론이 쏟아지고 현직 법무관 베스파시아누스를 위시한 황제파 젊은 원로원 의원들이 "억울하게 살해당한 현직 프린켑스의 죽음에 당장 복수를 결의해라", "명백한 번역이자 공화정체에 대한 도전이다. 암살범들을 처벌하고 가이우스의 원수를 갚자"고 격한 반응을 보였다. 그리고 이때 가이우스 황제의 또 다른 근위대장 클레멘스를 중심으로 한 암살범 20명 외의 근위대 지휘관들은 카이레아, 루푸스 등을 병영 도착 즉시 체포한다. 그리고 클레멘스 등은 9개 대대 병력과 함께 그 즉시 황제의 숙부 클라우디우스를 새로운 황제로 옹립하면서, 가이우스의 암살범들을 반역법과 가족법으로 기소해 유죄선고 후 처형시커나 자결케했다. 이어 황제파 원로원 인사들과 율리우스-클라우디우스 왕조 고문단 등이 병영에 집결해 "암살자들 뒤에 있는 것이 확실한 원로원을 다 쓸어버리자"고 건의한다.

하지만 원로원은 이런 상황에서 갑론을박을 펼치며 내분만 벌어지고 있었고, 근위대에 사람을 보내 일방적인 충성을 요구했다. 이는 클라우디우스가 즉위 직후 병사 1인당 충성보너스 지급을 약속하고 즉시 하사한 상황에서 씨알도 먹힐 명령이 아니었고, 이 사건 후 수도경비대, 소방대까지 죄다 클라우디우스에게 충성을 맹세한다. 이어 같은 날 클라우디우스는 무장근위대를 대동해 원로원을 찾아가, 조카가 억울하게 죽은 상황에서 더 이상 그의 명예를 더렵히지 말 것을 예의있게 경고한 뒤 그들을 존중하겠다며 최후통첩을 날린다. 이 사건들은 가이우스 칼리굴라 피살 후 24시간도 안 되어 벌어진 타임라인이었다. 따라서 41년 유피테르 신전에서 기획된 공화정 재건 선언은 일찌감치 무산되었다.

클라우디우스 1세는 당시 아우구스투스의 남자혈육 중 유일하게 남은 남자황족으로, 아우구스투스 생전부터 병약하고 말을 더듬고 한쪽 발을 질질 끄는 신체적 장애 문제로 친형 게르마니쿠스와 달리 제위계승후보에서 밀린 상태였다. 따라서 그는 동시대인들에게 조롱의 대상이 되었는데, 아우구스투스는 클라우디우스가 가진 훌륭한 인품과 비상한 머리를 알아보고 역사학과 문학, 지리, 행정, 의학, 과학 등 각분야의 인재들을 스승으로 삼게 해 군경력이 불가능한 현실에서도 로마황족으로 살아남도록 훈련시켰다. 따라서 조카 가이우스 칼리굴라 시대에야 정치경력을 시작하게 된 클라우디우스 황제는 원로원의 예상과 달리, 즉위 과정부터 놀라움을 안겼다. 실제 클라우디우스의 정치적 능력과 행정적 판단력은 놀라울 정도 뛰어났고, 이는 황제 암살이라는 초유의 위기상황 속에서 그 위력을 발휘했다. 따라서 서기41년 1월 암살 정국과 정세는 금세 안정을 찾게 된다.

클라우디우스 시대에 이르게 되면 보호국들이 로마 제국에 흡수되었고 갈리아 북부와 벨기카 일대를 위협한 드루이드교 문제를 계기로 남부 브리타니아가 정복된다. 내부적으로는 로마와 이탈리아에서 대대적인 토목공사가 벌어지고 로마 제국의 관료조직이 급속하게 발전했다. 특히 전임자 가이우스 시대부터 시작된 대대적인 이탈리아 경제 발전과 사회안정책은 꼼꼼하고 착실한 클라우디우스 치하에서 궤도에 오른다. 그러면서 그는 이탈리아 내 기사계급과 갈리아, 히스파니아 속주 출신들에게 원로원 의석을 내려 2세기 팍스 로마나의 기반을 구축할 토대를 만든다. 타키투스가 수록한 연설에 따르면, 클라우디우스는 '강력한 군사력에도 불구하고 정복당한 사람들을 도외시하는 정책 때문에 라케다이몬(스파르타)와 아테네가 결국 쇠퇴한 것이 증명되지 않았던가? 그와 달리 우리 창건자 로물루스는 창칼을 맞대었던 민족을 바로 그 날 당일에 로마인으로 귀화시켰을 정도로 현명했다'면서 원로원 내의 반발에도 불구하고 갈리아인의 원로원 입성을 추진했다고 한다.

AD 54년 클라우디우스는 저녁식사 후 급사하고, 그 뒤를 이어 그의 사위, 양자, 외종손 네로(아헤노바르부스)가 소 아그리피나와 세네카 주도의 궁중쿠데타로 즉위하였다. (클라우디우스의 양자이자 소 아그리피나(아내)의 친아들을 즉위시키기위한 암살로 추정된다) 네로는 즉위 초기 선정을 펼쳤고 속주들이 원만하게 통치되고 있었으며 파르티아 제국과도 50년간의 평화조약을 체결하는 등 로마 제국 자체는 번영을 구가하고 있었다. 그러나 내부적으로는 네로 내각은 소년황제를 주무른 친어머니 소 아그리피나의 권력남용과 친모자지간인 황제와 모후의 대립으로 궁중음모가 끊임없이 벌어지고 있었다. 재위 초에는 소 아그리파나와 그 측근 팔라스의 음모 아래, 네로의 친고모 대 도미티아 레피다와 친척 유니우스 실라누스 부자가 반역과 근친상간 죄를 뒤집어 쓰고 처형됐다. 그리고 이런 상황에서 사춘기의 네로는 여자문제로 어머니와 대립하더니, 친모자지간 간에 권력투쟁으로 확전된다. 그리고 이런 틈바구니 속에서 네로를 궁중쿠데타로 옹립한 세네카와 섹스투스 아프라니우스 부루스가 끼어 든다. 이때 세네카와 부루스는 네로에게 자신의 취미에 매몰되고 그 직위의 정당성이 당연하다고 조언을 들었는데 이는 미숙한 청소년 네로가 일찍부터 괴상한 악행과 상상을 넘어선 사치를 벌이기 시작한 이유 중 하나가 된다. 그래서 그 평이 갈리기 시작한다.

따라서 네로를 둘러싼 궁중암투 속에서 피바람이 분다. 네로의 손에 클라우디우스의 아들로 네로의 처남이자 양형제지간인 브리타니쿠스(AD 55년), 친어머니 소 아그리피나(AD 56년), 네로의 아내 클라우디아 옥타비아(AD 62년)가 모두 살해된다. 따라서 아우구스투스의 직계친족들은 클라우디아 안토니아 외에는 모두 네로의 손에 목숨을 잃게 된다. 그렇지만 네로는 여기에서 그치지 않고, 자신의 고종사촌형 파우스투스 술라 펠릭스까지 어거지로 죄를 뒤집어 씌운 뒤 그를 갈리아로 추방시켰다가 암살한다. 그러나 이때까지는 전 로마인에게 비난받지 않았다, 왜냐하면 네로는 쾌활하고 빵과 서커스를 적당한 시기에 제공할 줄 알았던 황제인데다, 크게 실정을 하지 않아 보인 탓에 부도덕함과 잔인함 외에는 비난거리가 적었기 때문이다.

하지만 AD 64년에 일어난 로마 대화재 이후, 네로는 모든 로마인들에게 비난의 대상이 되게 된다. 그는 적절하게 대화재 진압과 로마 화재복구에 힘을 쏟았지만, 실언을 하는 등 행동을 하면서 이전의 부도덕한 행동과 얽혀 방화범으로 의심받게 된다. 그런데 네로는 이때 로마 대화재 원인을 그리스도교인들의 방화로 뒤집어 씌워 대대적인 박해를 가하고, 황금 궁전을 짓겠다고 발표하는 등 민심을 흉흉하게 만든 일을 계속 진행시켰다. 이어서 그는 피소 사건 등을 일으키는가하면 근친상간을 시도하다가 실패하자 처형 클라우디아 안토니아 등까지 피소사건 연장선에 묶어 극소수 남은 황실일가를 반역죄로 처형시키면서 제 손으로 율리우스-클라우디우스 왕조 핏줄을 끊어버린다. 따라서 그는 로마인들에게 “그 미덕까지 짓밞은 부도덕한 인간”으로 지탄받게 된다.

하지만 네로는 피소 사건 이후, 흉흉한 민심 속에서 도리어 그리스 순회공연을 떠났고, 그리스에게 자치권을 부여하는 등 즉흥적으로 속주행정을 바꾸는 실정을 터트린다. 또 지나친 사치로 병사들의 월급까지 지급을 제때 못하고 속주세를 올리는 등 민심을 악화시키는 일을 계속 터뜨린다. 이 와중 그는 소아시아로 여행을 계획하고 출발하는데, 유대인들이 예루살렘에서 반란을 일으킨다. 하지만 네로는 도리어 제대로 이를 막지 못했다는 이유로 인망높은 명장 코르불로를 의심해 그를 자살권유로 자살케한다. 여러 가지 이유로 네로에게 지쳐있던 군대마저 등을 돌리게 만든 결정적 사건이다.

결국 네로는 AD 68년 코르불로 숙청 사건을 계기로 터진 근위대가 반란과 갈리아 총독 가이우스 율리우스 빈덱스 주도의 네로 탄핵 연설 등으로 몰락의 늪에 빠진다. 그리고 이때 빈덱스, 오토 등이 히스파니아 타라콘네시스 속주 총독 갈바를 비롯한 각지의 총독들을 포섭해 들고 일어났고 근위대장 가이우스 님피디우스 사비누스가 농간을 벌여 티겔리누스를 실각시키고 네로를 배신한다. 이어 원로원이 네로를 국가의 적으로 규정하는데, 로마 사회 전체에서 완전히 고립된 네로는 자신의 실정으로 벌어진 내전의 와중에 자살로 생을 마감하였다.

이렇게 하여 아우구스투스의 가문으로 이어진 율리우스-클라우디우스 왕조가 단절되고 만다.

네 황제의 해의 혼란과 플라비우스 왕조의 등장

네 황제의 해의 혼란

네로가 죽은 이후 반란을 일으켰던 갈바가 AD 68년 6월 8일 황제로 즉위하였다. 그러나 애당초 갈바는 모두의 기대와 달리 젊은 시절의 총명함은 이미 사라진 상태였다. 그는 경직되고, 비타협적이었으며 잇딴 실책을 벌였고 아우구스투스 가문이라는 정통성을 가지지 못했다. 따라서 곧 많은 반발을 불러왔고 특히 라인강에 주둔 중이던 게르마니아 군단은 AD 69년 1월 2일 자신의 사령관인 비텔리우스를 황제로 옹립하여 일찌감치 갈바와 대립하였다. 이는 로마에서도 마찬가지였다. 갈바는 원로원에게 네로에게 받은 선물 금액을 임의로 책정해 이를 모조리 뱉어내라고 명하고, 측근들과 애인들을 요직에 앉혀 부정부패까지 기승을 부렸다. 또 피소 사건의 피해자 피소 리키니아누스를 양자로 삼는 등 계속 정치적으로 무덤을 팠다. 이런 탓에 그는 신망을 완전히 잃었고 같은 해 1월 15일 쿠데타가 발생하여 오토가 새로운 황제로 즉위하였다. 이렇게 하여 갈바는 네 명의 황제가 교체되는 AD 69년의 혼란 속에 사망한 첫 번째 황제가 되었다.

이후 오토가 황제가 되었으나 비텔리우스 때문에 그의 지위는 매우 불안하였다. 하지만 그는 네로 시대의 관료들을 복귀시켜 행정공백을 최소화시키고, 비텔리우스 측에 사절을 보내 내전을 최대한 막아보기 위해 최선을 다했다. 하지만 오토와 비텔리우스 측은 결국 맞붙었고, 오토 역시 3개월 뒤 비텔리우스군에 패했다. 이때 그는 패전의 책임을 자신의 잘못으로 여겨 자살했다. 그렇게 오토는 AD 69년에 죽은 두번째 황제가 되었다.

오토를 운좋게 이긴 비텔리우스는 단독황제가 되었으나, 애당초 그는 레누스(라인강) 일대 사령관에 있던 사정 탓에 운좋게 제위에 오른 지극히 무능한 사람이었다. 그는 부하들의 전황을 방치했고, 7개여월동안 연이은 환락생활로 9억 세스테르티우스라는 거액을 날릴 정도로 부패했다. 또 그는 국가의 적으로 공인된 네로를 존경한다며, 그의 명예회복까지 시도한 탓에 로마인들에게 많은 실망을 안겨 주었다. 그러자 이번에는 예루살렘에서 유대전쟁을 수행하고 있던 티투스 플라비우스 베스파시아누스가 군대의 추대를 받아 황제로 즉위하고 군사를 일으켰다. 이리하여 AD 69년 한 해 동안 로마 제국에는 황제가 4명이나 등장하는 대혼란이 발생한 것이다.

베스파시아누스의 등장과 유대전쟁

베스파시아누스의 등장

베스파시아누스는 세금 징수원이었던 에퀴테스 계급의 아버지 플라비우스 사비누스의 아들로 사비니 리에티에서 태어났다. 평범한 가문 출신이었던 베스파시아누스는 트라키아에서 군대생활을 시작했고, 가이우스(칼리굴라) 아래에서 추천을 받아 AD 39년 30세의 나이에 40년도 법무관을 지냈다. 하지만 법무관 임기가 끝난 직후, 그를 추천한 칼리굴라가 암살됐고 클라우디우스가 뒤를 이었다. 이 시기 암살정국에서 그는 공화정 복구를 놓고 토론 중인 원로원에게 암살된 칼리굴라의 정식장례와 암살범 처벌을 주장했다. 다행히 클라우디우스는 근위대 장악 후 공화정 복귀를 무산시켰고, 이 사건 이후 황실 내 해방노예 나르키수스, 카이니스의 추천을 받아 친황제파로 계속 승승장구했다. 그래서 그는 법무관 임기 종료 후 게르마니아 주둔 군단 사령관의 지위까지 올랐다. 그리고 클라우디우스 황제 재위시절인 AD 43년 브리타니아에서 20개가 넘는 도시를 점령하는 뛰어난 전공을 세우면서 개선식을 치르고 그 공으로 BC 51년에는 집정관까지 역임하게 되었다. 하지만 클라우디우스 황제가 급사했고 소 아그리피나, 세네카, 부루스는 그 틈을 노려 유언장을 무시하고 네로를 단독즉위로 옹립했다. 이때 베스파시아누스는 한동안 아무런 직책을 얻지 못했지만 AD 63년 경 아프리카 속주 총독으로 임명받을 수 있었다. 그리고 AD 66년 유대 반란이 일어나고 이를 토벌해야 하는 시리아의 속주 총독, 케스티우스 갈루스가 갑자기 병사하면서 베스파시아누스는 유대 반란의 임무를 맡아 팔레스타인에 파견된 상태였다.

유대 전쟁의 발발

팔레스타인에 위치한 유대인의 나라인 유다 왕국은 알렉산드로스 대왕의 페르시아 원정 도중에 정복되었고 알렉산드로스 대왕이 죽자 처음에는 알렉산드로스 대왕의 후계자를 자처하는 이집트의 프톨레마이오스 왕조와 시리아의 셀레우코스 왕조의 지배를 차례로 받았으나 BC 168년부터 BC 164년까지 이어진 마카베오 가문의 저항운동이 성공하면서 독립에 성공했다. 마카베오 가문은 마타티아스와 그의 셋째 아들인 유다가 차례로 죽자 마타티아스의 막내 아들인 시몬이 유대인 저항운동을 이어받았고 시리아의 셀레우코스 왕조의 내부 권력다툼의 혼란을 이용하여 유대 왕국의 독립을 선포하고 스스로 대제사장이자 왕이 되어 하스모니안 왕조를 시작하였다. 그러나 하스모니안 왕조의 성쇠는 얼마가지 못했고 BC 63년 경 동방원정 중인 로마의 그라니우스 폼페이우스에게 정복당하고 말았다.

이후 로마에서 폼페이우스와 카이사르의 내전이 시작되자 카이사르를 지원한 요한 히르카노스 2세가 왕위에 복권되어 비록 로마의 속국 지위로 유다 왕국을 재건하으나 카이사르가 암살되고 이후 로마의 유력가가 된 마르쿠스 안토니우스가 BC 42년 이두매(에돔) 출신의 헤로데 1세를 유다 왕국의 속왕으로 임명하면서 헤로데 왕조가 시작되게 되었다. 다시 로마에서 아우구스투스와 마르쿠스 안토니우스의 내전이 벌어졌으나 헤로데 1세는 안토니우스가 몰락한 이후에도 로마의 초대 황제가 된 아우구스투스로부터 그 지위를 그대로 인정받았다. 다만 헤로데 1세가 죽고 나자 유다 왕국을 삼분하여 차지한 세 아들인 헤로데 아르켈라오스, 헤로데 안티파스, 헤로데 빌립보 1세는 모두 아우구스투스의 인정을 받지 못했다.

AD 6년 가장 많은 영토를 물려받은 헤로데 아르켈라오스가 폐위되자 유다 왕국이 로마 속주로 잠시 편입되었고 AD 41년 헤로데 1세의 손자인 헤로데 아그리파 1세가 로마의 3대 황제인 칼리굴라와의 친분을 바탕으로 유다의 왕위에 오른 뒤 나머지 헤로데 안티파스와 헤로데 빌립보 1세의 영토를 모두 넘겨받으며 유다 왕국을 잠시 재건하였지만 AD 44년 헤로데 아그리파 1세가 사망하자 왕위가 그 아들에게 이어지지 못하고 유다 왕국은 로마의 시리아 속주의 지배를 직접 받게 되었다. 하지만 유다 왕국이 로마 속주로 편입된 뒤 세금을 징수하는 과정에서 로마 속주 총독에 의해 많은 부정이 저질러졌고 이교도인 로마인이 유다 왕국의 대제사장을 지명하는 것에 많은 불만을 가지게 되었다.

그러던 중 네로 황제 시절인 AD 66년 카이사레아 지역에서 유대인과 그리스인의 분쟁이 발생하였으나 로마 주둔군이 제대로 중재해내지 못했고 오히려 유대의 로마 속주 행정관인 게시우스 플로루스가 유대 신전의 금고를 약탈하는 일까지 벌어지자 결국 분노한 유대인들이 반란을 일으켜 예루살렘의 로마 주둔군과 플로루스가 임명한 대제사장까지 모두 학살당했다. 이렇게 예루살렘에서 반란이 일어나자 시리아의 속주 총독인 케스티우스 갈루스가 안티오키아에 주둔 중이던 로마 제12군단과 헤로데 아그리파 1세의 아들로 작은 지역의 분봉왕이 되었던 아그리파 2세의 군대를 이끌고 갔으나 예루살렘 탈환에 실패하였다. 더욱이 갈루스가 시리아의 안티오키아로 되돌아 온 후 갑자기 병사하면서 예루살렘 반란의 진압이 어려워지자 네로 황제는 경험이 많고 노련한 베스파시아누스에게 3개 군단을 이끌고 유대 반란을 진압하도록 명령을 내렸다.

베스파시아누스의 거병

베스파시아누스는 동명의 아들인 티투스 플라비우스 베스파시아누스와 함께 유대반란 진압에 나섰다. 장남 티투스는 클라우디우스의 친아들 브리타니쿠스와 아주 어린 시절부터 동고동락하며 자랐는데, 네로에게 브리타니쿠스가 독살될때 함께 정신을 잃었던 과거가 있었다. 그렇지만 티투스는 네로에게 찍히지 않아, 성인이 된 이후 브리타니아와 게르마니아에서 복무하면서 많은 군무 경험을 쌓았다. 베스파시아누스와 티투스는 AD 67년 봄에 불과 몇 주 만에 갈릴리를 장악하고 AD 68년이 되자 예루살렘을 제외한 유다 왕국의 대부분의 영토를 차지하였다. 그러나 AD 68년 6월 네로가 죽자 전투를 중단하고 로마의 정황을 유심히 지켜보기 시작했다. 처음에 베스파시아누스는 새로운 황제 갈바를 인정하고 티투스를 축하사절로 보냈지만 티투스는 로마에 도착하기도 전인 AD 69년 1월 갈바가 살해당했다는 소식을 듣고 그대로 아버지에게 되돌아왔다. 그리고 로마에서 오토와 비텔리우스 사이의 내전이 벌어지자 베스타시아누스 자신도 황제가 되려는 야심을 품고 조용히 지지세력을 결집시키기 시작했다.

AD 69년 4월 오토가 패배하여 죽고 비텔리우스가 즉위하였으나 거듭된 실정으로 인기가 떨어지자 AD 69년 7월 베스타시아누스가 마침내 거병하였다. 베스파시아누스의 거병에 대해 함께 유대 전쟁을 치르던 베스파시아누스 휘하의 로마 군단은 물론 시리아와 이집트에 주둔 중이던 로마 군단도 지지를 선언하였다. 베스파시아누스는 군사적 전공을 위해 유대 전쟁을 재개하여 예루살렘을 포위하기 시작했고 이후 아들인 티투스에게 유대 전쟁의 지휘권을 일임하고 베스파시아누스 자신은 로마의 주요 곡물 수입지인 이집트의 알렉산드리아로 향하여 로마에 대한 압력을 행사하였다. 또한 자신을 따르기로 한 시리아의 속주 총독인 가이우스 리키니우스 무키아누스를 발칸반도의 디라키움(지금의 알바니아 두러스)에 파견하여 그곳의 함대를 손에 넣도록 하였다. 그러던 중 AD 69년 8월에 도나우 강에 주둔 중인 5개 군단까지 베스파시아누스의 지지를 선언하고 도나우 강 군단장 중 하나인 안토니우스 프리무스가 이탈리아로 진군하여 비텔리우스의 라인강 군단을 물리치고 12월 20일 로마에 입성했다. 비텔리우스는 퇴위를 간청했으나 결국 살해당하며 AD 69년에 죽은 마지막 황제가 되었고 최종적으로 베스파시아스가 황제가 되면서 로마는 AD 69년 한 해동안 황제가 4명이나 교체되는 진통 끝에 겨우 혼란이 마무리될 수 있었다.

플라비우스 왕조

69년 네로 몰락을 시작으로 벌어진 네황제의 해를 정리한 것은, 당시 유대전쟁을 이끌고 있던 베스파시아누스와 티투스 부자였다. 창건자 베스파시아누스, 장남 티투스와 차남 도미티아누스까지 고작 플라비우스 왕조의 치세는 30년도 되지 않았다.

하지만 로마 원수정은 69년 베스파시아누스의 등장, 플라비우스 왕조 치세 아래에서 애매모호한 프린켑스와 임페라토르의 지위를 직위계승법을 통해 명확히 하고, 시민권과 속주민들의 참정권 보장 등 제국 정치와 행정체계를 상당한 수준의 세계국가로 바꿨다. 이런 이유로 이 세습왕조는 위기의 원수정 체제를 재창조하고 팍스 로마나를 사실상 만들었다고 평가받는다.

베스파시아누스 시대

AD 69년 12월 21일 로마 원로원이 베스파시아누스를 황제로 선포하였으나 신중한 베스파시아누스는 안토니우스 프리무스의 진의를 파악하기 위해 그대로 알렉산드리아에 머문 채 디라키움의 무키아누스를 로마로 파견하였다. 또한 베스파시아누스가 황제가 되는 것에 대해서 로마 시민들의 지지를 얻기 위해서는 무엇보다 유대 반란을 빠르게 진압할 필요가 있음을 잘 알고 있었기 때문에 티투스에게 예루살렘을 신속히 함락하도록 하였고 티투스는 아버지의 기대에 부흥하여 5달의 포위전 끝에 AD 70년 9월 예루살렘을 함락시키는 데 성공했다. 비록 유대 반란은 최후의 항전을 벌인 마사다 요새가 함락되는 AD 73년에 공식적으로 종료되지만 예루살렘의 함락과 함께 사실상 끝난 것이었다. 함락된 예루살렘은 신전이 불타고 성벽이 무너지며 완전히 폐허가 되었고 유대 전쟁 동안 사망한 유대인이 무려 110만명에 달했다고 한다. 어찌되었든 유대 전쟁이 마무리되자 베스파시아누스는 비로소 알렉산드리아를 떠나 AD 70년 10월 로마에 입성하고 로마 황제로서의 직무를 시작하였다.

베스파시아누스는 AD 69년 12월 21일 원로원으로부터 공식적으로 황제의 지위를 인정받았다. 다만 베스파시아누스는 평민 출신이었기 때문에 율리우스-클라우디우스 왕조의 황제와 같은 특권을 부여받기 위해 '베스파시아누스의 명령권에 관한 법률'을 원로원에게 제정하도록 했다. 이렇게 하여 베스파시아누스는 공식적인 호칭을 '임페라토르 카이사르 베스파시아누스 아우구스투스(Imperator Caesar Vespasianus Augustus)'로 사용하였고 그 아들인 티투스도 호민관 특권을 부여받아 후계자임을 천명하면서 플라비우스 왕조가 시작되었다. 황제가 된 베스파시아누스는 평민 출신 황제답게 로마 원로원의 의석을 로마의 귀족 뿐만 아니라 갈리아, 북아프리카, 아나톨리아 반도 출신에게도 개방하였고 각종 세금을 신설하여 네로가 탕진한 국고를 보충하도록 하였으며 오늘날까지 유명한 콜로세움 경기장을 로마에 건설하기 시작하였다.

티투스의 짧은 치세와 도미티아누스 시대

AD 79년 베스파시아누스가 사망하자 예정대로 그의 아들인 티투스가 다음 황제가 되었다. 티투스는 아버지를 대신하여 유대 전쟁을 마무리했을 만큼 군사적인 능력이 출중했고, 아버지가 황제가 된 이후에는 근위대의 지휘를 맡아 아버지의 권력강화에 앞장섰다. 이런 이유로 그는 원로원과 민중들에게 이미지가 냉혹하고 비열하다고 알려졌다. 그러다가 AD 79년 황제로 즉위했다. 티투스는 태생부터 유쾌하고, 따뜻하고 사려깊은 사람인데다 워낙 유능하고 공정했다. 따라서 황제가 된 뒤, 이런 그의 본 모습을 알게 된 원로원과 민중들은 티투스를 진심으로 사랑했다. 그러나 그는 여러 가지 재난으로 어려움을 겪어야 했다. 티투스의 치세는 문자 그대로 그와 로마 모두에게 끔찍했다. AD 79년 베수비오 화산폭발로 부유한 캄파니아 일대가 큰 피해를 입어, 폼페이 시가 땅 속으로 매몰되었다. 이어 이듬해에는 로마 대화재가 일어났으며 AD 81년에는 로마에 페스트까지 창궐해 많은 사람들이 사망했다. 모두 본국 이탈리아 안에서 벌어진 일인데다, 황제가 선정을 베푸는 상황에서 예기치 못하게 터진 일이라 고생이 컸다. 더구나 티투스는 평소의 불규칙한 생활로, 밤낮 바뀐 사생활로 유명했기에 2년 내내 터진 자연재해와 전염병 퇴치로 인한 과로는 건강한 티투스의 명을 단축시켰다. 따라서 그는 AD 81년 불과 재위 2년 만에 사망했다. 티투스 사후, 그 뒤는 동생 티투스 플라비우스 도미티아누스가 물려받았다.

티투스의 뒤를 이어 로마의 제9대 황제로 즉위한 도미티아누스는 허영심이 많아 아버지 베스파시아누스의 재위시절 형인 티투스와 똑같은 호민관 특권을 요구했다가 거절당한 바 있었다. 이 때문에 형과 적대하게 되었으나 형이 재위 2년만에 사망하는 행운 속에 로마 황제가 되었다. 도미티아누스는 통치 면에 있어서 전제군주적인 성격을 보여줬는데 자신의 권력을 강화하고 대신 로마 원로원을 약화시키기 위해 로마 속주 총독을 원로원 의원이 아닌 에퀴테스에게 맡도록 변경하였다. 또한 군사적으로는 브리타니아에 대해서는 칼레도니아(지금의 스코틀랜드)까지 군대를 진군시켰고 AD 85년 도나우강 건너편의 다키아족이 국경을 침입하자 이를 직접 격퇴하였다. 그러나 AD 88년 다키아족이 2번째로 침공해오자 로마 1개군단이 괴멸되고 군단 내부에서 반란이 일어나는 어려움을 겪은 끝에 AD 89년 막대한 금품을 제공하는 조건으로 다키아족 왕 데케발루스와 겨우 강화를 맺으면서 그 위상이 많이 실추되고 말았다.

도미티아누스는 상당히 엄격했고, 법집행의 공평함을 공공영역에서의 최대 가치로 여겼다. 따라서 로마 공화정기부터 쉽게 해소되지 않던 불법, 편법들과 부정부패가 과거 티베리우스, 가이우스 시대가 연상되듯 상당수 사라졌다. 이런 이유로 평민과 군인들은 도미티아누스를 지지했다. 하지만 시간이 흐를수록 그는 스스로를 절대시하고, 대놓고 원로원을 무시해 이는 황제와 원로원 간의 대립각을 심화시켰다. 그렇지만 도미티아누스는 이를 의식하지 않고 도리어 자신을 도미누스(주인님) 등으로 부르게 하고 예법을 만들어 형식상 공화국인 로마 제국의 주권자인 원로원을 계속 자극한다고 비난받았다.

상황이 이렇게 험악해지는 가운데, 도미티아누스는 고발자 제도를 활용해 공포정치를 자행하기 시작했다. 그 계기는 AD 89년 상(上)게르마니아 속주 총독인 루키우스 안토니우스 사투르니누스의 반란이었다. 사투르니누스의 반란은 하(下)게르마니아 속주의 주둔군에 의해 진압되었으나, 도미티아누스는 수많은 사람들을 반란에 연루되었다는 혐의로 처형하였고 원로원 의원들도 종종 반역죄로 고발해 사람들을 고문하고 잔혹한 심문기법까지 만들어내며 긴장감을 고조시켰다. 설상가상 도미티아누스는 개인적인 가정사도 복잡하여 이혼과 재혼을 반복한데다, 시간이 흐를수록 자신에게 한없이 관대하고 타인에겐 청렴을 강요하고 엄격함만 요구했다. 결국 AD 96년 도미티아누스는 황궁에서 암살됐다. 야사에 따르면, 황후 도미티아에게 포섭된 노예에 의해 암살되고 말았다고 전해지나, 이는 확실하지 않다.

도미티아누스가 암살되자 공포정치에 신음하던 로마 원로원은 기뻐하며 도미티아누스을 기록말살형에 처했다. 이어 군대가 움직이기 전에 서둘러, 오래된 귀족 출신의 마르쿠스 코케이우스 네르바를 황제로 옹립하였다. 이렇게 프린키파투스(원수정)을 확고히하고 팍스로미나의 문을 연 플라비우스 왕조는 3대 만에 단절되었다.

네르바-안토니누스 왕조 - 5현제의 번영, 팍스로마나

1세기의 율리우스-클라우디우스 왕조 이후 백여년 동안 로마를 지배한 네르바-안토니누스 왕조는 로마 제정 최전성기로 불린, 오현제 또는 팍스로마나 기간동안 존속했다. 총 일곱황제로 구성된 이 왕조는 양자입양을 통한 방법으로 다섯 황제가 연이어 통치했다. 따라서 이 부분은 오현제 시대가 로마 최전성기를 이룬 예로 흔히 거론된다. 그러나 네르바-안토니누스 왕조는 실질적 창건자 트라야누스와 그 누이의 혈연들이 양자입양과 상호 근친혼을 통해 제위를 이었던 부분에서, 이전의 율리우스-클라우디우스 왕조와 비슷한 부분이 많다고 할 수 있다.

네르바-안토니누스 왕조는 과거부터 늘 찬양을 받았지만, 현대 이후 연구들에서 드러나듯 여러 문제들이 생긴 시대이기도 했다. 따라서 현대 학자들은 이 왕조의 치세기를 종종 도금에 가까운 번영기라고 표현하기도 하며, 이는 콤모두스만의 잘못이 아닌 부분으로 지적받고 있다.

네르바 시대

네르바는 공화정 이래 유명한 원로원 명문귀족 집안 출신으로, 그 집안은 아우구스투스 이래 율리우스-클라우디우스 왕조 내에서 번영을 누렸다. 그의 조부는 티베리우스의 친구이자 최측근이었고, 아버지는 가이우스와 클라우디우스의 신임을 받았다. 또 여동생은 오토의 형수이기도 했다. 그는 네로 몰락 이후 네 황제의 해 당시 베스파시아누스를 지지해 플라비우스 왕조 창건에 큰 공을 세웠고 티투스, 도미티아누스를 도왔던 고령의 원로원 의원이었다.

도미티아누스가 암살된 이후, 원로원의 추대로 황제가 됐다. 하지만 즉위 당시 66세의 고령인데다 병중이었기 때문에 통치기간이 2년에 불과하여 별다른 업적을 남기지는 못했다. 그러나 원로원과 협조관계를 유지하면서 도미티아누스의 공포정치의 잔재를 일소하면서 로마 제국을 쇄신했고, 옛 아우구스투스, 클라우디우스 스타일의 원수정 통치 방법을 부활시켜 이를 확립했다.

즉위 후 도미티아누스에 의해 투옥되었던 무고한 사람들을 풀어주고 국외로 추방된 사람들은 사면하여 귀국을 요청하였으며 몰수된 재산도 반환하였다. 그러나 네르바는 군부의 지지가 부족했기 때문에 군부의 지지를 받을 만한 인물을 물색하여 게르만 속주의 한 지방 총독이었던 마르쿠스 울피우스 트라야누스를 양자로 받아들였다. 네르바의 통치기간이 2년으로 매우 짧았기 때문에 네르바의 가장 큰 업적을 자신의 후계자로 트라야누스를 지명한 것이라고 말하는 사람도 있다.

트라야누스 시대

트라야누스는 히스파니아의 로마 속주 바이티카에서 태어났다. 트라야누스의 아버지는 베스파시아누스가 유대 전쟁을 벌이던 시절 그의 군단 사령관으로 복무했던 인연으로 베스파시아누스가 황제가 된 후 집정관 자리에까지 올랐고 이후 시리아와 아시아 속주의 총독까지 지냈다. 트라야누스는 도미티아누스 황제가 암살되던 당시에 상(上)게르마니아 속주 총독을 맡고 있었고 군부 내에서 명망이 높았다. 이 덕분에 트라야누스는 AD 96년 네르바의 양자가 되어 차기 황제로 지명받았고 AD 98년 1월 1일부터는 네르바와 공동 통치를 시작했다. 그리고 AD 98년 1월 27일 네르바가 사망하면서 로마 속주 출신으로는 처음으로 로마 황제가 되었다. 이후 트라야누스는 전임 네르바와 마찬가지로 원로원과의 협조관계를 유지하면서 빈민 자녀의 부양정책, 이탈리아의 도시 및 농촌 회복정책을 추진하면서 내정을 정비하였다.

트라야누스의 제일 가는 업적은 로마 제정 성립 이후 한동안 중단되었던 팽창정책을 적극적으로 실시하여 로마제국의 영토를 최대한으로 넓혔다는 것이었다. 트라야누스의 첫번째 정복사업은 다키아 전쟁이었다. 다키아는 현재의 루마니아 영토에 해당되는 지역으로 티소 강과 헝가리, 도나우 강, 카르파티아 산맥으로 둘러싸인 지역이다. 다키아는 일찍부터 다키아 인들이 거주하고 있었고 도미티아누스 시절에는 다키아 군에게 패배하여 전쟁배상금을 지불하고 평화조약을 맺는 굴욕을 겪기도 하였다. 트라야누스는 AD 101년 3월에 로마 군단을 이끌고 제1차 다키아 원정을 감행하여 이듬해까지 전투를 벌여 다키아 군을 격파하고 다키아의 왕인 데케발루스로부터 항복을 받아내었다. 그러나 AD 105년 데케발루스가 다시 반란을 일으켰기 때문에 AD 106년 제2차 다키아 원정을 떠나 다키아 왕국의 수도를 함락시켰다. 데케발루스는 도망쳤으나 결국 자살하고 말았고 다키아는 로마의 속주가 되었다.

트라야누스는 다키아를 점령하던 AD 107년 나바타이 왕국(지금이 요르단 서부)의 국왕이 죽자 로마 제국으로 병합하여 속주 아라비아로 삼았다. 그리고 AD 114년에는 오랫동안 동방에서 로마 제국에 맞서고 있던 파르티아 제국에 대한 원정을 시작하여 17개 군단, 약 8만명의 병력을 이끌고 로마 제국과 파르티아 제국 사이를 오가며 양국의 완충지대 역할을 하고 있던 아르메니아 왕국을 침공하였다. 트라야누스는 파르티아가 세운 아르메니아 왕을 내쫓고 AD 114년 말까지 아르메니아 전역을 장악하여 아르메니아 속주로 만들었다. 그리고 이듬해 파르티아 제국의 북부로 진입하여 메소포타미아의 주요 도시들을 함락하였고 AD 116년에는 세 방면으로 부대를 나눠 진군하여 파르티아 제국의 수도인 크테시폰을 일시적으로 함락시키기도 하였다. 그러나 곧이은 파르티아의 반격과 이집트 및 유대인의 반란 때문에 퇴각해야만 했고 로마 귀환 도중에 트라야누스의 건강이 급격하게 나빠졌다. 결국 트라야누스는 진중에서 병사하였고 자신의 후계자로, 오촌조카이며 사실상 양자였던 시리아 속주 총독 푸블리우스 아일리우스 트라야누스 하드리아누스를 지명했다.

하드리아누스 시대

하드리아누스는 비록 이탈리아 혈통이고 현직 원로원 의원 아들로 태어났지만, 그의 가문은 포에니 전쟁 후 이탈리아에서 히스파니아 속주에 정착한 속주 가문출신이다. 트라야누스의 오촌 조카이기도 했던 하드리아누스는 공직에 진출하여 여러 관직을 두루 경험하였고 트라야누스의 파르티아 원정 시절에는 시리아 속주의 총독으로서 후방 병참을 담당하고 있었다. AD 117년 8월 9일 트라야누스가 하드리아누스를 양자로 지명하였고 이틀 뒤 트라야누스는 사망했고 하드리아누스는 안티오키아에서 황제로 즉위하였다.

하드리아누스는 우선 트라야누스에 의해 정복된 2개의 지역에 대한 정비에 나서 여전히 파르티아 제국과 분쟁이 계속되고 있던 아르메니아와 메소포타미아 지방을 과감하게 포기하면서 파르티아 제국과의 전쟁을 종식시켰다. 그리고 로마로 귀국하는 길에 다키아 속주에 들러 통치체제를 재편성한 후 이듬해 7월에야 로마로 돌아왔다.

재임시절 속주인 유대교 반란, 브리타니아 반란, 북아프리카 반란 등을 겪었지만 이를 모두 진압하고 속주 통치를 안정화시켰다. 또한 더이상의 팽창정책을 포기하고 대신에 국경선 안정화에 매진하여 로마 제국의 속주들을 순행하며 정비에 나섰다. 브리타니아에는 하드리아누스 성벽을 구축하여 지금의 잉글랜드와 스코틀랜드의 경계선을 만들었고 게르마니아의 방벽도 강화하여 라인강과 도나우강 국경을 정비했다. 파르티아 제국과는 평화조약을 체결하고 아르마니아를 보호국으로 만들어 완충지대로 삼았다. 이렇게 제국의 통치기반을 정비한 하드리아누스는 AD 138년 안토니누스 피우스를 양자로 삼아 뒤를 맡기고 사망하였다.

따라서 말년까지 두번에 걸쳐 속주 순행에 나서며 속주 여러 도시를 건설하고 속주 통치제도 정비에도 힘썼고, 내정개혁에 치중한 점은 고대부터 높게 평가받았다. 하지만 현재는 일부 결정들이 로마 제국 내 이탈리아와 서방속주들이 동방속주들에 비해 경제, 사회적으로 쇠퇴기에 접어들게 한 문제, 원로원의 무력화, 군사방어체제의 한계 노출 같은 걸로 비판 받기도 한다. 다만, 현대에 들어서 안좋은 점이 부각되며 조금씩 비판 받는다고는 하지만, 현재도 하드리아누스에 대한 평가는 좋은편이다.

안토니누스 피우스 시대

안토니누스는 친가가 갈리아 혈통이나 외가는 오래된 이탈리아 귀족 가문인 사람이다.

부계 가문은 본래 갈리아에서 유래한 아우렐리우스 풀부스 가로 할아버지와 아버지가 모두 집정관을 지낸 신흥 가문이다. 반면 외가는 그 시작이 공화정 말로 거슬러 가야 될 정도로 오래된 이탈리아 귀족가문인 안토니누스 가로 외할아버지는 집정관을 지낸 유력 이탈리아 세습 귀족이었고 당대 사람 모두에게 성실하고 청렴한 도덕인으로 불린 대정치가 중 한명이었다. 이런 배경을 가진 안토니누스는 아주 어릴 적 아버지를 잃고 어머니가 사별 직후 재혼해, 친가를 떠나 유아기부터 외조부 밑에서 친아들로 자랐다. 따라서 성인이 된 직후, 대를 이어야 할 외가를 정식으로 이어받았고, 성향과 본인 스스로도 친가보다는 외가 사람이라는 인식이 절대적이었다.

그는 유년기에 이탈리아 노빌레스 가 중 부와 권력을 모두 쥔 안토니누스 가문을 이은 후계자가 됐다. 외조부는 외손자의 아버지이자 멘토였는데, 훌륭한 인격자였고 매우 부유한 사람이고 타고난 귀족임에도 솔직함, 검소함, 언행일치된 삶을 중요시하고 이를 죽을 때까지 실천한 사람이었다. 그래서 외조부의 유언과 친가의 재산까지 이어받아 약관의 나이에 로마와 이탈리아에서 가장 부유한 청년이 됐을 때, 안토니누스는 매우 검소하고 고결한 사람으로 자랄 수 있었다. 이런 성장 배경은 안토니누스는 부계 뿌리만 갈리아 혈통인 전형적인 2세기 이탈리아 세습 귀족 중 한명이 되고, 일찍부터 여러 명망가에서 그를 사위 후보로 점찍은 이유가 됐다.

장모는 트라야누스 누나의 외손녀로 하드리아누스 아내 비비아 사비나의 여동생이고, 아내는 비비아 사비나 황후의 조카 대 파우스티나였다. 이런 인척 배경에 더해 장인은 당시 하드리아누스와 동서지간이며 복심인 대정치가 안니우스 베루스였다. 이런 이유로 그는 하드리아누스에게 입양되기 전부터, 친척이 거의 없는 트라야누스와 하드리아누스에겐 사실상 가까운 남자인척 중 한명이었다.

안토니누스는 청년 시절부터 관대하고 온건하며 인자한 성품과 매우 도덕적이고 성실한 인품으로 가족, 동료, 상관과 부관, 집안 클리엔테스들에게 존경과 사랑을 받았다. 까칠하고 엄격한 하드리아누스 역시 안토니누스를 좋아해, 황제의 두터운 신임을 받아 아시아 속주 총독, 집정관 등 요직을 두루 역임했다. 그는 잠시 은퇴를 고려했다가 황제의 이탈리아 행정장관 임명으로 계속 공직생활을 했는데, 하드리아누스의 양자로서 후계자인 아일리우스 카이사르(루키우스 케이오니우스 콤모두스)가 요절하자, 하드리아누스와 긴급 면담을 거쳐 황제의 양자가 되고 그 후계자로 선포됐다. AD 138년 7월 하드리아누스가 사망하고 안토니누스가 황제로 즉위했고 원로원은 경건한 자라는 뜻의 '피우스(Pius)'라는 존칭을 부여하였다.

안토니누스는 평생 속주 순행으로 보낸 전임 하드리아누스와 달리 거의 대부분 로마를 떠나지 않고 통치했다. 그가 평온하게 통치한 이유는 재위기간 내내 침공이 없고, 그가 개인적 야망과 군공에 대한 열망으로 대규모 전쟁을 일으키지 않았기 때문도 있으나, 이런 이유보다 이 황제의 통치가 이렇게 흘러간 이유는 트라야누스, 하드리아누스 시대때 벌어진 방만한 흑자경영에 따른 국고 정상화와 이탈리아, 서방경제 침체 완화 노력을 이유로 한 내정 안정화 조치에 황제가 힘을 쏟았기 때문이다. 따라서 안토니누스의 성실하고 건실한 내치로, 로마 제국은 번영을 이어갔다. 안토니누스는 속주의 부담을 줄이며 재정을 건전하게 하였고 사회정책도 추진하여 그리스도교 박해를 금지시켰으며 대지진으로 파괴된 그리스와 소아시아, 로도스의 도시들을 재건시켰다. 또한 브리타니아에 안토니누스 방벽을 구축하여 국경을 정비하기도 하였다.

이러한 그의 현실안주적인 통치방법은 종종 3세기의 위기 원인으로 지목되어 비판받고 있다. 그럼에도 그는 하드리아누스의 조치로 벌어진 문무행정 이분화, 군경력자가 아닌 인사들의 행정 기용, 치안판사 제도 개혁에 따른 지나친 효율성 강화 조치 등을 손보는 등의 노력을 했다. 하여 그가 방만하게 현실 안주만 했다면 팍스 로마나는 그 후계자 마르쿠스 아우렐리우스, 루키우스 베루스 즉위 직후에 완전히 무너져 내렸을 것이라고 평가받는다.

안토니누스는 본래 하드리아누스에게 후계자로 지명될 당시, 처조카 마르쿠스 안니우스 베루스(훗날 마르쿠스 아우렐리우스)와 하드리아누스의 양자인 아일리우스 케이오니우스 콤모두스의 아들 루키우스 베루스를 일찌감치 양자로 입양했다. 이때 그는 자신의 막내딸 소 파우스티나를 하드리아누스의 양손자 루키우스 베루스와 결혼시키기로 하고, 처조카 마르쿠스 아우렐리우스는 루키우스 베루스의 누이 케이오니아와 약혼시키기로 한다. 그러나 즉위 후 그는 후계구도는 바꾸지 않고 배필만 바꿔, 연령대가 비슷한 마르쿠스 아우렐리우스를 자신의 딸과 결혼시켰고 처조카, 양자인 마르쿠스 아우렐리우스에게 죽기 전 자연스레 권력을 이양하고 잠자듯 서거했다.

마르쿠스 아우렐리우스 시대

마르쿠스 아우렐리우스는 하드리아누스가 염두에 두었던 또다른 후계자 후보였던 루키우스 아일리우스의 아들인 루키우스 베루스와 함께 안토니누스의 양자로 들어갔고, AD 161년 3월 안토니누스가 죽기 전 단독황제로 제위를 잇게 됐다. 하지만 그는 원로원에서 자신의 동생 루키우스 베루스도 함께 제위를 이어야 한다고 건의했다. 그래서 그는 동생 베루스와 함께 로마 제정 최초의 공동황제가 되었다.

마르쿠스 아우렐리우스 통치 시절에는 평화로웠던 이전 황제들의 시대와 달리 변방에 외적 침입이 잦아 어려운 시기를 보내게 된다. AD 161년 파르티아 제국이 침공하여 로마의 1개 군단을 궤멸시키고 아르메니아 왕국까지 점령하였다. AD 163년 마르쿠스의 동생, 공동황제인 루키우스 베루스가 동방의 남은 군단을 이끌고 출정하여 파르티아 제국의 군대를 격파하고 아르메니아 왕국을 탈환하였고 AD 165년에는 유프라테스 강을 건너 파르티아 국경선 안쪽까지 진격하여 파르티아 제국에게 심대한 타격을 입혔다. 그러나 개선식 후 파르티아 일대에서 유행한 역병이 번졌고, 이는 안토니누스 역병이라고 불리며 3세기까지 로마를 괴롭혔다.

동방에서 벌어진 혼란을 수습한 이후에도 수해 등으로 로마는 재해에 시달렸고, 전염병까지 돌던 상황에서 다뉴브 강 유역의 게르만족들이 본국이탈리아까지 쳐들어온 뒤 북부 최대 항구도시 아퀼레이아를 포위했다. 이 사건은 마리우스 시대 이후 벌어진 로마 건국 후 최대 위기였다. 따라서 마르쿠스는 원로원을 소집해 자신과 동생을 아퀼레이아로 보내달라고 요청했고, 로마 내 노예들에게 자유를 준 뒤 이들을 검투사들과 로마군으로 합류시켜 아퀼레이아로 진군했다. 다행히 두 황제는 게르만족들을 격퇴시켰지만, 아쿠릴레이아에는 다시 역병이 창궐했고, 설상가상 회군 중 공동황제 루키우스베루스가 AD 169년 과로로 쓰러져 젊은 나이에 급사하였다.

이렇게 하여 169년 마르쿠스 아우렐리우스는 단독황제가 됐는데, 동생 사후 온전히 모든 국정을 도맡아 처리하던 중, 다시 게르만족들이 국경을 넘어 로마 국경 일대 속주들을 유린했다. 그래서 황제는 AD 170년 다키아 속주로부터 대규모 군단을 북상시켜 게르만족에 대한 대대적인 공세를 펼치게 하였으나 오히려 총사령관이 전사하고 로마군 2만명이 포로가 되고 말았다. 이렇게 하여 게르만족에 의해 국경 방어선이 위협받자 4개 군단을 더 창설시켰고 AD 172년부터 제1차 게르마니아 전쟁을 벌였으나 도나우강 건너에서 근위대가 대패하고 근위대장이 전사하는 어려움을 겪었다. 결국 AD 173년부터는 각개격파로 작전을 바꿨고 결국 AD 174년 강화를 맺었다. AD 178년부터 다시 제2차 게르마니아 전쟁을 시작하여 게르만의 여러 부족을 몰아붙이기도 하였으나 도나우 강 진중에서 병을 얻어 AD 180년 사망하였다.

콤모두스와 팍스 로마나의 종식

마르쿠스 아우렐리우스가 사망하자 그의 아들인 콤모두스가 단독황제가 되었다. 그는 게르만족과의 전쟁을 중도에 그만두고 로마로 귀환했다. 하지만 AD 182년 그의 큰누이 루킬라가 지극히 질투와 권력욕 탓에 원로원 의원들과 공모하여 벌인 암살미수사건이 발각되면서 스물을 갓 넘긴 황제는 이 일로 충격을 받고 의심, 과대망상, 불안증세에 시달리게 된다.

루킬라의 콜로세움 암살미수사건 이후, 상당수 원로원 의원을 처형됐고 콤모두스는 근위대장들에게 나라를 맡기고 현실도피를 하며 유흥에 빠져 지낸다. 따라서 이 시기부터 매관매직, 부정부패가 일상화되고 나라는 거의 방치되다시피 되는데, 이런 상황에서 브리타니아에서는 이런 행태에 못 견딘 병사들이 대표단을 꾸려 이에 항의하는 일까지 벌어진다. 또 콤모두스는 두 번의 암살 사건을 직접 경험한 이후 검투사 경기에 광적으로 빠져들고 이는 중독증세로 발전하더니, 이 증세는 또 다른 두 차례의 암살 미수 사건과 클레안데르 몰락 사건이 벌어지면서 극도의 정신분열 증세로 심화되기에 이른다.

AD 190년 로마의 반을 태워버린 대화재가 일어나자, 콤모두스는 재건된 로마에 자신의 이름을 딴 '콜로니아 콤모디아나'(콤모두스의 땅)이라는 이름을 붙였다. 또한 오랜 암살 위험을 경험하면서 자신이 불사신 헤라클레스라는 망상에 사로잡혀 '로마의 헤라클레스'를 자처했다. 그래서 콤모두스는 직접 원형 경기장에서 검투사처럼 싸우기도 하였다. 콤모두스의 기행은 급기야 AD 193년 1월 1일 검투사 복장으로 집정관직에 취임하겠다고 선언하면서 극에 달했고, 이 시기에 이르러 황제를 보필하던 매형 폼페이아누스는 반포기 상태로 일시적으로 은퇴하게 된다. 결국 집정관에 취임하기 직전인 AD 192년 12월 31일 콤모두스가 암살되었고 로마 원로원은 즉각 기록말살형에 처했다.

세베루스 왕조 치하의 짧은 안정

현대 이전까지는 고대 기록을 기준으로 한 18세기 에드워드 기번으로 대표되는 로마사 연구자들에게 창건자 외에는 주목받지 못한 세습왕조였다. 전통적인 입장에서 세베루스 왕조는 단순한 군사전제정 내지 선군정치를 통한 잔혹하고 전제적인 통치 아래의 질서 등으로 표현되거나, 3세기 군인황제 시대 이전의 일시적 평화기 정도로 해석되기도 했다. 그런데 2000년대 이르러 3세기 군인황제시대가 연구되고, 렙티스 마그나를 비롯해 그리스, 터키 일대에서의 유적, 비문, 유물 연구 등을 통해 세베루스 왕조는 재평가되고, 이 시대의 연구를 통해 과거 무결점 수준으로 찬양받은 네르바-안토니누스 왕조의 모순 등이 밝혀지게 됐다. 따라서 세베루스 왕조 치하 아래에서 로마 내부 문제 해결이 제시된 부분은 상당히 긍정적으로 재평가되고 있다. 창건자 셉티미우스 세베루스는 훌륭한 행정가, 법률가, 군사령관답게 콤모두스 치하 아래에서 방치된 로마 제국의 문제를 해결했고, 로마는 세베루스 왕조 아래에서 다시 안정을 누린다. 그러나 왕조의 치세는 짧았고, 창건자 이후 연이어 어린 황제들이 즉위하면서 로마를 안정기로 이끈 세베루스 왕조는 어이없게 무너지게 된다.

셉티미우스 세베루스 시대

콤모두스가 퀸투스 아이밀리우스 라이투스 등에게 갑자기 암살되면서 다시 위기가 시작된다. 라이투스가 이끈 프라이토리아니는 전직집정관으로 군부의 신임을 받던 장군 푸블리우스 헬비우스 페르티낙스를 지지하며 그를 황제로 내정했고, 로마 원로원은 이를 통과시킨다. 하지만 네르바-안토니누스 왕조 내의 황족들이 건재하고, 일방적으로 황제 암살자들이 주도한 새 황제 옹립은 공석이 된 황제 자리를 두고 내전이 시작되는 배경을 제공하게 된다. 따라서 새 황제 페르티낙스는 콤모두스 체제 아래에서 방치된 국가 문제 해결과 비대해진 프라이토리아니 개혁을 시도하다가, 재위 3개월만에 근위대장 퀸투스 아이밀리우스 라이투스에게 암살당했다. 이후 라이투스와 프라이토리아니는 황제 자리를 경매 방식으로 내걸어, 경쟁을 유도해 제위를 팔아치운다. 이때 제위를 움켜쥔 인물이 원로원 의원 디디우스 율리아누스인데, 그는 페르티낙스의 동료이자 마르쿠스 아우렐리우스 치하 아래에서 충신이자 장군으로 명성을 떨쳤던 인사였다.

율리아누스는 페르티낙스와 비교해, 확실히 유능했지만 제위를 돈을 주고 산 까닭에 민심을 잃었다. 따라서 그는 라이투스가 모반을 일으킨 혐의로 처형했음에도, "돈으로 제위를 샀다"는 이유로 큰 반발을 불러 일으켰다. 이에 판노니아 총독 셉티미우스 세베루스, 시리아 총독 페스켄니우스 니게르, 브리타니아 총독 클로디우스 알비누스가 반발하여 각자 스스로 황제를 자칭하면서 로마 제국은 내란에 휩싸이게 된다. 그 중에서 가장 두각을 나타낸 것은 판노니아군 사령관 세베루스였는데, 그는 먼저 공동 황제 즉위를 조건으로 브리타니아의 알비누스와 동맹을 맺고 로마로 진군한다. 이에 원로원은 디디우스 율리아누스를 살해했는데, 로마에 들어온 세베루스는 모든 문제의 원인을 제공한 기존의 프라이토리아니를 강제해산시키고 판노니아 출신 병사들을 새로운 프라이토리아니 부대원으로 완전히 교체한다. 이후 세베루스는 원로원에게 살해당한 율리아누스의 시신을 정중히 유족에게 넘겨 정식장례를 치르게 하면서, 스스로 페르티낙스의 후계자임을 선포한다. 그리고 AD 194년 이수스 전투에서 시리아의 니게르를 대파한 후 마지막으로 AD 197년 2월 리옹 전투에서 알비누스마저 격파하고 단독황제가 되어 세베루스 왕조를 창건하였다.

단독 황제가 된 세베루스는 니게르, 알비누스를 지지하면서 자신을 제거하려고 한 로마 원로원을 손보며, 원로원 내 불안요소를 제거했다. 그러면서 그는 원로원을 인위적으로 개편했다. 표면상 그의 조치는 잔혹했고 그 과정에서 플라우티우스 퀸틸루스 같이 억울하게 자결을 명받은 안토니누스 왕조 황족들도 있어 '푸닉술라'라는 악명을 얻게 된다. 하지만 세베루스는 억울하게 사형판결을 받은 플라우티우스 퀸틸루스의 유족들에게는 보복하지 않았고, 재산도 압류하지 않는 등 일정부분 상식선에서 국가를 안정화시키는데 노력했다. 이때 세베루스는 옛 알비누스파 의원들의 재산을 압류해 이를 기반으로 국가재정을 안정화시킨다. 이에 따라 그는 자신의 세력기반인 군대를 우대하고, 황제 자문 및 관료층으로 실무에 능한 기사계급 관료들을 키우기 시작한다. 이에 따라 군단의 숫자를 30개로 늘리고 이들에 대한 봉급을 인상하면서 재정이 부족해지자 그동안 면세 특권을 누리던 이탈리아에도 세금을 걷었다. 또한 원로원에게 기록말살형에 처해진 콤모두스를 신원복구하면서, 스스로를 네르바-안토니누스 왕조의 후계를 자처해 정치적 선언으로 양자입적을 선언한다. 물론 이 방법은 진짜 안토니누스 가문에 입적된 조치는 아니었다.

그는 부자세습 형태를 정례화하여 로마 내전을 방지하는데 주력했다. 따라서 자신의 장남 카라칼라를 일찌감치 공동 황제 겸 후계자로 삼아 자신의 황제권을 공고히 하였다. 세베루스는 AD 197년 동방 속주를 침공한 파르티아 제국을 공격하여 AD 199년 티그리스 강 근처에서 파르티아군을 물리치고 유프라테스 강과 티그리스 강 사이의 메소포타미아 지방을 속주화하는 전공을 세웠다. 그러나 AD 210년 칼레도니아(지금의 스코틀랜드) 전역을 재패하고자 브리타니아 원정을 감행하였다가 AD 211년 2월 에보라쿰에서 병사하고 말았다.

카라칼라 시대

카라칼라의 본명은 루키우스 셉티미우스 바시아누스였지만, 아버지 셉티미우스 세베루스와 함께 스스로 안토니누스 가문를 자처하면서 이름을 개명했다. 따라서 카라칼라의 공식 이름은 마르쿠스 아우렐리우스 세베루스 안토니누스였다. 하지만 그는 세베루스 안토니누스라는 이름보다 켈트족의 전통적인 모자 달린 망토를 개량한 새로운 형태의 망토에서 따온 '카라칼라'라는 별명으로 더 유명하다.

아버지의 최후 라이벌 클로디우스 알비누스와 대결 당시, 카이사르에 임명되었고 일찍부터 공동황제였다. 그런데 어머니 율리아 돔나와 아버지 셉티미우스 세베루스는 카라칼라의 연년생 동복동생 게타에게도 공동황제 자리를 내렸다. 따라서 카라칼라와 게타는 세베루스 생전부터 원수보다 못한 사이가 됐는데, 이는 시간이 지날수록 심각하게 악화됐다. 따라서 세베루스가 요크에서 사망한 이후, 카라칼라와 게타는 칼레도니아인들과 휴전 교섭을 맺고 로마로 귀환한 이후 권력암투를 시작했다.

카라칼라와 게타의 대립은 황궁과 원로원, 법정에 이르기까지 끝없이 계속되었는데, 이 과정에서 두 형제는 로마 제국을 둘로 갈라 나눌 생각까지 했다. 하지만 이런 계획은 어머니 돔나의 격렬한 반대로 무산되었고, 이는 카라칼라가 동생 게타를 죽이기 위해 암살을 여러 차례에 걸쳐 시작한 이유가 되었다. 여러 번의 암살 시도는 모두 실패하자 카라칼라는 본인이 직접 게타를 죽이기로 결심하고, 동생 게타를 어머니의 방으로 유인한다. 따라서 AD 212년 2월, 게타는 어머니가 보는 앞에서 형의 손에 살해당한다. 이때 카라칼라는 "동생이 날 죽이려고 했다"며 자신의 패륜적 행위를 정당화하고, 원로원과 군대를 찾아간 다음 자신의 행동을 변호했다. 그렇지만 원로원과 로마인들은 이를 믿지 않았고, 게타가 형 카라칼라보다 확실히 인격적이고 지지가 강했기 때문에, 카라칼라는 프라이토리아니 병사들에게 충성 보너스를 지급해 그들의 지지를 얻어낸다. 이후, 카라칼라는 옛 안토니누스 황족들을 포함해, 원로원 의원들과 장군, 관료, 해방노예, 인기 전차기수와 검투사 스타, 철학자와 시인 등 수천명을 재판없이 모조리 살해하고 동생 게타를 기록말살형에 처하게 했다. 따라서 카라칼라는 로마인들에게 인기가 추락하게 된다.

이에 카라칼라는 로마 시민들의 인심을 얻기 위해 대목욕장을 건설하고 병사들의 급료를 인상하였으나 이로 인한 재정부족이 발생했다. 따라서 그는 세금을 올리고 화폐의 질을 낮추어 주조하기도 하였다. 카라칼라가 한 정책 중 가장 유명한 것은 AD 212년 로마 제국의 모든 속주민에게도 로마 시민권을 부여한 '안토니우스 칙령'이었다. 이제 로마 시민권이 이탈리아 반도를 넘어서 로마의 모든 속주에게 개방된 것이었다.

카라칼라는 군사적 재능, 업적과 행정가적 자질이 평균 이상으로 뛰어났다. 하지만 그 성격이 잔인하고 독불장군인 까닭에 이런 장점은 업적에 비해 부각되지 못했다. 또 그는 본래부터 허영심이 많았고 스스로를 마케도니아의 전설적인 정복군주 알렉산드로스 대왕으로 여겨 로마를 비우고 군인황제로 활약했다. 이런 이유로, 로마를 위협하던 레누스와 다누비우스 일대의 게르만족들은 수십년간 로마를 공격하지 못했고 동방 역시 알렉산데르 세베루스 시대 말년까지는 평화를 유지할 수 있었다. 그러나 AD 212년 게르만족에 대한 원정 당시 무분별하게 동맹부족까지 학살한 행동은 지나칠 정도로 그의 잔혹함을 돋보이게 했다. 또 AD 215년 파르티아 원정을 무리하게 추진했다가 중단한 이후, 소아시아와 알렉산드리아에서 스토아 철학자들을 처형하고, 알렉산드리아의 소요사태를 진압하는 과정에서 수많은 주민을 학살한 행동은, 서방과 동방 일대의 로마인들에게 잔인함과 허영심만 더 부각시켜 인기를 크게 떨어뜨렸다. 하지만 카라칼라의 군사적 업적과 재능은 병사들 사이에서 절대적인 인기를 얻게 했고, 그가 취한 군제 개편 및 방어선 정비 등은 후기 로마제국에게 큰 힘이 되었다.

이런 가운데, AD 216년 카라칼라는 재차 파르티아 원정을 떠났다. 이때 그는 파르티아 공주에게 청혼하는 등 예측할 수 없는 행동을 보였고, 동방 여행 당시 사소한 이유로 부하들을 혹독하게 다룬 행동 등은 카라칼라의 명을 재촉하는 결과를 낳았다. 그래서 결국 황제의 자리를 노리던 근위대장 마르쿠스 오펠리우스 마크리누스의 사주를 받은 백인대장에 의해 AD 217년 암살되었다.

마크리누스는 소원대로 황제가 되었지만 카라칼라가 벌인 파르티아와의 전쟁에서 승리하지 못한 채 강화를 맺는 과정에서 북부 메소포타미아를 포기하고 볼모로 잡고 있던 파르티아 왕의 어머니와 그 때까지 손에 넣은 모든 전리품을 반환하는 불리한 조건을 모두 수용하면서 인기가 떨어졌다. 결국 카라칼라의 이모인 율리아 마이사가 음모를 꾸며 자신의 외손자인 14세의 엘레가발루스를 카라칼라의 서자로 둔갑시켜 근위대의 지지를 얻어내었다. 결국 시리아의 군단까지 엘라가발루스의 편에 서자 마크리누스는 남은 군대를 이끌고 이탈리아를 향해 도망쳤으나 안티오키아 근처에서 붙잡혀 처형당했다.

엘라가발루스 및 알렉산데르 세베루스의 시대와 시리아 여제들

엘라가발루스의 본명은 바리우스 아비투스 바시아누스였지만 어머니인 율리아 소아이미아스의 가문이 대대로 태양신 바알을 섬기던 엘라 가발이라는 제사장 가문이었기 때문에 엘라가발루스라는 별칭으로 더 유명해졌다. 엘라가발루스는 외할머니의 음모 덕분에 카라칼라의 서자로 꾸며져 마크리누스를 죽이고 동방 출신으로 최초의 로마 황제가 될 수 있었다. 그러나 엘라가발루스는 로마인에게 바알 신을 믿으라고 강요하고 공공연하게 동성애를 즐기면서 로마인들의 공분을 샀다. 또한 경박하고 장난이 지나쳐 거미집을 수집하고 각종 동물들로 마차를 끌게 하는 가 하면 손님들에게 유리로 만든 음식을 대접하고 음식에 거미를 넣거나 말똥을 섞기도 하였다. 엘라가발루스의 기행이 계속되자 율리아 마이사가 엘라가발루스를 설득하여 사촌 동생인 세베루스 알렉산데르를 후계자로 삼게 만들었지만 곧 변심하여 알렉산데르를 죽이려 하였다. 이에 반발한 근위대가 AD 222년 폭동을 일으켜 엘라가발루스와 율리아를 살해하게 된다.

세베루스 알렉산데르가 새롭게 즉위했지만 그의 나이도 14세에 불과했지만 유명한 법학자인 울피아누스를 등용하고 로마 원로원과의 관계도 개선하기도 하였다. 하지만 어머니인 율리아 마마이아가 울피아누스를 실각시키면서 내정이 혼란스러워지기 시작했고 파르티아 제국을 무너뜨리고 새롭게 부상한 사산 왕조 페르시아 제국이 AD 226년에 처들어오면서 로마 제국의 동방 속주가 위기에 처하게 되었다. 세베루스 알렉산데르가 병사들을 이끌고 페르시아 원정에 나섰지만 군사적 재능이 없었기 때문에 결국 패배하였다. 하지만 AD 234년 게르만족의 일파인 알레만니족이 라인강을 건너 처들어 오자 개선식을 거행할 욕심에 알레만니족을 돈으로 매수하려고 하였고 그 사실이 발각되면서 어머니와 함께 근위대에게 살해당하고 말았다.

세베루스 왕조의 몰락과 3세기의 위기의 시작

이렇게 하여 5대에 걸친 세베루스 왕조가 무너졌고 이후 로마 제국은 AD 284년 디오클레티아누스가 황제 위에 오를 때까지 내부적으로 로마 군단이 황제를 마음대로 폐립하며 약 50년간 무려 18명의 황제(공동통치자까지 포함하면 26명)가 교체되는 극심한 혼란을 겪게 된다. 특히 군인 황제 시대로 불리는 이때 로마황제 중에 천수를 누린 사람이 2명 뿐일 정도로 혼란이 극심하였다. 이 시기는 대외적으로도 동방에 새롭게 등장한 사산 왕조 페르시아 제국의 압박과 북방에서 날로 증가하는 게르만족의 침입으로 어려움은 가중되었다.

그동안 왕위다툼의 혼란을 겪던 파르티아 제국을 무너뜨리고 새로운 동방의 강국으로 등장한 사산 왕조 페르시아 제국이 로마의 동방 속주를 끊임없이 위협하였고 북방의 게르만족은 비록 통일된 정치체계는 없었지만 폭발적으로 늘어나는 인구로 인해 부족해진 식량을 찾아 로마 제국이 라인강 중류에서 도나우강 상류까지 연결하여 만든 방벽인 리메스 게르마니쿠스를 쉴새없이 넘어오기 시작했다. 이른바 '3세기의 위기'라고 불리는 이 시기 로마는 계속된 어려움 속에서 사회, 경제, 정치적으로 많은 면이 이전과 달라지게 된다.

3세기의 위기

군인 황제 시대의 개막

본래 아우구스투스가 만들어낸 로마 황제는 법적으로 확실한 지위가 아니라 로마 공화정의 프린켑스와 임페라토르, 호민관 특권을 교묘히 뒤섞어 놓은 것이었기 때문에 차기 황제의 계승 방법이 명확하지 않았다. 처음에는 혈통이 가장 중요한 요소였지만 아우구스투스를 이은 티베리우스부터 아우구스투스의 양자였고 오현제 시대에도 능력이 뛰어난 인물을 양자로 지정하는 방식으로 황제 계승이 이어진 것처럼 반드시 전임 황제의 혈통일 필요가 없었으며 오히려 네로와 콤모두스, 카라칼라의 사례에서 보듯이 혈통에만 의존할 경우 폭군이 등장하는 문제가 있었다. 또한 네로나 콤모두스가 죽은 이후 혈통이 단절되자 그때마다 로마 원로원이 로마 황제를 지명하였지만 결국은 로마 군단장끼리 벌어진 내전에서 승리한 베스파시아누스와 셉티미우스 세베루스가 각각 자신의 왕조인 플라비우스 왕조와 세베루스 왕조를 창건하였는데 이로서 로마 군단의 지지를 받은 로마 군단장이 로마 원로원의 승인을 받아 로마 황제가 되는 선례가 만들어졌다.

그런데 AD 235년 세베루스 알렉산데르가 암살되고 세베루스 왕조가 단절되자 이제 차기 로마 황제로 라인강에 주둔한 로마 군단병들은 신병훈련책임자였던 막시미누스 트라쿠스가 추대되는 일이 벌어졌다. 막시미누스는 군단장도 아닌 일개 대대장에 불과했기 때문에 당연히 속주 총독 경험도 없었고 로마 원로원 의원도 아닌 상태에서 로마 황제로 선출된 것은 이례적인 일이었다. 더구나 막시미누스 본인 스스로 로마 군단을 이끌고 수도 로마에 입성하여 로마 원로원을 위협하여 승인을 받아낸 것도 아니고 단순히 로마 군단병 사이에서 신망을 얻어서 얼떨결에 로마 황제로 추대된 경우였기 때문에 로마 원로원은 마음에 들어하지 않았지만 이를 거부할 힘이 없었다. 이로서 로마 황제를 지목하는 권한이 이제 로마 원로원으로부터 로마 군단으로 넘어가게 되었다. 특히 3세기부터 북쪽에서는 인구가 폭발적으로 증가한 게르만족이, 동쪽에서는 파르티아 제국을 무너뜨린 사산 왕조 페르시아가 끊임없이 국경을 넘어왔기 때문에 이를 막아낼 수 있는 군사적인 능력이 로마 황제에게 요구되는 가장 큰 덕목이 되면서 전투에서 승리한 전공만 있으면 곧바로 황제 지위를 찬탈하는 군인황제시대의 대혼란이 시작되었다.

막시미누스 트라쿠스

막시미누스 트라쿠스의 이름에 붙은 트라쿠스는 트라키아 출신이라는 뜻으로 가난한 농민의 집안에서 태어나 일찍이 로마 군단의 병사로 입대하였다. 당시는 아직 카라칼라의 '안토니우스 칙령'이 공포되기 이전이었기 때문에 속주민은 로마 군단에 보조병으로 입대하여 20년간 복무하는 것이 로마 시민권을 얻는 가장 일반적인 방법이었고 막시미누스 트라쿠스도 그 길을 선택한 것이었다. 기골이 장대했던 막시미누스 트라쿠스는 황제가 된 셉티미우스 세베루스의 눈에 띄어 근위대에 들어갈 수 있었고 세베루스 알렉산데르 시절에는 라인강의 로마군단에서 신병훈련 책임을 맡은 대대장의 지위에 올랐다. 그러던 중 막시미누스 트라쿠스는 병사들 사이에서 많은 신망을 얻었고 세베루스 알렉산데르가 살해되자 병사들의 추대를 받아 황제가 될 수 있었던 것이다.

비록 로마 원로원은 막시미누스 트라쿠스의 황제 즉위를 인정했지만 탐탐치 않은 것은 어쩔 수 없었다. 일단 로마군 최정예 서방 병력의 지지를 받는데다, 원로원은 세베루스 왕조 치하 아래에서 나날이 약화된 상태였다. 그러나 이런 현실에도 원로원과 로마인들은 막시미누스 트라쿠스를 심정적으로 지지하기 어려웠다. 왜냐하면 막시미누스 트라쿠스는 대대로 트라키아 출신인데다 이민족의 혼혈일지도 모르는 애매한 혈통, 그것도 본인 대에 와서야 보조병으로 복무해 로마시민권을 딴 로마황제였다. 쉽게 말해, 안토니누스 칙령 이전부터 로마인이었어도 변방 태생의 이민족인지 반이민족이 국적취득 후 황제가 된 사람이었다. 따라서 로마 원로원은 쿠데타로 옹립된 막시미누스 트라쿠스를 반(半)야만인이라고 대놓고 얘기했다. 또한 막시미누스 트라쿠스는 일개 대대장 출신에, 그것도 신병 훈련 교관에 불과한데다 밑바닥부터 차근차근 승진한 여타 다른 하급장교 출신들과 비교해도 교양이 상당히 부족했다. 그래서 모국어 라틴어조차 제대로 구사하지 못하는 막시미누스는 누구보다 교양있고 로마인이라는 자부심이 강한 원로원 의원들의 지지를 받을 수 없었다. 이러한 사실은 막시미누스 트라쿠스도 잘 알고 있었기 때문에 황제 즉위 후에도 수도 로마에 가기보다는 라인강에 머물며 게르만족 격퇴에만 몰두했다. 어쨌든 병사들의 신망이 좋고 용맹도 뛰어난 만큼 재위 3년 동안은 계속해서 승전보를 수도 로마에 전달할 수 있었다.

이렇게 막시미누스 트라쿠스가 3년 동안 국경에서 성공적으로 게르만족를 격퇴하고 있었지만 여전히 로마 원로원의 반응은 냉담했다. 그 이유는 막시미누스가 계속 승리한 것이 시샘난 이유가 아닌, 막시미누스 때문에 군자금으로 세금을 뜯어가고 올라오는 승전보고서도 상관이 명령하는 어조로 통보하는 일방통행이었기 때문이다. 따라서 게르마니아 전쟁 중 부교설치 과정에서 원로원 의원 일부가 참여한 막시미누스 암살 시도 사건이 벌어지는데, 막시미누스는 이 사건을 계기로 더 강하게 대응한다. 또 그는 외적과의 전쟁에 많은 군자금이 필요하다는 명분으로 사회복지기금으로 사용될 예산과 무상배급품까지 군자금으로 유용하도록 명한다. 따라서 로마와 이탈리아 그리고 부유한 북아프리카 지방, 아시아 속주 등 동방 일대에서는 가혹한 세금징수와 약탈에 가까운 수탈에 못 이겨 여기저기에서 불만이 폭발직전까지 치솟는다.

그러던 중 AD 238년 3월 아프리카 속주 총독 고르디아누스과 같은 이름의 그 아들 고르디아누스가 현지 올리브, 밀, 무화과 등을 재배한 대농장 지주들에게 황제로 추대된다. 고르디아누스 가문은 오늘날 터키의 아나톨리아 지방의 고르디움에서 기원한, 마르쿠스 안토니우스의 클리엔테스 후손으로 셉티미우스 세베루스와 카라칼라 시대때 원로원에 편입된 매우 부유한 신흥 귀족가문이었다. 이때 고르디아누스 총독은 79세의 고령에도 불구하고 애당초 제위에 욕심이 있어 미리 황제를 상징하는 보라빛 망토와 장신구 등을 준비한 뒤 카르타고로 들어간다. 이어 그는 황제 추대 직후 그 사실을 로마 원로원에게 통보했다. 또 그는 비밀리에 원로원에 사람을 보내 여러 인사들과 접촉 후 자신이 반란을 일으켰음에도 이를 정당화시켜달라고 로비까지 벌인다. 이 결과, 고르디아누스 부자의 황제 승인요구서가 로마 원로원에서 낭독되었을 때 원로원 의원들은 대항마로 고르디아누스 부자를 인정하고 황제로 그대로 승인해준다. 그들이 바로 로마 원로원이 내세운 막시미누스 트라쿠스의 대항마 고르디아누스 1세와 고르디아누스 2세다. 아울러 원로원은 이때 막시미누스 트라쿠스는 로마 원로원에 의해 국가의 적으로 선포한다. 당연한 이야기인데, 진중에서 전쟁 중 졸지에 로마 원로원으로부터 버림받은 막시미누스 트라쿠스는 분노하여 즉각 군단을 이끌고 수도 로마로 향했다.

이에 로마 원로원은 고르디아누스 1세와 고르디아누스 2세에게 서둘러 로마로 돌아와 방어에 나서도록 하였지만, 이 계획은 처음부터 꼬이게 된다. 왜냐하면 원로원은 고르디아누스 부자를 인정해줬음에도, 이들 부자의 요구와 달리 자신들과 사이가 나쁘지 않은 누미디아 속주의 총독 카펠리아누스를 면직처리하지 않고 그에게 권고만 취하며 "새 황제들이 당신을 면직처리해달라고 하니, 일단 복귀해달라"고 알렸기 때문이다. 하지만 원로원의 판단과 달리 고르디아누스 1세, 고르디아누스 2세와 카펠리아누스는 총독이 되기 전부터 사적으로 서로 앙숙지간인데다, 북아프리카로 건너온 이후 재판과 행정실무 처리과정에서 이견을 보여 무척 사이가 나빴다. 따라서 카펠리아누스는 원로원의 권고를 수용하지 않고 반발해, 현직 총독으로서 즉각 대응한다. 이때 누미디아 속주의 로마군은 카펠리아누스의 지휘 아래 AD 238년 4월 아프리카 속주의 카르타고를 공격한다. 이에 고르디아누스 부자는 카르타고 내 경비병력까지 긁어 모아 북아프리카 일대 로마 최정예 병력과 맞선다. 하지만 이 싸움은 누미디아 총독 카펠리아누스가 가진 야전사령관 능력과 잘 훈련된 로마군을 상대로 게임이 되지 않았다. 따라서 고르디아누스 2세는 전투 중 그대로 전사했고, 카르타고 시는 누미디아 로마군에게 금세 함락된다. 그리고 이때 아들의 전사 소식과 카펠리아누스의 단호한 입장을 전달받은 고르디아누스 1세는 체포 직전 자살해버린다. 이렇게 고르디아누스 1세, 고르디아누스 2세가 어이없게 몰락하자, 로마 원로원은 상당히 당혹해한다. 다행히 카펠리아누스는 이후 막시미누스 쪽에 붙지 않고 그만 뒀기 때문에 더 큰 소란은 벌어지지 않는다. 하지만 막시미누스 트라쿠스는 군을 이끌고 이탈리아 국경 근처까지 내려온 상태였고, 원로원은 고르디아누스 1세, 고르디아누스 2세를 황제로 승인해준 터라 화해도 불가능했다. 따라서 원로원은 오래된 명문귀족들로 집정관 경력이 풍부하고, 군대 경험과 행정실무 경력을 두루 거친 푸피에누스 막시무스와 발비누스를 공동 황제로 선포한다. 하지만 이런 혼란 속에서 원로원은 고르디아누스 일가 지자들의 폭동과 협박에 못이겨, 고르디아누스 1세의 어린 외손자를 고르디아누스 3세에게 카이사르 직위를 내린다.

로마 원로원의 이러한 선택은 고육지책이었지만 의외로 큰 효과를 발휘했다. 막시미누스 트라쿠스는 로마 원로원을 응징하고자 호기롭게 이탈리아 본토로 들어왔지만 이미 그는 로마인들에게 인기가 최악이었다. 또 막시미누스는 로마 원로원의 결정에 따라 국가의 적인터라 이탈리아 도시들은 남녀노소 힘을 모아 완강하게 저항했다. 따라서 전투가 몇 달 동안 교착상태에 빠지게 되는데, 이런 상황에서 로마군 병사들도 부대 내 식량이 떨어지고 같은 동포들까지 자신들을 원수 취급하자 막시미누스 트라쿠스를 배신한다. 앞서 얘기한 것처럼 로마 황제는 공식적인 지위가 아니었기 때문에 죽음 이외에는 그만둘 방법이 없었고 결국 막시미아누스 트라쿠스는 후계자인 아들과 함께 AD 238년 5월 자신을 추대한 병사들 손에 살해돼 인근에 진을 펼친 푸피에누스 막시무스에게 그 머리가 전달된다.

고르디아누스 3세와 필리부스 아라부스

막시미누스 트라쿠스가 살해당하면서 공동의 적이 사라지자 이제는 로마의 공동 황제인 막시무스와 발비누스를 두고 로마 원로원이 두 개의 파벌로 나뉜채 정쟁에만 몰두하기 시작한다. 이때 발비누스는 자신처럼 오래된 명문가 출신임에도 훨씬 많은 공을 세운 푸피에누스 막시무스를 시기했고, 막시무스 역시 자신이 아퀼레이아에서 싸울 동안 치안 유지는커녕 혼란만 가중시킨 발비누스를 좋게 생각하지 않았다. 따라서 고르디아누스 3세의 어머니로 고르디아누스 1세의 딸 안토니아 고르디아나가 개입된 것으로 강하게 추측되는 음모 아래 프라이토리아니가 황궁으로 쳐들어가 막시무스와 발비누스를 둘다 납치하여 살해한다. AD 238년 한 해동안 막시미누스 트라쿠스에 이어 막시무스와 발비누스까지 살해당하는 혼란이 발생한 끝에 이제 고르디아누스 3세가 유일한 로마 황제가 되었다. 하지만 황제가 될 당시 13세에 불과했기 때문에 처음에는 어머니가 대리 통치하였고 고르디아누스 3세 내각은 티메시테우스와 필리푸스 아라부스 같은 동방 출신들이 장악한 섭정 통치방법으로 운영된다. 이때 고르디아누스 3세의 근위대장 티메시테우스는 자신의 딸을 소년황제와 결혼시켰고, 여러 정적들을 제거하며 권력을 키운다. 다행히 권신 티메시테우스는 로마 원로원과 큰 문제가 없었는데, 문제는 이 시기부터 제국 안에서 자연재해가 터지고 고트족이 다시 침범하는 일 등이 연이어 터지게 된다. 그리고 이런 상황에서 AD 242년 사산 왕조 페르시아의 사푸르 1세가 동방 속주를 다시 공격한다. 이에 티메시테우스는 사위인 고르디아누스 3세와 함께 동방으로 향하여, 페르시아군을 격파한다. 이후 로마군은 그대로 메소포타미아 지방으로 진격하는데, 티메시테우스가 갑자기 사망한다. 따라서 로마군은 사산 왕조 페르시아의 역습을 허용해야 했고 후원자를 잃어버린 고르디아누스 3세는 장인 생전부터 프라이토리아니를 통제해온 또 다른 인사 필리푸스 아라부스에게 근위대장 자리를 내준다. 그러나 이 임명 후에도 로마군은 온전히 고르디아누스 3세를 지지하지 않았고, 황제는 AD 244년 페르시아군과 교전 중 살해(전사)된다.

고르디아누스 3세가 의문스러운 과정 속에서 죽자, 동방에 있던 원정군 병사들과 프라이토리아니는 필리푸스 아라부스를 황제로 옹립한다. 필리푸스 아라부스의 이름 중 아라부스는 아랍 출신이라는 뜻으로 시리아의 베두인 부족 출신인 아랍인이었다. 필리푸스는 유럽인이 아닌 아랍인 중에도 로마 황제가 나타나게 된 것이었다. 필리푸스도 통치자로서는 무능하지도 유능하지도 않은 편이었으나 정치력은 나름 있어 로마 원로원과 가급적이면 충돌하지 않는 자세를 보였고 이를 통해 황제 자리를 지켜나갔다. 그러나 AD 249년 게르만족의 일파인 고트족이 도나우강 방어선을 넘어서 침공해오자 이를 격퇴하는 전공을 세운 데키우스가 병사들의 추대로 로마 황제가 되었고 이에 절망한 필리푸스는 자살하고 말았다.

데키우스와 갈루스

데키우스는 집정관을 역임한 후 로마 원로원 의원을 지냈고 필리푸스 아라부스에 의해 도나우강의 모이시아를 방어하는 군단장으로 임명받아 고트족을 방어하는 전공을 세웠다. 이렇게 데키우스는 원로원 의원 출신이라는 점과 고트족을 물리친 전공을 통해서 데키우스는 로마 원로원과 군단병 모두의 지지를 받을 수 있는 가장 이상적인 로마 황제 후보자로 떠올랐다. 그리고 마침내 AD 249년 무능한 필리푸스 황제를 대신한 로마 황제로 추대되어 베로나 근처에서 필리푸스의 군대를 물리친 후 로마 황제가 될 수 있었다.

데키우스는 황제가 된 직후인 AD 250년 1월에 내린 포고령을 통해서 모든 로마 시민들은 로마신을 경배하고 신성한 제물을 바칠 것을 요구했다. 이에 대해 그리스도교인들이 반발하자 대대적인 그리스도교 탄압에 나섰다. 그러나 고트족이 다시 도나우강을 건너 모이시아와 트라키아를 침범해왔기 때문에 그리스도교 탄압을 마무리하지 못하고 고트족을 토벌하러 나서야 했다. 데키우스는 만일 사태를 대비하여 성년이 된 두 아들을 공동 황제로 임명하고 그 중 둘째 아들인 호스틸리아누스를 수도 로마에 남긴 채 큰 아들인 헤렌니우스 에트루스쿠스와 함께 출정하였다. 그러나 데키우스의 예상이 불행히도 적중하면서 AD 251년 흑해 연안의 도브루자 늪지대에서 벌어진 아브리투스 전투에서 데키우스가 큰 아들과 함께 전사하고 말았다. 이렇게 하여 데키우스는 로마 역사상 이민족과의 전쟁에서 전사한 최초의 황제가 되었다.

데키우스와 헤렌니우스 에트루스쿠스가 한꺼번에 사망하면서 호스틸리아누스가 로마의 유일한 황제가 되었지만 고트족을 막아내는 일이 급선무였기 때문에 로마 군단은 모이시아 속주 총독인 트레보니아누스 갈루스를 공동 황제로 추대하였다. 그러나 갈루스는 로마 황제가 되자 고트족과 대결하기 보다는 그들의 요구조건을 들어주며 강화를 추진했고 자신의 후임 모이시아 속주 총독으로 아이밀리아누스를 임명한 뒤에 서둘러 수도 로마로 되돌아 가 버렸다. 더욱이 호스틸리아누스가 얼마 뒤 전염병에 걸려 사망했기 때문에 갈루스는 아무런 전투없이 유일한 로마 황제가 되는 행운을 얻었고 자신의 아들인 볼루시아누스를 후계자로 지명할 수 있었다. 그러나 고트족은 갈루스와 강화를 맺었음에도 불구하고 AD 253년 대규모로 도나우강을 건너 발칸 반도로 처들어왔기 때문에 모이시아 속주의 로마 군단병들이 자신의 지휘관인 아이밀리아누스를 로마 황제로 추대해 버렸다.

발레리아누스

아이밀리아누스가 반란을 일으키자 갈루스는 라인강 상류의 게르마니아 수페리오르의 속주 총독인 리키니우스 발레리아누스에게 지원을 요청했으나 발레리아누스의 군대가 도착하기도 전에 부하에게 살해당하고 말았다. 하지만 발레리아누스가 뒤늦게 도착한 뒤 아이밀리아누스와 전투에서 승리를 거두면서 발레리아누스가 로마 황제로 추대되었다. 발레리아누스는 세베루스 알렉산드르 재위 시절 집정관을 지냈고 막시미누스 트라쿠스 시절 로마 원로원 의원으로서 고르디아누스의 반란을 주도하는 위치에 있었기 때문에 로마 원로원의 호감을 얻고 있었다. 또한 갈루스에 의해 게르마니아 수페리오르의 속주 총독이 되면서 로마 군단의 지지도 얻을 수 있었다. 이 때문에 발레리아누스는 데키우스에 이은 두번째로 이상적인 로마 황제 후보자로 떠오르게 되었다.

63세의 나이에 황제가 된 발레리아누스는 데키우스의 중단된 그리스도교 박해정책을 이어받아 카르타고 주교와 로마 주교를 처형하였다. 발레리아누스가 로마 황제가 될 무렵 로마 제국은 북쪽의 고트족이 대거 침입하여 발칸 반도를 유린하였고 동방의 사산 왕조 페르시아의 샤푸르 1세도 다시 로마의 동방 속주를 노리기 시작한 어려움을 겪고 있었다. 그러나 발레리아누스는 넓은 로마 제국을 혼자서 통치하는 것은 불가능하다고 생각하여 아들인 갈리에누스를 공동 황제로 임명한 후 제국의 서부지역 통치를 위임하고 그 자신은 동부지역 통치에 전념한 채 사산 왕조 페르시아에 대한 전쟁을 시작하였다. 비록 초반에는 유리하게 전쟁을 이끌어 갔지만 AD 260년 초 갑자기 에데사 전투에서 사산 왕조 페르시아의 포로가 되어 버렸다. 자세한 내막은 밝혀지지 않았지만 샤푸르 1세의 회담 제의에 소수의 호위병력만 이끌고 갔다가 포로로 붙잡혀 버렸다는 것이 정설이다. 이렇게 하여 발레리아누스는 포로로 붙잡힌 로마 역사상 최초의 황제가 되어 버렸다.

갈리에누스

갈리에누스는 아버지 발레리아누스로부터 공동 황제로 임명된 후 라인강을 넘어오는 게르만족의 일파인 알라마니족을 방어하고 판노니아의 잉게누우스, 일리리쿰의 레갈리아누스가 일으킨 반란을 토벌하느라 정신없이 보내던 중 발레리아누스가 사산 왕조 페르시아의 포로가 되었다는 소식을 들어야 했다. 그러나 갈레리우스는 여전히 라인강과 도나우강을 방어하기에도 정신이 없었기 때문에 사산 왕조 페르시아에 포로로 붙잡힌 아버지를 구출하려는 시도조차 포기하였다. 그러나 게르만족과 사산 왕조 페르시아의 계속된 공격에 서쪽의 라인강과 도나우강을 연결하는 방어선과 동쪽의 유프라테스강을 이용한 방어선이 완전히 무너져 갈리에누스 혼자서 로마 제국의 모든 국경을 동시에 방어하는 것이 불가능해졌기 때문에 이를 해결하기 위한 나름대로의 방법을 강구하였으나 이는 당대는 물론 후대에도 비판받는 미봉책에 불과하였다.

우선 갈리에누스는 서쪽의 갈리아 제국과 동쪽의 팔미라 제국을 토벌하지 않고 자신을 대신하여 로마 국경을 지켜주는 것으로 생각하고는 로마 제국을 사실상 분할해 버리는 실수를 범했다. 먼저 갈리에누스는 판노니아와 일리리쿰의 반란을 진압하기 위해 게르마니아의 두 속주 총독로 임명한 마르쿠스 카시아니우스 라티니우스 포스투무스가 전리품 분배 문제로 갈리아 총독인 푸블리우스 리키니우스 코르넬리우스 사로니누스와 다투던 중 살해해 버리고 말았는데 그 와중에 갈리에누스의 아들도 죽이는 사고가 발생했다. 이에 포스투무스는 현재의 독일 트리어에 해당하는 아우구스타 트레비로품에 수도를 정하고 갈리아 제국의 독립을 선포하였다. 그러나 로마 제국의 원로원, 집정관, 호민관 제도를 그대로 준용하고 군단병의 지지를 받아야만 황제가 될 수 있는 등 로마 제국의 형태를 그대로 모방한 작은 로마 제국에 지나지 않았다. 갈리에누스도 처음에는 갈리아 제국의 반란을 진압하고자 하였지만 현실적으로 여의치 않았고 어차피 포스투무스가 라인강의 방어를 계속 맡아준다면 그 지위가 속주 총독이던 황제이던 중요하지 않다고 생각하고 갈리아 제국의 존재를 그대로 인정해 주기로 결정했다.

비슷한 시기에 동방 속주에서도 발레리아누스의 장군이었던 풀비우스 마크리아누스가 두 아들 소 마크리아누스와 퀴에투스를 황제로 옹립하자 시리아 팔미라의 귀족인 셉티미우스 오데나투스가 자신의 사병을 이끌고 마크리아누스를 토벌한 후 시리아 일대를 장악하는 일이 일어났다. 그러나 오데나투스는 여전히 갈리에누스를 로마 황제로서 대우하였고 갈리에누스도 이에 대한 보답으로 오데나투스를 로마의 속왕으로 임명하고 아나톨리아 반도와 이집트 속주를 제외한 나머지 동방 속주의 방어를 일임했다. 비록 오데나투스는 AD 260년부터 AD 267년까지 사산 왕조 페르시아의 공격을 성공적으로 막아내었으나 AD 267년 승리 축하연에서 큰 아들과 함께 암살당하고 말았다. 이에 오데나투스의 후처였던 제노비아가 암살범을 죽인 뒤 자신의 어린 아들인 와발라트를 남편의 후계자로 앉히며 실권을 장악하였고 갈리에누스도 이를 인정해야 했지만 제노비아는 남편과 달리 로마의 속왕으로 만족하지 않고 로마 제국으로부터 독립을 선포하고 아나톨리아 반도와 이집트까지 공격하게 된다. 이렇게 하여 로마 제국은 서쪽의 갈리아 제국과 동쪽의 팔미라 제국이 분리되고 말았다.

다음으로 갈리에누스는 국경에 주둔한 로마 군단만으로는 기병 위주의 게르만족을 상대하기 버거워지자 마찬가지로 기병 위주로 편성한 상설예비대를 편성하여 북부 이탈리아에 주둔시켰다. 이 예비대는 기동력을 최대한 높이기 위해 기병의 비율을 이전에 비해 3배이상 높였고 무어인 경장 기마 투창병과 달마티아 외인 기병 부대, 강력한 복합궁을 사용하는 오리엔트 궁수 부대, 페르시안 장창병대, 쐐기꼴 대형으로 전투하는 게르만계 보병, 낙타부대 등 다양한 병종이 혼합하였다. 이미 셉티미우스 세베루스 황제 시절에 파르티아식 중장기병의 개념이 도입되었고 카라칼라 황제 시절에는 기병대를 이용한 기동타격대 개념이 등장한 것에서 발전하여 이제는 아예 로마 군단의 중심병과를 전통적인 중장보병이 아니라 게르만족이나 사산 왕조 페르시아와 같은 기병 위주로 변경한 것이었다.

여기서 더 나아가 실리주의자인 갈리에누스는 기병대장을 원로원 의원을 임명하던 로마 공화정 시절부터 이어져 온 오랜 전통을 깨고 전문 군인을 기병대장으로 임명하였다. 비록 제정 이후 로마 황제에 대한 자문기관으로 실권을 모두 빼앗긴 로마 원로원이었으나 문민 행정과 군사를 두루 경험한 사람만이 로마 원로원 의원의 자격을 얻을 수 있어 로마 원로원은 오랫동안 로마 제국의 인재양성기관을 역할을 하였으나 이제는 그 기능마저도 상실하게 된 것이었다. 또한 로마 군단의 중심병과가 중장보병에서 기병으로 변경되면서 지금까지 황제의 후보자 대부분이 군단장이었던 것과 달리 갈리에누스 이후에는 황제 후보자가 기병대장으로 변경되어진다.

마지막으로 갈리에누스는 알라미니족이 라인강을 넘어오자 이를 격퇴하지 않고 협상을 통해 라인강 주변의 국경지역을 내주는 대신에 다른 게르만족을 막아내도록 하였다. 이는 게르만족에게 게르만족의 방어를 맡긴 것으로 로마 제국 스스로 국방의 자주성을 일부 포기했다는 점에서 후대 역사가에게 큰 혹평을 받았고 당대에도 로마 군단 내부에서 갈리에누스가 게르만족 애첩을 두고 있다는 소문이 나돌 정도로 큰 비판을 받았다. 그러나 어쨌든 라인강 방어 임무에서 벗어난 갈리에누스는 도나우강 방향으로 군대를 집중하여 잉겔누우스와 레갈리아누스의 반란을 진압하고 게르만족을 도나우강 바깥으로 몰아낼 수 있었다.

클라우디우스 고티쿠스

로마 제국을 지키기 위해 밤낮없이 동분서주하던 갈리에누스였지만, 그의 단독통치기는 많은 이들의 반발을 샀다. 발레리아누스가 포로가 된 상황에서 갈리에누스는 아버지를 빼오려는 시도를 하지 않아 빈축을 샀고, 이는 제국 여기저기에서 반란, 독립 움직임으로 확산된 원인이 됐다. 결국 제국은 로마 제국, 갈리아 제국과 팔미라 제국이라는 3갈래로 쪼개졌다. 허나 갈리에누스는 제국 통합을 추진하면서도, 자신과 본인 가문, 극소수의 권세가 만을 위해 로마 제국의 근간을 뒤흔드는 정책을 잇달아 펼치고 편가르기를 하며 여러 사람들에게 욕을 먹었다. 그는 총독들의 반란을 막겠다며 로마 원로원 의원을 로마 군단에서 배제했다. 이어 계속된 국고 부담을 줄이기 위해 게르만족에게 국경수비의 일부를 부탁했다. 따라서 갈리에누스 휘하의 직업군인 출신 장군, 기병대장들까지 불만을 품었고, 이는 갈리에누스 치세 후반부터 반란과 토벌이 도돌이표처럼 반복되는 상황을 초래했다.

결국 AD 268년 팔미라 제국의 제노비아가 이집트까지 점령하자 갈리에누스는 큰 위기에 처하게 되었다. 이집트는 황제의 개인 영지이자 이탈리아가 수입하는 밀의 3분의 1 이상을 공급하던 주요 곡창지대였다. 때문에 이를 상실한 것은 갈리에누스의 가장 큰 실책이 되었고, 그나마 그를 따르던 일리리아 출신 기병대장들까지 갈리에누스에게서 등을 돌렸다. 하지만 갈리에누스는 여전히 자신과 아들들의 승계 작업에 집중하고, 본인 외가와 처가 같은 극소수 가문들에게 권력을 밀어줬다. 이는 원로원 의원들과 갈리에누스에게 소외된 본인의 친척들, 그를 따르던 일리리아 장교 집단이 합심해 갈리에누스를 없애겠다고 마음먹은 원인이 됐다. 따라서 아우레올루스가 총대를 매고 밀라노에서 반란을 일으켰을 때, 갈리에누스는 그 반란을 거의 진압했음에도 로마 군단의 지지를 잃어버린 채 살해당했다. 갈리에누스를 제거한 진압군은 그 후임 황제로 기병대장이었던 클라우디우스 고티쿠스를 추대했다. 클라우디우스 고티쿠스의 이름에 붙은 고티쿠스는 고트족 출신이라는 의미가 아니라 고트족과의 전쟁에서 큰 전공을 세워서 얻은 칭호였다.

갈리에누스가 살해됐다는 소식이 전달되자, 로마 원로원은 명령을 내려 갈리에누스의 막내아들과 아내를 처형하고, 갈리에누스 외가와 처가 식구들도 살해했다. 이때 갈리에누스의 이복동생 소 발레리아누스가 억울하게 함께 죽임을 당했다. 따라서 황제가 된 클라우디우스 고티쿠스는 소 발레리아누스의 친모와 소 발레리아누스의 유가족들에 대한 보복을 금지했다.

클라우디우스 고티쿠스는 갈리에누스가 추진한 개혁 중 문제가 많은 부분을 되돌리거나 손보면서, 원로원과 협력해 무너져가는 제국을 안정화하는데 주력했다. 이런 상황에서 고트족이 침공했다. 따라서 클라우디우스 고티쿠스는 포로가 된 고트족 남자 중 젊고 건장하면 로마 군단에 편입시키고 나머지는 무장 해제 후 황폐화된 모이시아 속주에 정착시키는 정책을 추진했다. 이는 전임자인 갈리에누스가 단순히 알리마니족에게 라인강의 방어를 일임한 것과 달리 어디까지나 로마의 통제를 받는 범위내에서 정착을 허락한 것으로 정착할 토지를 얻은 고트족은 더이상 로마를 공격하지 않고 자신의 땅을 지키려고 자발적으로 싸우게 만들었다. 그러나 이러한 뛰어난 정책에도 불구하고 클라우디우스 고티쿠스 자신은 재위 1년 반만에 전염병으로 사망하고 말았다.

아우렐리아누스