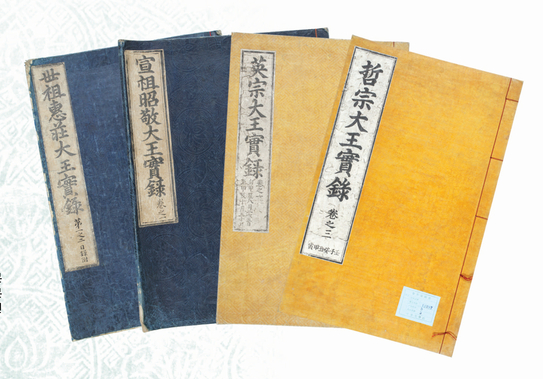

조선왕조실록

조선 왕조가 자신들의 역사를 편찬한 사서.

국보 제151호이자 유네스코 세계기록유산이다. 정족산사고본, 태백산사고본, 오대산사고본과 함께 국보명으론 기타산엽본이 유네스코 측에는 상편 21책으로 되었다.

국가유산청에서는 태조실록부터 철종실록까지의 25대 472년의 기록만을 조선왕조실록으로써 취급하여 국보 151호 지정 및 유네스코 세계기록유산 지정도 이들 기록에만 되어 있다. 고종실록과 순종실록도 없는 건 아니고 조선왕조실록의 연장선으로 편찬되었으나, 이 실록을 편찬한 시기는 이미 일제강점기였으므로 전통적인 조선왕조실록과 같은 방법으로 편찬하지 않았고, 일제가 의도적으로 왜곡한 부분이 있어 별도로 취급된다.

북한도 적상산사고본의 대부분을 보유했는데, 북한에서는 '조선봉건왕조실록', '리조실록' 등으로 칭한다. 북한에 있는 적상산사고본 조선왕조실록은 대한민국의 손을 벗어나 있기 때문에 국보로 지정되지도 못했고, 유네스코에 북한과 공동등재하지 않았으므로 세계기록유산 조선왕조실록에서도 빠졌다.

유네스코에서 사용하고 있는 영어 명칭은 "Annals of the Joseon Dynasty"다. "Annals"는 대략 '연대기' 정도의 의미로, 직역하면 '조선왕조의 연대기'라는 의미다. 등재 당시 국가유산청에서는 아래 4가지를 세계기록유산 등재 이유로 밝혔다.

조선왕조실록은 정치, 경제, 사회, 문화 그리고 천재지변 등 다방면의 자료를 수록한 종합사료로서 가치가 높다.

일본, 중국, 월남(베트남) 등 유교문화가 퍼진 곳에는 모두 실록이 있는데 편찬된 실록은 후손 왕이 보지 못한다는 원칙을 지킨 나라는 조선왕조뿐이다.

이 원칙의 고수로 조선왕조실록은 기록에 대한 왜곡이나 고의적인 탈락이 없어 세계 어느 나라 실록보다 내용 면에서 충실하다. 권수로 치면 중국 명 실록이 2900권으로 더 많으나, 실제 지면수로는 조선왕조실록이 이보다 훨씬 많아 분량면에서 세계 제일이다.

일본, 중국, 월남의 다른 실록들은 모두 당대 만들어진 원본이 소실되었고 근현대에 만들어진 사본들만 남아 있으나 조선왕조실록은 세계에서 유일하게 왕조 시기의 원본이 그대로 남아 있다.

편찬

실록 편찬은 고려 때 고려실록부터 있었는데, 조선건국 시에도 마찬가지로 춘추관을 만들고 기록자인 사관(史官)을 두었다. 사관들은 왕들을 따라 다니면서 왕과 주변 관료들이 하는 행동을 빠짐없이 적은 기록물 사초(史草)를 만들었다. 그 이외에도 춘추관 사관들은 3년마다 자신들이 작성한 사초와 각 관청의 기록물을 모아 별도로 시정기(時政記)를 만들어 의정부와 사고에 보관했다.

사초와 시정기 모두 실록편찬의 공정성을 보장하고, 기록자를 정치적 탄압으로부터 보호하기 위해 왕조차 볼 수 없는 비공개 문서였다. 따라서 조선시대 국왕 중 자신의 사초를 읽어본 왕은 거의 없다. 연산군이 무오사화 때 자신의 사초를 보았다고 알려지기도 했지만 이는 오해로 연산군 본인의 사초가 아니라 아버지의 사초를, 그마저도 직접이 아니라 문제가 된 부분만 신하가 베껴온 것을 읽었다. 그리고 이마저도 최악의 선례가 되어 오히려 더욱 금기시되었다.

국왕으로 즉위했던 인물이 사망하면, 현직 국왕은 사관 같은 춘추관의 구성원과 정승급 고위 인사를 넣은 임시기구인 실록청(實綠廳)을 설치하고, 위에서 언급한 사초, 시정기와 승정원일기 같은 각 관청의 기록들을 모아서 죽은 국왕의 실록을 편찬했다.

편찬과정은 3단계로 나누어지며 첫 단계는 실록청을 도청(都廳) 아래에 방(房) 1-3곳으로 나누고(세종, 성종 같이 분량이 많은 실록의 경우 방을 6개까지 늘렸다고 한다). 각 방에서 1차 자료에서 중요한 사실을 가려 초초(初草)를 작성하고, 다음으로 방에서 작성한 초초본을 도청에서 해 중초(中草)를 작성하고, 마지막으로 실록청의 수장인 총재관과 도청 당상이 재차 수정하고 문장을 통일해 정초(正草)를 작성하면 실록이 완성된 것이었다.

이후 완성된 실록은 5개를 복사해서 춘추관에 1개를 두고 지방에 만들어 둔 사고(史庫)마다 1개씩 보관한다. 그리고 실록청은 마지막 작업으로 초초본과 중초본을 시냇물에 씻어 없애는 세초를 했다.

세초(洗草)

세초(洗草)란 초초와 중초 때문에 나중에 문제가 생김을 막고자 아예 물에 씻어서 새 종이로 만들어 버리는 것을 말한다. 이 세초식은 실록 편찬의 '쫑파티' 역할을 하기도 했는데 세초식 장면을 그림으로 그려 남겨두기도 했다. 세초가 시행되는 곳은 현재도 남아있는 서울 종로구 신영동의 '세검정'. 세초 후에는 세초연이라는 잔치를 열었다고 한다. 어떤 의미에서 실록 편찬 과정은 세계적인 역사기록의 편찬 과정이면서도 세계적으로 유례없는 기록 말살의 과정인 셈이기도 하다.

세초에는 두 가지 이유가 있다.

물자를 아끼기 위해서이다. 왕도정치를 표방한 조선 왕조는 꽤 검소하게 정부를 운영했기 때문에 모든 물자를 귀하게 여겼다. 조선 조정에게 초조본과 중초본의 제작에 들어가는 종이는 무척 아까운 지출이었다. 굳이 검소를 표방하지 않았더라도, 당시 종이는 현대에 생각하는 것보다 훨씬 더 귀한 물건이었고, 반도 내에 널리 퍼져있는 험난한 산세같은 환경의 문제들로 인해 세금을 거두는 것이 한계가 있었던 조선 입장에선 너무 많은 지출이었다. 특히 한지는 제작공정이 까다로워서 대량생산이 불가능했고, 고급지는 더욱 귀했다. 여기에 두 가지 판본 외에도 사료 편찬을 위해 왕의 재위기간 동안 사관들이 열심히 여러 가지 일을 기록한 원본사료인 사초에 쓰인 종이까지 합하면 그 양이 어마어마했다. 이 정도 양을 한번 쓰고 말기에는 너무 아깝다고 생각하여 정초본이 완성되면 필요성이 줄어든 다른 사료들의 종이를 재활용하고 전부 세초하는 것. 한지는 찢어지지 않도록 주의해서 물로 잘 씻어 먹물을 빼낸 뒤 잘 말리면 다시 사용할 수 있다.

사초 기록에 있어 사관들의 자율성을 보장하고, 정쟁의 소지를 차단하기 위해서이다. 다듬어서 완성된 형태로 만든 실록과는 달리 사초는 그야말로 어떤 상황에 대해 사관의 생각이 여과없이 기록된 경우가 많기 때문에 이로 인하여 사관들이 화를 입거나 정쟁이 불거지는 경우가 많았다. 특히 연산군 때 김일손의 사초에서 비롯된 무오사화는 사초의 내용이 공개될 경우, 어떤 일이 벌어질 수 있는지를 잘 보여준다. 무오사화가 벌어지는 과정에서 연산군이 사초를 열람하였고, 이로 인해 많은 신하들을 처벌하였기 때문에 중종 때 대대적으로 세초를 하고, 아예 세초를 의무로 규정하여 이전에 세초하지 않고 남겨뒀던 사초까지 모두 씻어버렸다. 연산군 이후 사초를 보려 한 임금은 없었다. 연산군 이후 사초 열람을 시도하는 것 자체가 나는 연산군 같은 폭군이다! 하고 선언하는 짓으로 인식했기 때문이다. 물론 그렇다고 해서 명색이 '기록물'인데 국왕이 실록을 참고조차 하지 않은 건 아니다. 왕이 실록을 직접 읽지는 않되, 조정에서 중요한 판단을 내려야 할 일이 있으면 그 전례를 찾아보기 위해서 국왕이 사관에게 지시를 내려 열람하여 기록을 찾도록 했다. 과거에는 연산군 때부터 세초가 시작되었다고 널리 알려져 있었으나, 성묘보전세초록이 발견되며, 조선 초기에도 세초가 행해져 왔다는 것이 밝혀졌다.

이 작업 때문에 사라진 어마어마한 초초와 중초, 생생한 현장 자료들을 보지 못하게 되어 애석하게 여기는 역사학자들도 많다. 그나마 조선 후기는 승정원일기, 비변사등록, 일성록 등 다른 자료들도 남아있지만 조선 전기는 하필 임진왜란과 병자호란으로 기록이 거의 증발했으니...

단, 광해군일기는 조선왕조실록 중 유일하게 중초본이 남아 있다. 그래서 정초본에 없는 광해군에 대한 기사가 있다. 이는 광해가 폐위되었고 그의 세력이 재기할 가능성이 아예 사라졌기 때문에 굳이 중초본을 없애야 할 이유가 없었기 때문인 듯하다.

조선 왕조 내내 사초와 실록을 열람할 수 없도록 하는 금기가 대체로 지켜져왔고, 왕이라고 할지라도 이를 깨고 열람을 시도할 때마다 대신들의 격렬한 항의에 의해 뜻을 거두는 경우가 많았다. 다른 누구도 아니고 조선을 건국한 이성계도 예외는 아니어서 "사관이 나에 대해 어떻게 써 놓았는지 직접 보고 그것을 통치의 귀감으로 삼고자 한다."라는 얘기를 꺼냈다가 신하들이 "통치의 귀감으로 삼고자 하신다면 전대의 역사서를 읽는 것으로도 충분하옵니다."라고 나오자 더 말을 못 한 적이 있다. 세종은 태종실록 편찬이 끝난 뒤 부왕의 실록을 보려고 했다가 '열람한다면 후대 임금들도 본받아 실록을 보고 고칠 겁니다.' 하고 신하들이 반대해 뜻을 접었다.세종 13년 기사 같은 기사에 따르면 이 금기의 원형은 태종부터 시작되었다는 것을 알 수 있는데, 이 당시에는 사초와 역대 실록 전부를 포함하는 전적인 금기는 아니었고 선왕의 실록만 열람하지 않는다는 취지였다. 이후 세종이 태조실록 편찬본과 태종실록의 사초를 열람하면서 태종실록을 열람하지 않은 이유로 태종실록 편찬자가 아직 살아있어 불이익을 받을 수 있다는 점을 든 것을 보아 태종 역시 비슷한 이유로 열람하지 않은 것으로 추정된다.

보관, 그리고 수난

컴퓨터도, 소규모 기억장치도 없던 시절에 백업을 정말 철저하게 했다. 고려실록은 궁궐에 1부, 소실을 대비해 해인사에 1부, 총 2부를 만들었는데 조선왕조실록은 항상 4~5부를 만들었다. 고려실록도 몽골제국의 고려 침략전쟁이나 거란군의 고려침략전쟁인 여요전쟁으로 파괴당했고, 홍건적과 왜구와의 전쟁때도 소실되기도 하는 등 이렇게 오랑캐의 침략으로 소실되는 경우가 많았기에 그런 사태를 막기 위해서인 것으로 보인다.

《세종실록》부터 실록이 완성되면 복사본의 오·탈자를 막기 위해 활자로 4부를 인쇄해서 한양의 춘추관에 한 부를 두고, 나머지 3부는 지방에 사고를 설치하여 보관해서 3년에 한 번씩 꺼내 볕에 말리는 '포쇄'라는 작업으로 곰팡이가 슬거나 좀이 먹는 것을 방지했다고 한다. 지방의 세 곳은 충주12·전주·성주였는데, 겉보기에 별다른 문제가 없는 것 같았지만 대사헌 양성지는 보관 장소에 이의를 제기하며 세조 12년(1466) 11월 17일에 상소를 올렸다. '춘추관은 한양에 있기 때문에 어쩔 수 없지만, 하삼도(下三道)13에 있는 사고는 관청 옆에 붙어 있어 화재의 위험이 있으며 장차 외적이 침입하면 소실될 수도 있으니, 인적이 드문 궁벽한 곳으로 옮겨야 한다. 가령 전주 사고는 지리산으로, 성주 사고는 금오산으로, 충주 사고는 월악산으로 옮겨 그 고장의 절에 보관하고 땅을 지급해서 인근 백성들로 하여금 지키게 해야 한다'는 것이었는데, 조정에서는 받아들이지 않았다.

72년이 지나 중종 33년(1538) 11월 6일에 성주 사고에 화재가 발생해 태조실록부터 연산군일기까지 전소되자, 나머지 사고에서 인쇄·필사해서 성주로 보냈는데, 사고의 위치를 바꾸진 않았다. 그런데 54년 후 임진왜란이 일어나면서 전주 사고본을 제외하고 모두 불타버리고 말았다! 전주 사고본도 전주의 유생인 안의(安義)와 손홍록(孫弘祿)이 사재를 털어 사고의 책들을 전부 내장산으로 옮겨놓고 이듬해 관청에 넘겨줄 때까지 번갈아서 지켜보며 간신히 지켜냈다(이때 안의가 남긴 기록이 수직상체일기).15 결국 광해군 때 춘추관과 함께 마니산·오대산·태백산·묘향산에 사고를 마련하고, 전쟁 뒤의 어려운 시기임에도 불구하고 재출판하여 실록 5부를 갖추었다. 그랬는데도 춘추관 사고본은 이괄의 난과 병자호란을 거치면서 모두 불타버렸기 때문에, 청나라와의 관계가 악화되자 묘향산 사고본은 적상산으로 옮겨졌다.

그리고 이들 사고를 관리하고 보존하는 역할을 왕실로부터 부여받은 것이 각 사고가 소재한 산의 사찰에 있던 승려들, 승군들이었다. 정족산의 전등사, 오대산의 월정사, 태백산의 각화사, 적상산의 안국사가 모두 사찰에 속해서 유사시 승군으로서 동원되는 승려들로 사고 관리 및 보존 임무를 맡고 있었다.

일제강점기에 각지의 사고를 철폐하면서 적상산본은 창경원 장서각으로, 정족산본과 태백산본은 총독부로 옮겨졌으며 경성제국대학이 개교하면서 경성제국대학 도서관으로 다시 이관되어 근대적 장서학에 따라 관리를 받았다. 실록을 처음 학술적으로 연구한 곳도 경성제국대학이었다. 그리고 오대산 사고본은 일제가 도쿄제국대학 도서관으로 반출했는데 간토 대지진이 일어나면서 대출본 47권을 제외하고 소실되었다.21 정족산본은 경성제국대학에 살아남았다가 서울대학교 개교 이후 서울대학교 규장각으로 이관되었다.

6·25 전쟁이 발발하자 서울에 있던 실록들은 임시수도 부산으로 수송되었는데, 서울대 도서관의 태백산사고본과 정족산사고본 등은 군용 트럭에 실려 부산으로 수송되어 경남대한부인회 창고, 경상남도청 창고 등에 보관되었다. 창경원의 적상산본은 제때 피난하지 못하고 북한군이 서울을 점령했을 때 월북한 사학자 김석형(金錫亨)의 건의를 김일성이 받아들여 평양으로 옮겼다. 이후 김일성종합대학 도서관에서 소장한 듯하다. 이는 북한에 있는 유일한 조선왕조실록 판본으로, 대한민국보다 먼저 번역된 《리조실록》의 원전이 되었다고 하는데, 북으로 이송되는 도중 수 차례 폭격 맞을 뻔한 기회를 넘기고 천운으로 살아남은 판본이다. 분명히 피난 갈 때 부산행 기차에 실어서 출발했음을 확인했는데 불구하고 통째로 사라져버린 6·25 전쟁의 미스터리였는데, 나중에 알고 보니 조선인민군이 기차를 통째로 노획했던 것. 그렇게 북한으로 넘어가버렸다고 생각한 적상산본은, 다는 아니지만 일부가 남한에 남아있었다. 국립중앙박물관에서 1권 그리고 한국학중앙연구원장 서각에서 3권을 발견했다.

최종적으로 현재 남한에는 사고본 2종이, 북한에는 1종이 남아있다. 이 중 태백산본은 만일을 대비해 1985년부터 부산 국가기록원 역사기록관에 보관하고 있다. 일본에 있다가 일부만 남은 오대산본은 2006년에 영구대출 형식으로 한국에 반환되었다.

반환 직후 서울의 국립고궁박물관에 임시 소장되었는데, 소장 장소를 두고 논란이 있었다. 본래 사고가 있던 월정사에선 사고본을 월정사의 조선왕조실록박물관으로 옮겨야 합당하다고 주장하고, 문화재청에서는 국보급 문화재를 민간 전시관에서 보관하기엔 곤란하다는 입장을 폈던 것. 사고본의 복제품과 영인본을 월정사 측에게 기증해서 보관·전시 중이지만 월정사는 미봉책에 불과하다며 계속 원본 소장을 주장했다. 여기에 서울대까지 나서서 서울대에서 기증받았으니 서울대에서 소장해야 한다며 실록을 서울대 박물관에 두려고 했다.

결국 최종적으로 월정사가 경내에 건립한 국립조선왕조실록박물관에 오대산본 실록의 원본을 전시하는 걸로 일단락되었다. 애초에 오대산본 실록의 환수 과정에서 월정사가 일조한 부분이 적지 않았기에 월정사의 요청이나 오대산본과 관련한 월정사의 역사적 인연을 무시할 수 없었기도 하고.

이렇게 온갖 수난을 회피했음에도 남아있는 조선왕조실록은 100%가 아니다. 문종실록을 편찬할 때 전주 사고본의 제11권 표지를 제9권에다 입히는 실수를 하는 바람에 전주 사고에는 제11권이 없고 제9권만 두 권이 있었던 것이다. 그리고 제11권이 없는 전주 사고본만 살아남고, 이후 판본은 전주 사고본을 원본으로 삼아 복제한 것이기 때문에 문종실록 제11권은 소멸되었다.

선정

| 유네스코 세계기록유산 | 대한민국의 국보, National Treasures Of Korea | ||||

| 이름 | 한국어 | 조선왕조실록(朝鮮王朝實錄) | 공식명칭 | 한글 | 조선왕조실록 |

| 영어 | The Annals of the Joseon Dynasty | 한자 | 朝鮮王朝實錄 | ||

| 불어 | Annales de la Dynastie Jo-Seon | 영어 | The Annals of the Joseon Dynasty | ||

| 국가·위치 | 대한민국 서울특별시, 성남시, 부산광역시, 평창군 | 분류번호 | 국보 151호 | ||

| 소장·관리 | 서울대학교 규장각한국학연구원, 국가기록원, 한국학중앙연구원 장서각, 국립조선왕조실록박물관, 국립중앙박물관 | 소재지 | 정족산사고본: 서울특별시 관악구 관악로 1, 103동 서울대학교 규장각한국학연구원 태백산사고본: 부산광역시 연제구 경기장로 28 국가기록원 역사기록관 오대산사고본: 강원특별자치도 평창군 국립조선왕조실록박물관 적상산사고본: 서울시 용산구, 경기도 성남시 분당구, 평안남도 평양시 김일성종합대학 기타산엽본: 서울특별시 관악구 봉모당본: 경기도 성남시 분당구 |

||

| 등재유형 | 기록유산 | 분류 | 기록유산 / 전적류 / 필사본 / 고본 | ||

| 등재연도 | 1997년 | 시설 | 1181책, 848책, 75책, 21책, 6책, 4책 | ||

| 제작 주체 | 각 시기의 사관 및 실록청 | 지정연도 | 1973년 12월 31일 | ||

| 1차 사료 | 승정원일기 | 제작시기 | 조선, 1392년~1863년 | ||

평가

내용의 방대함

권수나 책수로는 동시대 중국의 명청실록에 비해 적지만, 내용의 풍부함과 상세한 묘사 등에서는 세계 최고 수준인 편년체 역사서로 평가받는다. 권수 자체는 적지만 글자 수는 조선왕조실록이 훨씬 더 많다. 대명실록은 2909권이지만 글자는 1600만 자 정도로, 4965만 자인 조선왕조실록의 1/3에 불과하다. 한자는 표의문자이기에 글자 수가 곧 내용의 양. 또한 명나라와 청나라의 존속 기간이 조선에 비해 절반 정도에 지나진 않았지만 그럼에도 명, 청은 중국을 통치하는 거대국가였음을 감안하면, 중국에 비하여 강역이 아주 작은 조선이 수십 배 큰 중국의 국찬사서의 몇 배나 되는 분량을 기록한 게 오히려 무서운 일이다.

국가의 정무뿐만 아니라, 국왕과 신하들의 인물 정보, 외교와 군사 관계, 의례의 진행, 천문 관측 자료, 천재지변 기록, 법령과 전례 자료, 호구와 부세, 요역의 통계자료, 지방정보와 민간 동향, 계문, 차자, 상소와 비답 등, 당시 조선 시대의 거의 모든 정치, 사회, 경제, 문화, 외교적 동향을 파악할 수 있는 자료로 평가받는다. 분류가 역사서고 이름이 조선왕조실록이지, 그 실체는 1400년 이후 한반도를 중심으로 한 동아시아의 정보기반이라고 할 수 있다.

유네스코에서도 인정했듯이 이렇게 꼼꼼하고 정확하게 기록된 역사서는 세계에 흔치 않다. 실제 실록에 있는 기록들로 아래와 같은 것들이 있다.

경상도 동래현(東萊縣)에서 세 사람, 양주(梁州)·창원(昌原)·비옥(比屋)에서 각각 한 사람씩 벼락을 맞았다.

震慶尙道東萊縣三人梁州昌原比屋各一人。

태종 9년(1409) 6월 15일 병진 3번째 기사

평안도 삼화현(三和縣) 사람 박독동(朴禿同)과 강아지가 벼락을 맞았다.

震平安道三和縣人朴禿同及狗兒。

세종 5년(1423) 7월 21일 기해 2번째 기사

충청도 회덕현(懷德縣)에서 사람이 벼락을 맞았다.

忠淸道懷德縣人物雷震。

현종 9년(1668) 6월 28일 을미 2번째 기사

어째 언급된게 하나같이 벼락맞았다는 내용이다.

이것만 보아도 조선이 얼마나 체계가 확고하게 잡힌 관료제 사회였는지를 알 수 있다. 별 볼일 없는 평민과 동네 개가 벼락을 맞았다는 기록마저 적혀져 있다.

조선왕조실록에는 당시 불길한 징조로 여겼던 일식이나 월식 뿐만 아니라 각종 천체활동에 대한 자료도 방대하게 기록해놓았다. 이중에는 1604년 요하네스 케플러가 관측하여 '케플러 초신성'이라고도 불리는 SN 1604에 대한 기록도 있다. 케플러는 이 초신성을 거의 1년 가까이 기록을 남겼는데, 당시 실록을 기록하던 사관도 이에 못지 않게 7개월 가까이 이를 기록했다. 지구 반대편에서 같은 천체를 보고 각각 남긴 기록이 지금까지 남았다는 점이 흥미로운 점. 아래는 7개월간 기록된 내용들 중 '일부'를 가져온 것이다.

밤 1경에 객성(客星)이 천강성(天江星) 위에 나타났는데, 미수(尾宿)와는 11도(度)이고 북극성과는 1백 9도의 위치였다. 형체는 세성(歲星)보다 작고 황적색(黃赤色)이었는데, 동요하였다. 3경과 4경에 달무리가 졌다.

선조 37년(1604) 9월 22일 1번째 기사

묘시와 진시에 안개 기운이 있었다. 진시에 태백이 사지(巳地)에 나타났다. 밤 1경에 객성이 천강성 위에 나타났는데, 형체의 크기는 금성(金星)만하였고 광망이 매우 성하였으며 황적색으로 동요하였다. 위치한 곳의 성수(星宿)의 도수(度數)와 북극성과의 도수는 달과 가까이 있는 데다가 유기(游氣)가 있어 측후할 수 없었다.

선조 37년(1604) 윤9월 7일 2번째 기사

1경에서 3경까지 달무리가 졌다. 5경에 객성(客星)이 구름 사이로 조금 보였다.

선조 38년(1605) 3월 15일 1번째 기사

특히 여진족의 중흥을 연구하는 데 1차 사료로 꼽힌다. 청나라 건국 전에 여진족 스스로 남긴 사료가 거의 없는데, 조선에서는 북방을 항상 관심지역으로 여겨 국가 안보를 위해 여진족의 동태를 열심히 기록하였기 때문이다.

현대뿐만 아니라 당대에도 큰 의의가 있었다. 만인지상의 존재인 임금조차 실록에 자신이 어떻게 기록될지를 모르니 몸가짐을 조심케 하는 구실을 하였기 때문이다.

지우개를 쓰지 않는 역사

삼가 살피건대 역대에서 역사를 수찬하는 자는 모두 당시의 기거주(起居注)를 근거하고 간혹 여러 사서(史書)의 기록을 간추려 채록하며 그가 직접 보고 기록한 것을 덧붙였는데도 오히려 어긋나고 잘못된 것이 많았기 때문에 《강목(綱目)》에도 《고증(考證)》·《집람(集覽)》·《집람정오(集覽正誤)》의 설이 있었던 것이다. 만약 그중에 사사로이 좋아하고 미워하거나, 공변되지 못하게 시비한 것이거나, 심지어 굽은 것을 곧다고 하거나, 정(正)을 사(邪)라고 하거나, 제현(諸賢)을 무함하거나 일세를 더럽게 먹칠한 부분에 대해서는 바로잡지 않을 수 없었으니, 송(宋)나라 범충(范冲)의 사서(史書)가 바로 그것이다. (…) 무사(誣史) 중 특히 근거가 없는 것에 대해서는 약간의 유기(遺記) 및 이목(耳目)이 미치는 바의 사실만을 가지고 이를 증변(證辨)하면서 끝내는 ' 《실록》을 살펴보건대'로 예(例)를 삼았다. 그 나머지 제신들이 무고되고 모욕을 당한 것에 대해서는 일일이 거론하여 말끔히 씻어내지는 못하였으나, 그 사람의 처음과 끝을 살피면 그의 옳고 그름을 판정할 수 있을 것이니, 보는 사람이 자세히 살필 일이다.

《선조수정실록》, '선조실록' 수정에 참가한 채유후의 후기

조선왕조실록의 또다른 의의로는 이전 의 주체가 마음에 들지 않아 수정본을 새로 내더라도, 원래 실록을 없애버리지 않고 온전히 남겨두었다는 점이다. '역사는 승자의 기록'이라는 말이 있듯 당대의 역사를 서술하는 주체가 누구냐에 따라 승자에게 유리한 기록은 부풀려지고 패자에게는 다소 억울한 기록을 넣거나 곡해하는 경우가 다반사다. 하지만 조선왕조실록은 새롭게 쓰더라도 이전 내용과 바꾼 내용을 고스란히 남겨 그 평가를 후손들에게 맡겼다.

역사학자들에게 최악의 적이 기록말살형임을 생각해본다면 시사하는 바가 크다. 조선 중기 이후 붕당 정치가 격화되고 당색에 따라 인물에 대한 평가가 크게 오가는 경우가 비일비재해져 실록에도 그대로 반영되곤 했다. 따라서 '수정실록'은 집권당이 바뀌면 그 인물에 대한 평가를 자기 당에 입맛에 맞게 고치는 수정 작업의 일환이었던 것이다. 그러나 새로 편찬한 사관들도 이전 실록 의 주체들은 '몹쓸 신하'니 '황당한 평가를 내렸다.'느니 하면서 깠지만, 정작 그들이 남긴 실록 내용 그 자체는 부정하지 않았다. 심지어 자신들이 새롭게 쓴 내용들도 어느 한쪽에 치우친 평가라는 것을 겸허히 인정하면서 두 내용 모두 남기니 후손들이 알아서 잘보고 판단해달라는 말까지 남겼다. 또한 실록의 수정을 요구한다는 것은 기존 편찬자의 잘못을 전제로 함에도 불구하고, 실록 편찬과 관련된 어떠한 이유로든 기존 편찬자들을 처벌하려는 것은 금기로 여겨졌다.

이런 기록이 없었다면, 오늘날 재평가와 그에 대한 반박이 오가는 광해군이 단순히 연산군과 비슷한 폭군으로만 남을 여지도 있었을 것이다. 만일 기존 기록이 없어지고 선조수정실록만 남았다면, 남는 기록이 광해군에 부정적인 시각으로 서술된 기록이 전부라 그에 맞춰 평가해야 하기 때문이다. 인조반정의 주동자들이 사서를 자신들에게 유리하게 작성했을 것이라는 심증은 계속 남겠지만, 다른 기록이 없는 이상 그것은 어디까지나 '상상'의 영역이 되기 때문. 사실 세계사의 여러 사례를 봐도 이와 크게 다르지 않다.

다만 실록의 내용 자체를 수정하는 경우가 아예 없었던 것은 아닌데, 실록에 기록된 인물의 이름이 후대에 재위한 왕의 이름과 겹쳐 피휘를 위해 후대에 실록에서 이름을 고친 예가 있다. 가령 선조 때 태종 대에 한성부 판관을 지낸 원황(元晃)이라는 인물의 이름이 예종의 휘와 겹친다는 이유로 태종실록에서 원황의 이름을 元滉으로 고친 일이 있었다.

사관의 촌평

사신은 논한다. 도적이 성행하는 것은 수령의 가렴주구 탓이며, 수령의 가렴주구는 재상이 청렴하지 못한 탓이다. 지금 재상들의 탐오가 풍습을 이루어 한이 없기 때문에 수령은 백성의 고혈(膏血)을 짜내어 권요(權要)를 섬기고 돼지와 닭을 마구 잡는 등 못하는 짓이 없다. 그런데도 곤궁한 백성들은 하소연할 곳이 없으니, 도적이 되지 않으면 살아갈 길이 없는 형편이다. 그러므로 너도나도 스스로 죽음의 구덩이에 몸을 던져 요행과 겁탈을 일삼으니, 이 어찌 백성의 본성이겠는가. 진실로 조정이 청명하여 재물만을 좋아하는 마음이 없고, 수령을 모두 공(龔)·황(黃)과 같은 사람을 가려 차임한다면, 검(劎)을 잡은 도적이 송아지를 사서 농촌으로 돌아갈 것이다. 어찌 이토록 심하게 기탄없이 살생을 하겠는가. 그렇게 하지 않고, 군사를 거느리고 추적 포착하기만 하려 한다면 아마 포착하는 대로 또 뒤따라 일어나, 장차 다 포착하지 못할 지경에 이르게 될 것이다.

명종실록 25권, 명종 14년 3월 27일 기해 2번째기사, 개성부 도사를 무신으로 뽑아 보내 도적을 잡을 방도를 논의하다

사신은 논한다. 충신은 두 임금을 섬기지 않고 열녀는 두 남편을 섬기지 않으니, 이는 절의가 국가에 관계되고 우주의 동량(棟樑)이 되기 때문이다. 사로잡혀 갔던 부녀들은, 비록 그녀들의 본심은 아니었다고 하더라도 변을 만나 죽지 않았으니, 절의를 잃지 않았다고 할 수 있겠는가. 이미 절개를 잃었으면 남편의 집과는 의리가 이미 끊어진 것이니, 억지로 다시 합하게 해서 사대부의 가풍을 더럽힐 수는 절대로 없는 것이다. 최명길은 비뚤어진 견해를 가지고 망령되게 선조(先朝) 때의 일을 인용하여 헌의하는 말에 끊어버리기 어렵다는 의견을 갖추어 진달하였으니, 잘못됨이 심하다……절의를 잃은 부인을 다시 취해 부모를 섬기고 종사(宗祀)를 받들며 자손을 낳고 가세(家世)를 잇는다면, 어찌 이런 이치가 있겠는가. 아, 백년 동안 내려온 나라의 풍속을 무너뜨리고, 삼한(三韓)을 들어 오랑캐로 만든 자는 명길이다. 통분함을 금할 수 있겠는가.

인조실록 36권, 인조 16년 3월 11일 갑술 2번째기사, 신풍 부원군 장유가 포로로 잡혀 갔다 돌아 온 부녀자들의 이혼 문제에 대해 계하다

'사관은 논한다.(史臣曰)' 하는 문장으로 시작하면서 사관이 귀띔으로 들은 정보를 기록하거나, 인물이나 사건에 대해 논평한 부분이 있는데, 사관도 사람이니 만큼 가끔 지나치게 주관적이거나 당파에 치우친 생각을 적어 놓았다. 사관의 평을 읽으면 공감이 가거나 통쾌할 때도 있고, 고개가 갸우뚱해질 때도 있다. 상기한 두가지 예시로, 임꺽정의 행각을 두고 사관이 아주 날카롭게 원인을 진단한 부분에서 사관은 '대신이란 놈들이 뇌물이나 먹어대고 관리들이 백성들을 쥐어짜니 임꺽정 같은 놈이 나오겠냐 안나오겠냐?'고 비판했고 이는 현대인의 고개를 끄덕이게 만들지만, 병자호란 때 속환해온 여인들에 대한 부당한 비난과 박해에 그녀들을 보호하고자 나선 최명길을 "삼한을 들어 오랑캐로 만든 자"라고 비판한 사관의 성차별적 시선에는 현대인들은 당혹감을 느낄 수밖에 없다. 실록에 풍부하게 기록된 사실을 읽어보면 사관의 평이 옳은지, 그른지 충분히 판단할 수 있다.

사실 오히려 이는 장점인데, '사관은 논한다'로 인해 어디까지가 객관적인 사실을 기록한 것이고, 어디까지가 사관의 주관적인 평가가 개입한 부분인지를 분명히 알 수 있다. 사서도 사람이 쓰는 것인 이상 필자의 주관이 전혀 개입하지 않기는 힘들므로, 사실과 주관을 뭉뚱그려 적는 것보다는 이렇게 사실과 주관적인 논평을 분리해서 기록하는 편이 훨씬 정확한 기록이 될 수밖에 없다. 또한 사실을 당대 지식인인 사관이 어떻게 생각했는지도 당시의 사회상을 파악하는데에 참고가 될 수 있다는 것도 장점.

한계

조선은 철저한 수도집중 중앙집권국가였기에 지방 기록이 적다. 예를 들면 옆나라 일본은 헤이안 시대 이후 중앙정부가 무너져 정사 편찬에 큰 공백기가 있는 대신 각 지역의 가문들이 왕처럼 군림했기에 이들이 쓴 기록이 많이 남아있다. 다만 자신의 가문을 띄울 목적으로 과장하거나 불리한 부분을 감추는 경우가 많아 기록 하나하나의 신빙성은 많이 떨어지며 이때문에 일부 관찬 정사와 국가 공문서들만 파도 큰 틀은 잡을 수 있는 한국과는 연구 방식도 다르다.50 다만 서술 목적 자체가 중앙정부의 역사 기록물이라 중앙정부 중심이지 지방 관련 기록은 지역에서 올라온 주요 공문서를 모은 각사등록이라는 책이 따로 있다. 그리고 이것도 실록 못지 않게 양이 많다.

또 후대 왕이 모아서 집필하기 때문에 정치적 상황에 따라서 실록의 내용이 사실관계가 왜곡되거나 빠진 경우도 있다.51 무인정사 당시 정도전의 최후나 영정조 때 사도세자 관련 기록, 계유정난 등이 대표적인 예. 비슷하게 같은 실록인데도 후대 사관들이 정리한 내용과 사건 당일의 기록이 모순되는 경우도 종종 있는데 대표적으로 연산군일기에서 무오사화 때 이극돈의 행보를 들 수 있다.

실록의 방대한 분량에 압도되어 '이것만 읽으면 조선의 모든 것을 알 수 있다.'고 생각할 수 있는데 그렇지는 않다. 일단 조선왕조실록은 어디까지나 사초와 승정원일기, 각종 공문서 및 개인사료를 가져다 해 만든 요약본이다. 하루 종일 회의가 이어진 경우 발언을 일일이 기록하지 않고 핵심적인 부분이나 결과만 수록했다. '일일이 기록한 것'을 보려면 사초나 승정원일기, 비변사등록, 일성록 등을 찾아봐야 한다. 다만 요약을 했다고는 해도 마구 한 것은 아니라서 실록 편찬을 맡았던 실록청의 관련 사료들을 보면 어떻게 해야 분량을 적절히 줄이면서도 사실이 왜곡되지 않을지 고민했고, 그럼에도 불구하고 특정 정치적 견해에 치중되었다는 비판을 수용하여 수정실록을 편찬하기도 하였다.

또한 실록은 어디까지나 한양 중앙정부의 시각이 강하다 보니 각 지역에 대해서는 소홀할 수밖에 없고, 중앙정부에 반하는 입장에 대해서는 치우친 견해를 쓸 수밖에 없었다. 즉 어떤 지역에서 민란이 일어났다면 실록은 그것을 '역적의 난'이라고 하지, 일으킨 쪽 입장을 대변하여 적어주진 않는단 이야기다. 물론 '왜 이런 일이 일어났는가, 뭐가 문제였는가.'를 파악하기 위한 노력과 밝혀진 사실들은 적힐 수 있지만 결국 중앙정부의 입장이라는 한계가 있다. 정조 때 실록을 읽은 다음에 북학의 같은 책을 한 번 읽어보면 같은 시대를 다룬 기록임을 믿을 수 없을 정도로 다르다.

그리고 실록은 사회에 대한 인류학적 관심으로 적은 사료가 아니다. 한양 중앙정치에 관한 기록이 대부분이고 그 사회의 미시적인 역사, 예를 들어 속옷의 변천사, 화폐의 유통범위 등에 대해서는 거의 기록하지 않았다. 그러한 부분까지 알아내려면 가문 기록이나 야사집, 어우야담, 용재총화 같은 야담집을 비롯한 잡기류, 각종 관찬(동국여지승람, 동국문헌비고 등) 또는 개인(성호사설, 택리지, 임원경제지 등) 편찬 각종 유서류, 각종 일기 등도 뒤져봐야 한다. 물론 이것들은 대부분이 한자라 대중적 접근도가 극히 떨어지거나 민감한 것들이 있기에 아직 연구자들만의 영역이다. 그나마 인조실록에 담배에 대한 기록이 나오는 등 어쩌다 한번 나오는 식이다.

또 하나의 한계라면 역시 사람이 쓰다보니 민수의 옥 같은 사건도 있었고54 조선 후기로 갈수록 당쟁이 격화됨에 따라서 실록도 당파 입맛에 맞게 내용이 바뀌었다. 이른바 '수정실록', '개수실록', '보궐정오'인데 물론 선조수정실록은 사초가 부족해서 그랬다고 반박 할 수 있지만 현종개수실록이나 숙종실록보궐정오, 경종개수실록은 당연히 사초도 많은데 "어 저거 우리 당파가 쓴 거 아니네? 거짓" 정도 논리로 나왔다. 그래도 나름 장점이 있다면 원 실록과 수정실록 두 개를 교차검증할 수 있다는 점이다.55 또한 당시 당파가 관련 사건에서 어떤 입장이었는지 알 수 있다. 당대의 헛짓거리가 후대에는 더 도움이 될 수 있음이 얄궂은 일이다. 예시를 들자면 선조실록을 두고 서인들이 실록 내용이 부실하고 당파성 있다고 여겨 인조 때 수정실록을 편찬했는데, 수정실록 또한 당파성이 있다. 하지만 그렇다고 선조실록 자체에 당파성이 없었다고 볼 순 없다. 선조실록은 광해군 시기에 편찬되었고 당시 왕은 광해군이었기에 아무래도 북인 입맛에 맞게 저술되었을 가능성도 있으니 말이다. 그리고 헌종실록, 철종실록은 아예 세도정치의 영향인지 사초도 줄어들어 실록 내용이 많지가 않다. 그나마 그 부분은 다행히 승정원일기가 있다.

첫 부분인 태조실록과 끝 부분인 고종실록, 순종실록은 무작정 신뢰하기 어려운 내용이 포함되어 있어 읽을 때 주의가 필요하다. 우선 태조실록은 태조 이성계를 미화하기 위해 신화적인 내용이 포함되어있다. 태조실록 총서는 이성계와 그의 조상들이 조선 왕이 되기 전, 즉 고려의 '일개 장수'이던 시절의 기록으로써, 사관이 옆에서 보고 일거수일투족을 기록한 것이 아니므로 조선왕조실록의 다른 부분과 근본적인 차이가 있다. 그리고 고종실록과 순종실록은 조선총독부 주도 하에 편찬되어 일본 측에 불리한 기사는 누락되거나 왜곡해 실었다는 문제가 있다.

사관들의 집념

이렇게 기록이 많이 남을 수 있었던 건 조선 사관들이 그만큼 근성 있는 사람들이기 때문이기도 했다. 사관들은 자세한 기록을 위해 왕을 집요하게 따라다녔다. 유명한 예로 사냥을 나간 태종이 말에서 떨어지자 부끄러웠는지 "사관들에게 알리지 말라"고 한 일이 있었는데, 이 내용마저 기어코 기록하였다.

親御弓矢, 馳馬射獐, 因馬仆而墜, 不傷。 顧左右曰: "勿令史官知之"

친히 활과 화살을 가지고, 말을 달려 노루를 쏘다가, 말이 거꾸러짐으로 인하여 말에서 떨어졌으나, 다치지는 않았다. 좌우를 돌아보며 말하기를, "사관(史官)이 알게 하지 말라" 하였다.

태종 4년(1404) 2월 8일 4번째 기사에서.

왕이 알리기 싫어한 일조차 기어코 사관들이 알아내어 꼼꼼하게 기록에 남겼고, 후대에도 그걸 없애지 않고 편찬까지 했다는 얘기다. 오죽하면, 이 내용은 실록 홈페이지의 인기 검색어 중의 하나로 꼽히고 있다. 특히 태종 때 민인생(閔麟生)이란 사관은 경연 때 왕이 말하는 걸 들으려고 병풍 뒤에서 숨어 있던 경우도 있었고, 평범한 연회 때도 기록하려고 초대도 안 받고 불쑥 나타나기도 했다. 심지어, 절대왕권을 지녔던 조선 초기 태종 집권기에는 이름모를 사관이 왕과 중전 등이 거주하는 내전에 몰래 들어가려고 했었다고 한다.

다음은 위에 언급된 태종 대의 사관 민인생57이 남긴 '근성'의 흔적이다.

근성의 시작, 연회의 불청객: 실컷 연회를 즐기고 궁으로 돌아가는 태종의 눈에 띈 사관 민인생. 태종 1년 3월 18일 기사

지칠 줄 모르는 근성의 징조: 기세좋게 편전(왕의 거처 겸 업무 공간)에 들어가려다가 제지당함. 태종 1년 4월 29일 기사

들이대기: "편전에서 정사 보실 때도 옆에서 '전하의 아름다운 말씀' 을 기록해도 될까요?" 태종 1년 5월 8일 기사

편전 엿보기: 민인생이라는 사관이 편전에 앉아 업무를 보는 태종을 바깥에서 엿보다가 걸림. 태종 1년 7월 8일 기사

슬픈 결말: 여러 번 몰래 엿보다 걸렸는데, 심지어 휘장을 걷고 엿본 것까지 문제가 되어서 변방에 귀양 가는 진짜(…) 슬픈 결말. 태종 1년 7월 11일 기사

11년 후 아직도 찜찜한 태종: 민인생이 일으킨 사건 후, 9년이 지나 사관의 편전 출입을 허용했지만, 뭔가 찜찜했는지 "사관이 언제부터 편전에 들어왔냐?" 하고 물어, 지신사(知申事)가 "2년 전."이라고 대답. 그러자 태종이 말이 없어서 불안해진 지신사. 태종 12년 7월 29일 기사

뒷담화: '아침마다 사관도 입시하게 해달라.'는 말이 나오자, 민인생의 이야기를 하며 불쾌해 하는 태종.58 태종 12년 11월 20일 기사

이러하듯 사관들의 기록정신에 성역은 없었다. 왕이 쪽팔린 일을 하고 '이거 쪽팔리니까 적지 마라' 라고 한 것도 적었고, 왕이 욕설을 쏟아내도 정직하게 적었으며, 정치가 개판이었던 문정왕후 집권기에는 대놓고 '암탉이 울면 집안이 망한다' 라고 불경한 수준의 문장까지 실어놓기도 했고, '도둑이 생기는 원인을 살피지는 않고 때려잡자'고만 주장하는 명종의 주장이 옳지 못하다고 왕의 주장을 반박하는 내용을 쓰기도 했다.

심지어 사관들은 자신들에게 불리한 내용까지도 적어야 했다. '사관들이 요즘 자꾸 조는데 한번 조져야겠다'라거나, '사관들 근태 관리가 안된다. 혼쭐을 내야 겠다'라는 대신들의 논의들까지도 울면서 모두 꼼꼼하게 적었다.59

이 때문에 왕은 사관들을 좋아하지 않았고, 심지어 왕이 잡아다가 벌을 내리는 사례도 있었다. 대표적인 것이 무오사화. 김일손이 김종직의 조의제문을 실어서 터진 것으로 알고 있으나, 그것 외에도 세조의 정당성 자체를 부정하는 기사들을 많이 실었었다. 결과는 피바다… 그리고 영조 1년 이천해(李天海)의 공초(供草)에선 영조가 사관들에게 "죄인의 흉악한 말을 쓰지 말라"고 하자, 사관이 "흉참(凶兇)하기 때문에 차마 쓸 수 없었습니다." 하고 맞장구치며 설설 긴 모습도 있다. 이 대화를 굳이 써놨다는 건, 앞에서는 그렇게 말해두고, 결국 적었다는 뜻이다. 아닌 게 아니라, 30년 후 신치운(申致雲)이 경종 독살설과 게장을 언급하여 영조가 '이거 쓰지 말라' 라고 명령할 수 없을 정도로 이성을 잃은 틈을 타, 당시 사관이 "지금 신치운이 치는 게장 드립이 지난번에 이천해(李天海)가 했던 소리랑 똑같습니다. 참고해두세요" 라고 재치있게 기록했다.

물론 사관들도 사람인 만큼, 편찬자나 사관의 당색에 따라서 평가가 왔다갔다하는 것은 감안해야 한다. 시대를 막론하고, 늘 일부 편파적인 평가나 곡필의 의심이 가는 부분들이 존재하는 것도 사실. 하지만 실록은 그런 편파서술이나 곡필을 분량이 압도적인 사실 서술로 극복해버리곤 한다. 즉, 일부 곡필된 부분이 있어도, 면밀하게 기록된 전후사실들을 눈 똑바로 뜨고 분석만 잘 하면, 진상이 떠오를 만큼 기록이 풍부하다.

그리고 조선 후기 당쟁으로 인해, 집권당이 바뀌어도 이전 집권당에 유리하게 기록된 기존 실록을 없애버리지 않고 보존하면서, 자신의 당에게 유리한 내용을 수정실록·개수실록·보궐정오 등으로 다시 편찬한 것도 대단한 일이다. 새 집권자가 기존의 기록을 아예 없애버리는 기록말살형이 다른 문화권에서는 얼마나 자주 일어났는가를 보면, 실록의 공정성이 새삼 느껴진다.

현대화 노력

영인

영인(影印)이란 도서, 그림 등의 원본을 사진으로 찍어 기록하는 것을 말한다. 요새 감각으로 말하면 스캔본. 일제강점기에 경성제국대학에서 태백산본을 사진판으로 영인한 적이 있었고, 해방 이후 국사편찬위원회에서 다시 1955년부터 4년 간에 걸쳐 태백산본을 영인해 A4 크기의 양장본 48책으로 간행하였다. 현재는 영인이 아닌 책을 그대로 복제하는 복본 제작과정이 진행중이다. 가쿠슈인 대학에서도 영인한 적이 있다고 한다. 1955년까진 이조실록이라고 불렀으나 이조가 멸칭이란 주장이 대두되어 1955년 10월 12일 조선왕조실록으로 공식적으로 개칭했다. 북한은 아직까지도 리조실록이라 부른다.

번역과 전산화

기록은 모두 한문으로 되어 있어서 일반인들이 이해하기 어려웠으나, 북한에서는 적상산본을 바탕으로 1980년 모두 400권으로 번역이 되어 리조실록이란 이름으로 출판되었다. 남한에서는 원래 전문가들이 보는 것을 염두에 두고 번역작업을 했기 때문에 고유명사와 용어를 살린 것과 달리 북한은 대중서를 지향하여 공식용어나 표현을 모조리 현대어로 고쳐서 내놓았다. 가령 '주상이 종친을 거느리고'라는 표현은 '임금이 가족들 데리고'로 하는 식. 심지어 임금이 받은 시호도 거의 현대 한국어로 풀이해, 가령 세종의 시호인 '세종장헌영문예무인성명효대왕(世宗莊憲英文睿武仁聖明孝大王)'은 '영특하고 문명하며 슬기롭고 용감하며 어질고 뛰어나며 명철하고 효성스러운 세종장헌대왕'으로 번역되었다. 이러한 번역방식은 원단어의 뜻이나 늬앙스가 달라질 수 있다는 문제점이 있지만, 어쨌든 어려운 역사적 전문용어나 고어에 익숙지 않은 일반인들이 보기에는 남한 번역본보다 북한 번역본이 훨씬 읽기 쉽다. 또한 한국 정부(문화재청)의 견해와는 달리 북한 번역본은 고종실록과 순종실록도 실록의 일부로 포함하여 번역했다.

한편 남한에서는 세종대왕기념사업회와 민족문화추진회(현 한국고전번역원)가 주관하여 번역 작업에 들어가 1993년 말에야 번역이 완료되어 출판되었다. 1994년 4월 문화체육부, 교육부, 세종대왕기념사업회, 민족문화추진회, 서울시스템(주)의 합의로 '조선왕조실록 CD롬 간행위원회'가 발족되어 전산화 작업에 들어갔다. 그 결과 1995년 CD롬 초판이 간행되었고 이후 1997년에 1차 개정판, 1999년에 2차 개정판이자 보급판이 출시되었다. 뒤에 고종실록과 순종실록을 별도로 CD롬으로 제작했으며 원문 전산화도 뒤이어 이루어졌다.

현재는 국사편찬위원회에서 조선왕조실록 홈페이지를 만들어 자유롭게 무료로 국역본과 원본을 열람할 수 있다. 과거 네이버처럼 실시간으로 인기 검색어를 보여준다. 대마도 징벌, 측우기 등 학업을 목적으로 한 조사 키워드가 대부분인 반면 '태종 사냥 떨어져' 같은 것도 있어 태종의 수치 플레이는 21세기에도 여전히 계속되고 있다.

또한 한국고전종합DB에서도 번역이 진행중인 승정원일기의 해석본과 함께 조선왕조실록의 국역본을 열람할 수 있다. 한국고전종합DB에서는 주로 국역본 열람에 중점을 두고, 원문을 열람하고자 할 경우에는 조선왕조실록 홈페이지로 리다이렉트된다.

조선왕조실록 전산화는 전세계 지식인들은 물론 한국의 많은 작가들에게도 큰 영향을 끼쳤다. 전산화 과정에서 수많은 오류가 수정되고 새로운 점이 발견되었다고 한다. <한 권으로 보는 조선왕조실록> 같은 책도 전산화가 없었으면 불가능했다. 현재도 꾸준히 증역, 오역 수정 등으로 보완 중이다. 분량이 워낙 많아 (승정원 일기, 일성록 등과 더불어) 실록이 수많은 한문 학자들을 먹여살린다는 말도 있다. 워낙 방대한 양이라 번역/수정 작업이 끝도 없이 계속 필요하기 때문.

번역의 문제점

일반 명사와 고유 명사를 혼동하여, 고유 명사로 된 것을 일반 명사로 풀어서 번역하거나 고유 명사가 아닌데도 이름이겠거니 하는 경우도 종종 눈에 띈다. 예를 들면 흥인지문(興仁之門)은 동대문을 가리키는 말인데 이걸 한자 하나하나 다 풀어서 '인(仁)을 일으키는 문' 이라고 하거나, 임진왜란 당시에 天將이라고 하면 명나라의 지휘관을 가리키는 말인데 이걸 '하늘의 장수' 로 번역하는 식. 직역이나 비표준어 같은 건 시간과 예산의 문제로 인해 번역을 빨리 완성할 필요가 있었다는 이유라도 댈 수 있지만, 이런 건 그냥 오역이다. 실록과 승정원일기의 분량이 방대한데다 그 원문이 문장 부호의 사용이 제한적이고 뜻 표기를 크게 간략화한 한문으로 쓰인지라 여러 번역가가 긴 시간 동안 번역함으로써 생긴 오역을 고치는 데 또 오랜 시간이 걸리기 때문에 아직 다 바로잡지 못한 것으로 보인다.

실록 전산화의 영향

사극

대략 1995년에 서울시스템이라는 회사에서 조선왕조실록 CD롬을 판매하자 상당수 사극에서 조선왕조실록의 내용이 반영되기 시작했고, 2005년에 인터넷 서비스를 시작하자 젊은 작가층도 막대한 영향을 받았다. 용의 눈물이나 왕과 비같은 사극도 조선왕조실록 CD롬을 참고해서 쓴 사극이다.

쉽게 검색을 할 수 있으니까 새로운 인물들을 찾아내서 대입한다든가, 새로운 해석이 많아졌다. 진짜 검색만 해보면 다 나오는 수준이다. 조선시대 사극이 이전에는 연산군, 단종, 희빈 장씨 같은 몇몇 소재만 수십번은 우려먹었지만, 2000년대 이후로는 온갖 퓨전 사극이 나오는 바탕이 되었다. 꼭 이런 자료가 있어야 퓨전 사극이 나오는 건 아니겠지만 이러한 세세한 서술 덕분에 퓨전 사극들이 상당히 탄탄한 지형 위에 만들어질 수 있었다.

다만 이렇게 풍부한 데이터베이스를 제공하는 덕에 아이러니하게도 사극 작가들을 공포에 떨게 하는 책이기도 하다. 왜냐하면 실록의 데이터가 워낙 방대하고 상세하여서, 약간의 고증오류만 내더라도 전국의 역덕들이 물어뜯기 때문. 실록이 존재하는 한, 고증오류는 사극작가들이 피해가는 것이 거의 불가능한 지뢰밭이라고 할 수 있다. 자기딴에는 열심히 조사하고 '이쯤이면 완벽하겠지.' 싶다가도 역덕들은 실록을 통해 귀신같이 오류를 찾아낸다.

정통사극에서 이런 고증논란이 일어나는 상황이 반복되자 거꾸로 큰 줄기만 챙기고 세세한 상황은 픽션을 가미했다고 못박고 출발하는 육룡이 나르샤나 뿌리깊은 나무 같은 팩션사극, 더 넘어서 아예 조선시대라는 배경과 일부 핵심이 되는 배경같은 기본적인 뼈대만 남겨놓고 핵심적인 이야기는 전부 허구로 갈음한 구르미 그린 달빛이나 해를 품은 달 같은 퓨전사극이 등장하고 인기를 끌게 된 원인이기도 하다. 퓨전사극의 경우엔 아예 처음부터 이 이야기는 역사적 사실이 아닌 완전한 허구라고 못을 박고 시작하며 성조대왕처럼 아예 없는 왕을 등장시키고 시대상도 일부러 불분명하게 하는 등 고증오류 논란을 일찌감치 피하기 위한 장치들이 마련되어 있다.

다만 퓨전사극의 경우에도 허용되는 상한선이 있어서 아무리 가상이라고 해도 조선구마사처럼 조선족이 만들었냐는 논란이 있을 정도로 중국에 치우친 역사왜곡을 한 드라마라면 쌍욕을 쳐먹는다. 판타지 사극 드라마 철인왕후는 극중 대사에 (풉)... 조선왕조실록도 한낱 찌라시네? 괜히 쫄았어.라고 연출하여 방송통신심의위원회의 권고 결정까지 먹은 사례도 있다.

교양서

서점가에는 조선시대 교양서가 범람하게 되었다.

대충 주제 하나를 잡고, 조선왕조실록을 검색해서 기사를 좀 복붙한 다음, 적당히 자신의 썰을 덧붙이면 그럴듯한 역사교양서가 하나 나온다.

책 쓰기 참 쉬워졌다. 실록이 공개된 후로 조선왕조를 다룬 책들은 거의 다 이런 상황이다. 덕분에, 실록만 대충 훑어보고 사료를 자기 주장에 들어맞는 것만 쥐어뜯어서 쓴 불쏘시개 수준의 역사교양서도 넘쳐나는 게 문제. 대표적인 예가 원균명장설. 실록에서 선조가 원균에 대해 찬양한 발언만 적당히 짜맞추고, 다른 기록과 신하들의 의견과의 교차 대조는 전혀 하지 않고 조합한 것이다. 게다가 임진왜란은 실록 이외에 신뢰할 만한 사적 기록도 상당히 많은데, 원균명장설에서는 오직 '원균행장'만을 취사선택한다.

그 외

자기 조상님의 업적을 찾아보려고 검색했더니 탐관오리였다는 충격적인 결과를 발견하기도 한다. 조선 후기에는 공명첩을 사는 족보 위조나 족보 매매가 정말 흔했다. 즉, 자신의 조상이 실제 자신의 조상이 아닐 수도 있는 것이기에 너무 걱정할 필요는 없다. 사실, 이제 와서는 족보의 진실성 여부를 따지기도 어렵고 또 그럴 필요성도 많이 줄었다. 다만 자신의 조상이 옆동네라면?

사관들이 보고 들은 모든 것을 적은 문서이긴 하나 일단은 공문서다보니 왕이나 주변인물들이 하던 욕설은 '흉참한 말', '입에 담을 수 없는 말', '차마 듣지 못할 하교' 같은 식으로 돌려서 말하는데, 자기 며느리와 그가 낳은 장손을 비롯 손자들에게 한 패드립에 대한 기록이 인조실록에 있다. 실록에서 찾아볼 수 있는 왕의 몇 안 되는 욕설 기록이다. 실록 외의 기록에는 정조의 비밀 편지 등에서 확인이 가능하다.

개새끼 같은 것을 억지로 임금의 자식이라고 칭하니, 이것이 모욕이 아니고 무엇인가?

狗雛强稱以君上之子, 此非侮辱而何?

인조 24년(1646) 2월 9일 1번째 기사

외모평가를 거의 하지 않거나 해도 아주 박하게 평가를 한다. 만약 실록에서 외모평가가 나왔다면 아주 아름답거나 아주 특이하거나 둘 중 하나였다. 특히 양녕대군의 애첩이던 어리나 희빈 장씨처럼 실록에서 대놓고 미인이라고 기록된 경우는 한 손에 꼽을 수 있을 정도로 아주 드문 편. 헌종도 헌종실록 1권에 '외모가 준수하고 명랑하며 큰 목소리가 마치 금석(金石)에서 나오는 것 같으며 '고 기록되어 있어 현대에 조선 임금 중 최고 미남이라는 수식어가 붙기도 한다.

지구과학 모의고사에는 조선왕조실록에 기록된 천문현상을 이용한 문제가 출제되기도 한다.

목록과 분량

실록을 포함, 전근대 동양에서 서적/출판물의 분량을 말할 때 쓰는 '권' 과 '책' 에서 '권'은 '내용상 구분하여 나눈 단위' 이고 '책'은 '물리적으로 종이를 묶은 단위' 를 뜻한다. 즉 오늘날 흔히 말하는 '장(챕터, 파트)' 이 당시의 '권' 이고, '권' 이 당시의 '책' 이다. 예를 들어 태조실록이 15권 3책이라고 하면, 15개 장이 3권 책에 나뉘어 수록되었다는 의미다.

의의

조선왕조실록은 세계기록유산임과 동시에 국보 제151호로 지정되어 있다. 조선왕조 472년간의 역사를 수록한 것으로서 한 왕조의 역사적 기록으로는 세계에서 가장 긴 시간에 걸쳐 작성된 기록이다. 이 조선왕조실록과 같이 꼼꼼하고 정확하게 기록된 역사서는 세계에 흔치 않다. 또한, 조선왕조실록은 조선 시대의 정치, 외교, 군사, 제도, 법률, 경제, 산업, 교통, 통신, 사회, 풍속, 미술, 공예, 종교 등 각 방면의 역사적 사실을 망라하고 있어 세계적으로 그 유례가 없는 귀중한 역사 기록물이다. 또한, 일본, 중국, 몽고 등 동아시아 제국의 역사연구, 관계사 연구에도 귀중한 기본자료이기도 하다. 그리고 조선왕조실록을 작성했던 사관은 관직으로서의 독립성과 기술에 대한 비밀성을 제도적으로 보장받았다. 그 때문에 역사기술에 있어 매우 진실성과 신빙성이 높은 역사기록이라는 점에서 의의가 크다.

멀리 갈 것도 없이 삼국사기와 비교해보면 조선왕조실록의 가치를 바로 알 수 있다. 삼국사기는 삼국시대, 통일신라, 발해와 후삼국시대까지 당시 구할 수 있는 자료들을 어떻게든 긁어모아 겨우 엮어내었지만 집필 시기가 너무 늦어 내용이 빈약할 수밖에 없었던지라 고작 50권에 지나지 않는데, 조선왕조실록은 1000권이 넘어간다는 점을 생각하면 조선왕조실록의 중요성을 단번에 알 수 있다.

한국사 교육과정에서 조선 시대 분량 ≥ 그 이전의 모든 분량 현상이 나타나게 된 주요 원인. 조선시대 이전 역사가 쓰여진 삼국유사, 삼국사기, 고려사, 고려사절요 등 조선 이전의 역사를 담은 모든 서적을 합쳐도 실록 하나보다 양이 적다. 그만큼 실록의 분량이 초월적으로 방대하고 자세하며, 조선시대 이전의 사서는 상대적으로 빈약하다. 이렇게 될수밖에 없었던 이유는 조선과 같이 역사서 집필을 체계적으로 관리하지 않은것도 원인이지만, 가장 큰 원인은 반란이나 전쟁등의 이유로 보관되어있던 전대의 역사서가 소실되어 버렸단 것이다. 한국사에서 사서가 대규모로 소실된 대전쟁만 해도 10세기부터 4번이나 있다. 여요전쟁, 여몽전쟁, 임진왜란, 한국 전쟁.

몇몇 사건은 중국에서 일어났지만 중국 사서에 기록되지 않았는데, 조선왕조실록에는 기록되었다. 명나라 궁중에서 살인사건이 일어났을 때 명사에는 치부를 감추기 위해 기록을 없앴지만, 조선왕조실록에는 그 당시 고문을 당했던 조선 출신 궁녀의 증언을 수록하였다. 그도 그럴 게, 가해자로 지목된 사람도 피해자도 둘 다 조선 출신 공녀였다. 중국인 여씨가 조선에서 온 여씨에게 성도 같으니 친하게 지내자고 했다가 거절당하자 앙심을 품고 영락제의 총애를 받다가 마침 급사한 조선 공녀 출신 권씨를 여씨가 독살했다고 무고한 것. 여기서 조선 출신 후궁들이 여럿 죽었다. 겨우 살아남은 몇몇은 조선으로 도로 방출당했는데, 그들의 증언이 조선왕조실록에 남은 덕분에 명나라 궁중의 잔인한 고문법을 현대에도 알 수 있게 되었다. 거기에 연좌제로 얽혀서 고문받다 죽은 인물 중 하나가 영락제에게 "니 정력이 딸려서 궁녀가 내시랑 바람핀건데 누굴 탓하냐"고 일침을 날린 적이 있는데, 이게 실록에 실려 버리기까지 한다.

전술했듯이 원칙적으로 왕은 절대 읽을 수 없었으며, 책벌레 겸 지식덕후였던 세종대왕은 그 내용이 너무나 궁금했던 나머지 몇번이나 보려고 시도했지만 "태조실록"을 제외하고 보지 못했다.

그 사례로 태조실록이 편찬된 후, 세종은 "지금 태조실록은 1책(冊)뿐이잖아? 나중에 잃어버리면 큰일인데. 그러니 복사본을 만들어서 한 책은 춘추관, 한 책은 내가 볼 수 있게 해놓자. 이건 다 나라를 위한거야."라고 하는데 세종의 속셈을 알아챈 변계량이 "그건 아니되옵니다!"라며 결사 반대해서 결국 세종이 포기했다. (1425년 12월 5일)

또한 세종실록 80권 세종 20년 기사를 보면 세종이 "이미 《태조실록》을 보았으니 《태종실록》도 또한 보는 것이 마땅하다고 여겨지니 여러 겸춘추(兼春秋)에게 상의하라"라고 말한다. 그러자 황희와 신개 등이 "역사서를 임금이 함부로 본다면 그 내용도 임금의 입맛에 맞을 것인데, 그렇다면 먼 후손들이 뭐라고 생각하겠습니까!"라며 적극적으로 반발했다. (1438년 3월 2일)

혜성의 출몰, 일식, 월식, 신성 출몰, 신성 폭발 등 각종 천문현상들도 다수 기록되었다. 선조실록에 있는 SN 1604 관측기록은 이 초신성을 연구하는 데 상당히 중요한 자료로 꼽힌다. 선조실록에 기록된 SN 1604 관측 기록은 케플러를 비롯한 유럽의 천문학자들이 남긴 기록보다도 상세하며, 특히 밝기 변화가 초신성 폭발 직후부터 상세히 기록되어, 이 초신성이 Ia형 초신성이었음을 알 수 있게 해 줬다. 좀 더 이른 시기에 있었던 SN 1572 초신성에 대한 기록은 임진왜란으로 인해 소실되었는지, 기록이 딱 한줄 남아있다.

또한 지진 및 백두산, 한라산의 분화에 대한 기록도 있어서 한반도가 결코 지진, 화산의 안전지대가 아님을 후대에게 시사해 주고 있다.

조선왕조실록 세종 16년(1434)과 18년(1436)에 제주도 원숭이의 기록을 근거로 제주도에 원숭이가 자생했을 가능성도 일부 제기되고 있으나 제주도 원숭이의 경우 이전 고려시대에 제주도 원숭이에 대한 기록이 전혀 없고 심지어 그 세종시기 제주도 원숭이에 대한 기록들마저도 각각 세종 16년 "첨지중추원사(僉知中樞院事) 김인(金裀)이 제주 목사(濟州牧使)로 있을 때 원숭이 여섯 마리를 잡아 길들이게 하여, 지금의 목사 이붕(李鵬)에게 전해 주고 왔는데, 특별히 사람을 보내어 육지에 가져오게 할 것은 없으니, 만일 어떤 사람이든지 와서 주의하여 먹여 기르겠다면 육지로 가지고 나와서 풀이 무성한 섬島이나 갯가에 놓아 기르게 하되, 혹시라도 사람들로 하여금 잡아 가지 못하게 하고 힘써 번식하도록 하라."라는 기록과 세종 18년 "제주 안무사(濟州安撫使) 최해산(崔海山)이 원숭이獿子와 노루獐 한 쌍을 바치니, 명하여 상림원(上林園)에서 기르다가, 그 뒤에 인천(仁川) 용류도(龍流島)로 옮겨 놓아주었다."라는 기록이 전부인데 이 기록의 원숭이들을 전부 합쳐도 10마리가 채 안되며 면적이 제주도의 3분의 1도 안되는 일본의 야쿠시마초에도 원숭이 2만마리가 서식한다는걸 감안하면 만약 원숭이가 제주도에서 자생했다면 수만마리는 서식해야하며 그랬다면 생포한 원숭이가 이렇게 소수일수도 없고 기록이 이렇게 적을 수가 없으며 즉 세종시기 제주도의 원숭이들은 정확한 경로는 몰라도 인위적으로 유입된 극소수의 원숭이들이었을 가능성이 압도적으로 높다.

조선시대 제1대 왕 태조로부터 제25대 왕 철종에 이르기까지 25대 472년간의 역사를 연월일 순서에 따라 편년체로 기록한 역사서.

1,893권 888책. 필사본 · 인본. 정족산본과 태백산본 등이 일괄적으로 1973년 국보로 지정되었다. 그리고 1997년에는 훈민정음과 함께 유네스코 세계기록유산으로 등록되었다.

내용

일제 강점기에는 ‘이조실록(李朝實錄)’이라 했으나, 이것은 ‘조선’이라는 국호를 무시하고 붙인 명칭으로서 정당하지 않다. 더욱이 『고종황제실록』 · 『순종황제실록』 같은 경우는 일제 강점기에 일본인들의 지시를 받으며 편찬되었기 때문에 사실의 왜곡 등이 심하여 실록의 가치를 손상한 것이 사실이다.

즉, 편찬의 각 반위원에 의하여 편찬된 고서(稿書)는 반드시 감수부의 총책임자인 경성제국대학 교수에 의하여 감책(監冊) · 감증(監增) 등의 손질이 가해졌고, 실록 원고는 위원장인 일본인 이왕직(李王職) 장관의 결재를 얻어 간행되었던 것이다.

이런 연유로 엄밀한 의미에서의 조선왕조실록이라고 보기 어렵다. 그러므로 일반적인 견해에 따라 조선왕조실록이라고 하면 태조실록부터 철종실록까지를 의미한다. 실록의 명칭 등 세부적인 내역은 〈표〉와 같다.

| 왕대 | 명칭 | 권수 | 책수 | 편찬 연대 |

| 1 | 태조실록 | 15 | 3 | 1413(태종 13) |

| 2 | 정종실록 (공정왕실록) |

6 | 1 | 1426(세종 8) |

| 3 | 태종실록 | 36 | 16 | 1431(세종 13) |

| 4 | 세종실록 | 163 | 67 | 1454(단종 2) |

| 5 | 문종실록 | 12 | 6 | 1455(세조 1) |

| 6 | 단종실록 (노산군일기) |

14 | 6 | 1469(예종 1) |

| 7 | 세조실록 | 49 | 18 | 1471(성종 2) |

| 8 | 예종실록 | 8 | 3 | 1472(성종 3) |

| 9 | 성종실록 | 297 | 47 | 1499(연산군 5) |

| 10 | 연산군일기 | 63 | 17 | 1509(중 종 4) |

| 11 | 중종실록 | 105 | 53 | 1550(명종 5) |

| 12 | 인종실록 | 2 | 2 | 1550(명종 5) |

| 13 | 명종실록 | 34 | 21 | 1571(선조 4) |

| 14 | 선조실록 | 221 | 116 | 1616(광해군 8) |

| 14 | 선조수정실록 | 42 | 8 | 1657(효 종 8) |

| 15 | 광해군일기 | |||

| 태백산본 | 187 | 64 | 1633(인조 11) | |

| 정족산본 | 187 | 39 | 1653(효종 4) | |

| 16 | 인조실록 | 50 | 50 | 1653(효종 4) |

| 17 | 효종실록 | 21 | 22 | 1661(현 종 2) |

| 18 | 현종실록 | 22 | 23 | 1677(숙종 3) |

| 18 | 실현종개수록 | 28 | 29 | 1683(숙종 9) |

| 19 | 숙종실록 | 65 | 73 | 1728(영조 4) |

| 20 | 경종실록 | 15 | 7 | 1732(영조 8) |

| 20 | 경종개수실록 | 5 | 3 | 1781(정조 5) |

| 21 | 영조실록 | 127 | 83 | 1781(정조 5) |

| 22 | 정조실록 | 54 | 56 | 1805(순조 5) |

| 23 | 순조실록 | 34 | 36 | 1838(헌종 4) |

| 24 | 헌종실록 | 16 | 9 | 1851(철종 2) |

| 25 | 철종실록 | 15 | 9 | 1865(고종 2) |

| 〈표〉 조선왕조실록 | ||||

표에서 보듯이, 조선왕조실록은 일시에 편찬된 사서가 아니라 대대로 편찬한 것이 축적되어 이루어진 것이다. 대체로 조선시대에는 왕이 승하하면 다음 왕 때에 임시로 실록청(實錄廳)을 설치하여 전왕대의 실록을 편찬하는 것이 상례였다.

실록 편찬시 이용되는 자료는 정부 각 기관에서 보고한 문서 등을 연월일순으로 정리하여 작성해둔 춘추관 시정기(春秋館時政記)와 전왕 재위시의 사관(史官)들이 각각 작성해둔 사초(史草)를 비롯하여, 『승정원일기』 · 『의정부등록』 등 정부 주요 기관의 기록과 개인 문집 등이었다. 후세에는 『조보(朝報)』 · 『비변사등록』 · 『일성록』 또한 중요 자료로 추가되었다.

이 가운데에서 특기할만한 자료는 사관의 사초이다. 사관은 넓게는 춘추관 관직을 겸임한 관원이 모두 해당된다. 하지만 그 중에서도 기사관을 겸임하고 있는 예문관의 봉교(奉敎, 정7품) 2명, 대교(待敎, 정8품) 2명, 검열(檢閱, 정9품) 4명이 바로 전임 사관이었다.

전임 사관들은 품계는 비록 낮았지만 청화(淸華)한 벼슬로서 항상 궁중에 들어가 입시(入侍)하였다. 그리고 임금의 언행을 비롯하여 임금과 신하가 국사를 논의, 처리하는 것과 정사(政事)의 득실(得失) 및 풍속의 미악(美惡)과 향토(鄕土)의 사정(邪正) 등을 보고 들은대로 직필하여 사초를 작성하였다.

전임 사관 외에 수찬관(修撰官) 이하의 겸사직자(兼史職者)도 사초를 작성하였다. 그러나 이들은 본직에 분주했기 때문에 질이나 양에 있어서 전임 사관의 사초에는 크게 미흡하였다. 따라서 사초는 전임 사관의 것이 중심이 되었다.

사초는 크게 두 종류로 나누어볼 수 있다. 하나는 전임 사관을 비롯하여 수찬관 이하의 겸사직자들이 현행 사건을 기록한 사초이다. 이 사초는 시정기(時政記)의 자료로 사용하기 위하여 춘추관에 제출해야 했다.

다른 하나는 인물의 현부(賢否) · 득실과 이에 따른 비밀스러운 일 등을 상세히 기록하여 집에 보관해두는 가장 사초(家藏史草)이다. 이 기록은 비밀을 요했기 때문에 춘추관에 두지 아니하고 사관들이 각자 간직하고 있다가 실록을 편찬할 때 실록청에 제출하도록 되어 있었다. 대체로 실록에 “史臣曰(사신왈)”이라 하여 실린 사관의 사론(史論)이 바로 가장 사초의 내용을 수록한 것이다.

그런데 유교 정치의 진전에 따른 신진 사림 세력이 등장하는 성종대의 실록부터 사론이 본격적으로 수록되기 시작하였다. 그래서 실록 편찬시 해당 사관의 사초를 빠짐없이 거두기 위하여 제출하지 않은 자에게는 자손을 금고(禁錮)하고 은 20냥을 벌금으로 물게 하는 법을 만들기도 하였다.

사초는 그 극비성 때문에 사관 이외에는 아무도 보지 못하게 하였다. 전제 왕권이라도 사초 열람은 불가능하였다. 그 이유는 필화 사건, 즉 사화(史禍)가 일어날 우려가 높았기 때문이다. 이와 관련하여 사초를 본 사관이 그 내용을 누설할 경우 중죄에 처하도록 하였다.

이와 같이 조선시대에는 사법(史法)이 매우 엄했기 때문에 사관은 사실을 직필할 수 있었다. 그러나 때로는 군왕이나 감수관(監修官) 등의 상관에 의해 사초에 대한 비밀 유지의 원칙이 엄격히 지켜지지 않기도 하였다. 그 결과 무오사화(戊午士禍)가 일어나기도 하였다.

사관도 자신이 직필한 사초로 말미암아 화를 입을까 두려워하여 직필을 기피하거나, 또는 엄격한 금지법에도 불구하고 사초의 내용을 부분적으로 삭제, 개서(改書)하는 일이 간혹 있었다. 그 직접적인 원인의 하나로 사초의 내용에 책임을 지게하기 위하여 작성자의 성명을 기입하도록 했기 때문이었다.

사초 가운데서도 가장 사초에 성명을 기입하는 문제는 신중히 논의되었다. 그래서 인종대에 기입하지 말도록 했으나, 명종대에 재론되면서 성명 기입을 항식화(恒式化)하였다.

한편, 당쟁기에는 집권당의 사관이 자기 당파에 유리하게 편파적으로 실록을 편찬하여 공정성을 잃게하는 경우도 있었다. 그리고 뒤에 집권당이 바뀌면 수정하여 다시 편찬하기도 하였다. 『선조수정실록』 · 『현종개수실록』 · 『경종개수실록』이 바로 그 예이다.

실록 편찬은 각종 기록들이 실록청에 수합되면서 이루어지게 된다. 이때 편찬에 임하는 실록청의 구성원은 모두 춘추관의 관원이었다. 대체로 총재관(摠裁官)과 당상(堂上) · 낭청(郎廳)의 직함을 주어 여러 부서로 나누어 편찬하도록 했는데, 도청(都廳)과 1·2·3의 방(房)으로 나누어 편찬하는 것이 일반적이었다. 그러나 재위 연수가 길어 편찬 분량이 많은 경우 방을 늘려 6방까지 설치하는 경우도 있었다. 각 방은 순서대로 1년씩 맡는 식으로 재위 연수를 분담하여 편찬하였다.

실록의 편찬은 다음의 세 단계를 거쳐서 완성되었다. 첫째 단계는 1·2·3의 각 방에서 춘추관 시정기 등 각종 자료 가운데에서 중요한 사실을 초출(抄出)하여 초초(初草)를 작성하였다. 둘째 단계는 도청에서 초초 가운데 빠진 사실을 추가하고 불필요한 내용을 삭제하는 동시에 잘못된 부분을 수정하여 중초(中草)를 작성하였다. 셋째 단계는 총재관과 도청 당상이 중초의 잘못을 재수정하는 동시에 체재와 문장을 통일하여 정초(正草)를 작성하는 것이었다.

실록이 완성되면 이를 특별히 설치한 사고(史庫)에 비장하였다. 그리고 편찬에 이용한 기본 자료인 춘추관 시정기와 사관의 사초 및 실록의 초초와 중초는 기밀 누설을 방지하고 동시에 종이를 재생하기 위한 조처로서, 조지서(造紙署)가 있던 자하문(紫霞門) 밖 차일암(遮日巖) 시냇물에서 세초(洗草)하였다.

사고에 보관된 실록은 3년에 한 번씩 꺼내어 포쇄(暴灑)하였다. 이때에도 전임 사관 1명이 파견되어 일정한 규례에 따라 시행하도록 하였다. 그리고 실록은 정치의 잘잘못과 왕의 선악 및 신하들의 간위(奸僞) 등을 사실대로 기록한 것이므로, 사관 이외에는 아무도 보지 못하게 하였다.

조선시대의 실록은 1413년(태종 13)에 『태조실록』을 편찬한 것이 처음이며, 이어 1426년(세종 8)에 『정종실록』, 1431년에 『태종실록』을 편찬하였다. 그리고 『태종실록』 편찬 직후 정부에서 보관의 필요성을 느껴 위의 삼조 실록(三朝實錄)을 고려시대의 실록이 보관되어 있는 충주사고에 봉안하였다.

그런데 충주사고는 민가가 밀집한 시내에 위치하여 화재의 염려가 있어, 1439년 6월 사헌부의 건의에 따라 전주와 성주에 사고를 새로 설치하였다. 그리고 1445년 11월까지 3부를 더 등사하여 모두 4부를 만들어 춘추관 · 충주 · 전주 · 성주의 4사고에 각기 1부씩 봉안하였다.

또한 『세종실록』부터는 실록을 편찬할 때마다 정초본(正草本) 외에 활자로 3부를 더 인쇄, 간행하여 위의 4사고에 각각 1부씩 나누어 봉안하였다. 따라서, 지금 서울대학교 도서관에 소장되어 있는 정족산본의 『태조실록』 · 『정종실록』 · 『태종실록』은 세종 때 등사하여 전주사고에 봉안했던 것으로서 인본이 아닌 필사본이다.

1592년(선조 25)에 임진왜란이 일어나 춘추관과 충주 · 성주 사고의 실록은 모두 병화(兵火)에 소실되었다. 다행히 전주사고의 실록만은 전라도 태인의 선비인 안의(安義)와 손홍록(孫弘祿)이 1592년 6월에 일본군이 금산에 침입했다는 소식을 듣고 사재(私財)를 털어서 『태조실록』부터 『명종실록』까지 13대의 실록 804권과 기타 소장 도서들을 모두 정읍의 내장산으로 옮겨놓았다. 그리고 이듬해 7월에 정부에 넘겨줄 때까지 1년여 동안 번갈아가며 지켜 후세에 전해지게 된 것이다.

1593년 7월에 내장산에서 실록을 넘겨받은 정부는 이를 해주와 강화도를 거쳐 묘향산으로 옮겨 보관하였다. 그러다가 왜란이 평정된 뒤, 국가의 재정이 궁핍하고 물자가 부족함에도 불구하고 실록의 재출판 사업을 일으켜, 1603년 7월부터 1606년 3월까지 2년 9개월 동안에 『태조실록』부터 『명종실록』까지 13대의 실록 804권을 인쇄, 출판하였다.

이 때 출판한 실록은 3부였으나, 전주사고에 있던 실록 원본과 재출판시의 교정본(校正本)을 합하여 5부의 실록이 갖추어졌다. 그래서 1부는 국가의 참고를 위하여 옛날과 같이 서울의 춘추관에 두었다.

다른 4부는 병화를 면할 수 있는 깊은 산속이나 섬을 선택하여 강화도 마니산, 경상도 봉화의 태백산, 평안도 영변의 묘향산, 강원도 평창의 오대산에 사고를 새로 설치하고 각각 1부씩 나누어 보관하였다. 춘추관 · 태백산 · 묘향산에는 신인본(新印本)을, 마니산에는 전주사고에 있던 원본을, 오대산에는 교정본을 보관하였다.

그 뒤 실록은 5부를 간행하게 되어, 광해군 때 『선조실록』을 5부 간행하여 5사고에 각각 1부씩 나누어 보관하였다. 그런데 서울에 있던 춘추관 소장의 실록이 1624년(인조 2) 이괄(李适)의 난 때 모두 불타버렸다. 그리고 그 뒤 다시 복구되지 않아 춘추관에서는 실록을 보관하지 않게 되었다. 따라서, 인조 이후에는 4부를 간행하여 4사고에 각각 1부씩 나누어 보관하였다.

그런데 4사고 가운데 묘향산사고의 실록은 1633년에 만주에서 새로 일어난 후금(後金)과의 외교 관계가 악화되어가자, 전라도 무주의 적상산에 새로 사고를 지어 옮겼다. 마니산사고의 실록은 1636년 병자호란 때 청나라 군대에 의하여 크게 파손되어 낙권(落卷) · 낙장(落張)된 것이 많았는데, 현종 때 이를 완전히 보수하고, 1678년(숙종 4)에는 같은 강화도의 정족산에 새로 사고를 지어 옮겼다. 그 뒤 철종까지의 실록이 정족산 · 태백산 · 적상산 · 오대산의 4사고에 각각 1부씩 보관되어, 20세기 초 조선의 마지막까지 온전히 전해져 내려왔다.

그러나 1910년에 일제가 우리나라의 주권을 강탈한 뒤 실록도 수난을 겪게되었다. 정족산 · 태백산 사고의 실록은 규장각 도서와 함께 조선총독부로, 적상산사고의 실록은 구황궁(舊皇宮) 장서각에 이관되었다. 그리고 오대산사고의 실록은 일본의 동경제국대학으로 반출해갔다. 그 뒤 동경제국대학으로 반출해간 오대산본은 1923년의 일본 관동대진재(關東大震災) 당시 대부분 타서 없어졌다. 조선총독부로 이관했던 정족산본과 태백산본은 1930년에 규장각도서와 함께 경성제국대학으로 이장하였다.

1945년 광복 이후 정족산본과 태백산본은 서울대학교 규장각에 소장되었으나, 이후 태백산본은 1980년대 부산광역시에 있는 국가기록원 부산기록관으로 이관되었다. 또한, 일본으로 반출된 오대산본 47책은 2006년에 서울대학교 규장각으로 반환되었다. 그리고 적상산본도 구황궁 장서각에 그대로 소장되었으나, 광복 직후의 실록 도난 사건으로 낙권이 많이 생기게 되었다. 한편, 이것은 1950년 6·25 전쟁 당시 북한측에서 가져가 현재 김일성종합대학 도서관에 소장되어 있다는 소문도 있으나 확실하지는 않다.

조선왕조실록은 한국사 연구의 기본 자료가 된다. 이러한 까닭에 1929∼1932년까지 4년 동안 경성제국대학에서 태백산본을 원본으로 하여 실록 전체를 사진판으로 영인하였다. 형태는 원본을 4분의 1로 축쇄(縮刷)하여 한장본(漢裝本) 888책으로 간행하였다. 그러나 이 때 출판한 것이 30부에 불과했고, 그나마 대부분 일본으로 가져가고 국내에는 8부 밖에 두지 않았다.

광복 후 국내외를 막론하고 우리나라의 역사와 문화를 연구하는 자들이 많아졌다. 이에 따라 실록 보급의 필요성도 절실해져서 국사편찬위원회에서 1955∼1958년까지 4년 동안 태백산본을 8분의 1로 축쇄, 영인하여 A4판 양장본 48책으로 간행하였다. 그리고 이를 국내 각 도서관은 물론 구미 각국의 주요 대학의 도서관에 널리 반포하였다. 이 밖에 1953년부터 일본 가쿠슈원學習院동방문화연구소(東方文化硏究所)에서도 축쇄, 영인하여 간행하였다.

실록은 권질(卷秩)의 방대함과 아울러 조선시대의 정치 · 외교 · 군사 · 제도 · 법률 · 경제 · 산업 · 교통 · 통신 · 사회 · 풍속 · 천문 · 지리 · 음양 · 과학 · 의약 · 문학 · 음악 · 미술 · 공예 · 학문 · 사상 · 윤리 · 도덕 · 종교 등 각 방면의 역사적 사실을 망라하고 있어서 세계에서 유례를 찾아보기 어려운 귀중한 역사 기록물이다.

비록 지배층 위주의 관찬 기록이라는 한계성이 있지만, 조선시대의 역사와 문화를 연구하는 데 있어서 가장 기본적인 자료가 되는 사적(史籍)이다. 그런데 이같은 역사적 가치를 지닌 실록이 어려운 한문으로 기록되어 있어서 오늘날 대부분 사람들이 읽기가 어려웠다.

그래서 고전 국역 사업의 일환으로 이를 국역 간행하는 사업이 1968년에 시작되어 1993년까지 26년이라는 오랜 기간에 걸쳐 신국판(新菊版) 총 413책으로 완성되었다. 세종대왕기념사업회에서는 1968년 이후 태조에서 성종까지와 숙종에서 철종까지의 실록을, 민족문화추진회에서는 1972년 이후 연산군에서 현종까지의 실록을 각각 분담하여 국역하여 간행하였다.

또한 국역 실록의 보다 편리한 이용을 위하여 서울시스템에서 한국학데이터베이스연구소를 설립하여 국역 조선왕조실록의 전산화 작업을 완료하여 1995년에 CD-ROM으로 간행하였다. 한편 북한의 사회과학원에서도 1975년부터 1991년까지 태조에서 순종까지 실록을 국역하여 총 400책으로 간행하였다.