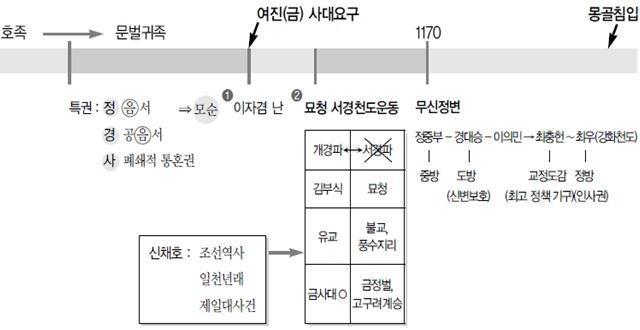

● 고려 문벌귀족 사회의 동요

1. 이자겸의 난(1126)

․이자겸의 득세 : 두 딸을 예종, 인종의 비로 들여 실권 장악

척준경에 쫓겨 귀양 (인종 5년, 1127)

2. 묘청의 난(1135)

․인종 5년(1127) 15조의 개혁령 : ‘이자겸의 난’이후 왕권강화 노력

․묘청의 난 (인종 13년,1135)

- 묘청·백수한·정지상 등 서경인 (서경파,풍수지리설파)

- 김부식(개경파,유학파,사대파)에 의해 진압

| 10c 태광경성 11~12c 현문숙예인 13c 의명고 14c 충충공 태조왕건 광종 경종 성종 현종 문종 숙종 예종 인종 의종 명종 고종 충렬왕 충선왕 공민왕 |

| 고려 인종 대(1122~1146)의 역사적 사실 이자겸 이리욕 1126 묘청 서경천도 천백삼호 1135 김부식 삼국사기 천배사오 1145 |

Q (가) 왕의 시기에 일어난 사실로 옳은 것은?

이자겸, 척준경이 말하기를 “금이 예전에는 작은 나라여서 요와 우리나라를 섬겼으나, 지금은 갑자기 흥성하여 요와 송을 멸망시켰다. …(중략)… 작은 나라로서 큰 나라를 섬기는 것은 선왕의 도이니, 마땅히 우선 사절을 보내야 합니다.”라고 하니 (가) 이/가 그 의견을 따랐다. -.고려사.

① 도평의사사를 중심으로 정치를 주도하였다.

② 성리학을 수용하면서 <주자가례>를 보급하였다.

③ 서경에 대화궁을 짓게 하고 칭제건원을 주장하였다.

④ 몽골의 침략에 대응하기 위해 강화도로 도읍을 옮겼다.

정답: ③

* 고려 인종 대(1122~1146)의 역사적 사실

고려 숙종~예종 때에 윤관의 건의로 별무반을 편성하여 여진족을 북방으로 밀어내고 동북 9성을 쌓았으나(1107), 수성의 어려움과 여진족의 간청으로 곧 반환하였고(1109), 이후 여진족은 더욱 세력을 키워 만주 일대를 장악하고 금을 건국하였으며(1115), 거란을 멸망시킨(1125) 뒤 고려 인종 때에 군신 관계를 요구해 왔다. 조정에서는 논란이 치열하게 일어났으나, 당시 집권자였던 이자겸이 금과 무력 충돌을 피하기 위해 이들의 요구를 받아들였다(1126).

이후 이자겸이 국왕의 자리까지 넘보자 위협을 느낀 인종은 이자겸을 제거하려 하였으나, 도리어 그의 반격을 받아 궁궐이 불타는 등 위기에 처하였다. 그러나 이자겸의 부하 척준경을 회유하여 이자겸을 제거하고, 척준경도 탄핵을 받아 축출됨으로써 이자겸 세력은 몰락하였다.

이자겸의 난(1126) 이후, 인종은 실추된 왕권을 회복하고 민생을 안정시키며 국방력을 강화하기 위한 정치개혁을 추진하였다. 이 과정에서 김부식을 중심으로 한 보수적 관리들과 묘청, 정지상을 중심으로 한 지방 출신의 개혁적관리들 사이에 대립이 벌어졌다. 묘청 세력은 풍수지리설을 내세워 서경(평양)으로 도읍을 옮겨, 보수적인 개경의 문벌 귀족 세력을 누르고 왕권을 강화하면서 자주적인 혁신 정치를 시행하려 하였다. 이들은 서경에 대화궁이라는 궁궐을 짓고, 황제를 칭할 것과 금을 정벌하자고 주장하였다. 묘청 세력은 서경 천도를 통한 정권 장악이 어렵게 되자 서경에서 난을 일으켰으나(1135), 김부식이 이끈 관군의 공격으로 약 1년 만에 진압되고 말았다.

① 원의 간섭기인 충렬왕 때에 재추회의인 도병마사가 도평의사사로 개칭되고(1279), 구성원도 늘어났으며, 군사적 문제뿐 아니라 민사적 문제까지도 관장하며 왕권을 제한하였다.

② 충렬왕 때에 안향에 의해 성리학이 수용(1290)되고 14세기 이후 신진사대부들은 주자가례에 따라 가묘를 세워서 제사하기 시작하였다.

④ 고려 고종 대(1213~1259)에 몽골의 1차 침략(1231) 후 집권자 최우는 몽골의 침략에 대응하기 위해 강화도로 천도하였다(1232).

Q 다음 글을 쓴 인물이 만난 국왕에 대한 설명으로 옳은 것은?

도기의 빛깔이 푸른 것을 고려인은 비색(翡色)이라고 한다. 근래에 만드는 솜씨와 빛깔이 더욱 좋아졌다. 술그릇의 형상은 참외 같은데, 위에 작은 뚜껑이 있고 그 위에 연꽃에 엎드린 오리 모양이 있다.

① 관학 진흥을 위해 국자감에 7재를 처음 설치하고 양현고를 두었다.

② 평양에 기자를 숭배하는 기자사당을 세워 국가에서 제사하기 시작했다.

③ 경사 6학을 정비하고 지방의 주현에 향학을 증설하여 유교 교육을 확산시켰다.

④ 전국을 5도 양계로 나누고 그 안에 3경 5도호부 8목을 두어 지방제도를 완비하였다.

정답: ③

* 고려 인종의 정책

보기의 자료는 <고려도경>으로 송나라 휘종이 1123년 고려에 국신사를 보낼 때 수행한 서긍이 송도에서 보고 들은 것을 그림을 곁들여서 기록하여 1124년 완성한 책이다. 당시 시대는 12세기 초 인종 때이다. 전 40권으로, 고려 시대 당대의 자료라는 점에서, 고려 시대의 정치, 사회, 문화, 경제, 군사, 예술, 기술, 복식, 풍속 등등의 연구에 매우 귀중한 자료이며 특히 32권에 고려 청자에 대한 찬사를 드러내고 있다.

고려 중기에는 최충의 문헌공도를 비롯한 사학 12도가 융성하였다. 사학에서 교육을 받은 학생이 과거에서 좋은 성적을 거두자 국자감의 관학 교육은 위축되었다. 이에 정부는 관학 진흥을 위한 여러 시책을 추진하였다.

① 예종(1105~1122) 때에는 국자감을 재정비하여 전문 강좌(7재)를 설치하고, 장학 재단(양현고)을 두어 관학의 경제 기반을 강화하였고 궁중 안에 청연각, 보문각, 천장각, 임천각 등의 도서관 겸 학문 연구소를 설치하였다.

③ 인종(1122~1146) 때에는 경사(經史) 6학 제도를 마련하고, 지방의 주현에 향학을 증설하여 향교 중심의 지방 교육을 강화하였다.

② 숙종(1095~1105) 때에 정당문학 정문의 건의로 평양에 기자를 숭배하는 기자사당을 세워 국가에서 제사하기 시작하였다(1107).

④ 현종(1009~1031) 때인 1018년 전국을 5도 양계로 나누고 그 안에 3경 4도호부(실제로는 5도호부) 8목을 두어 지방제도를 완비하였다.

심화 해설

● 인종은 왜 서경 세력과 결합했을까

1126년(인종 4) 2월 국왕 인종은 근신(近臣)인 김찬(金粲)⋅안보린(安甫鱗)⋅지녹연(智祿延)을 시켜 외척 이자겸(李資謙)을 제거하려다 실패합니다. 이 과정에서 궁궐이 전소되었고, 도리어 이자겸이 정권을 농단하는 사태가 벌어집니다. 이자겸 제거에 실패한 국왕은 장인 이자겸의 집에 거처할 정도로 왕권은 유명무실해집니다. 이때의 정황은 다음의 기록에 잘 나타나 있습니다.

〔사료 3-1-01〕 『고려사절요』 권 9 인종 4년 3월 조

“왕이 서원(西院: 이자겸의 집 중여택(重興宅)의 서쪽)에 거처하였다. 이때부터 좌우가 모두 이자겸의 무리였기 때문에 우울하고 무료하여 나랏일을 직접 처결하지 않았다. (궁궐이 불타) 모든 관원들은 근처의 사원에 있었고, 임시로 그 수를 채우고 있을 뿐이었다. 이자겸과 척준경은 위엄과 세도가 더욱 극성하여 그들이 하는 일에 누구도 감히 말하는 사람이 없었다.”

그러나 국왕은 그 해 5월 이자겸의 측근인 척준경을 회유하여, 이자겸을 제거하고 왕권을 회복합니다. 이 과정에서 왕실과 국왕의 권위는 크게 실추되었습니다. 그런데 국왕 인종을 더욱 곤혹스럽게 만들었던 것은 신흥 강국 금나라의 등장과 함께 급격히 변화되고 있던 대외 관계였습니다.

이자겸의 난이 일어나기 한 해 전인 1125년(인종 3) 5월, 금나라는 고려가 보낸 국서(國書)가 황제에게 올리는 표문(表文) 형식이 아니고, 신(臣)이라 칭하지 않았다 하여 사신의 입국을 거부하는 등 고려를 압박하는가 하면, 금나라에게 신하의 예를 갖출 것을 요구합니다. 당시 조정의 분위기는 어떠했을까요?

〔사료 3-1-02〕 『고려사』 권 97 김부의 열전

“금나라가 요(거란)를 멸망시킨 후 고려에 사신을 보내어 두 나라가 형제 맹약 맺기를 요청했다. 대신들이 불가하다고 극언을 하고, 금나라 사신을 베어 죽이자고 하는 사람도 있었다.

그러나 김부의만 홀로, ‘신은 생각건대 (중국의) 한나라가 흉노에게, 당나라가 돌궐에게 혹은 신하라 일컫고 혹은 공주를 시집 보내어 무릇 화친할 만한 것은 하지 않음이 없었습니다. 지금 송나라도 거란과 서로 백숙 형제(伯叔兄弟)가 되어 대대로 화친하여 서로 통하니, 천자의 높음은 천하에 대적이 없는 것입니다. 오랑캐 나라에 굴하여 섬기는 것은 이른바 성인은 임시 방편(權)으로써 도(道)를 이루는 것으로서, 이는 국가를 보전하는 좋은 계책이 됩니다.’라고 했다.

당시 재추(宰樞)들이 모두 웃고, 또한 배척하여 드디어 금나라에 알리지 않았다.”

위의 기록이 작성된 시기는 밝혀져 있지 않으나, 대체로 1125년 5월 금나라가 고려 사신의 입국을 거부한 직후의 일로 생각됩니다. 당시 조정의 여론은 칭신(稱臣)을 요구하기 위하여 입국한 금나라 사신의 목을 베라고 주장할 정도로 완강하였습니다. 또한 김부의의 제안을 일소에 붙이고, 금나라의 요구에 대해서도 답변조차 거부할 정도였습니다.

이자겸이 실권을 장악한 지 한 달 만인 이듬해(1126년) 3월 금나라는 다시 고려에게 신하의 예를 갖추라고 요구합니다. 국왕은 백관들을 소집하여 다시 이 문제에 대하여 논의합니다. 대부분이 반대했으나 최고 권력자였던 이자겸, 척준경은 다음과 같은 이유로 금나라에 칭신(稱臣)하기로 결정합니다.

〔사료 3-1-03〕 『고려사절요』 권 9 인종 4년 3월 조

“금나라가 옛날에는 작은 나라로 요나라와 우리나라를 섬겼으나, 지금은 갑자기 중흥하여 이미 요와 송을 멸하였습니다. 그들은 정치를 잘하고 군사가 날로 강대해지고 있습니다. 또 우리나라와 국경을 인접하고 있어, 일의 형세상 섬기지 않을 수 없습니다. 또한 작은 나라가 큰 나라를 섬기는 것은 옛날 어진 왕의 도리이니, 마땅히 사신을 먼저 보내야 합니다.”

당시의 관료 집단 대부분은 실권자로서 기세 등등했던 이자겸과 척준경 앞에서도 반대할 정도로, 이 문제를 왕조의 자존심과 직결되는 문제로 생각했습니다. 그러나 위의 기록과 같이 작은 나라는 큰 나라를 섬기는 것이 도리라는 이소사대(以小事大)의 원칙을 내세운 이자겸과 척준경의 생각대로 칭신을 결정합니다. 그러나 그것은 명분에 불과했고, 실제로는 겨우 실권을 장악한 그들에게 금나라와의 외교 마찰은 커다란 정치적 부담이 될 수도 있었기에 그렇게 결정한 것입니다.

그러나 이자겸은 그 해 5월에 제거됩니다. 따라서 칭신에 대한 거센 반대 여론의 부담은 국왕 인종이 고스란히 떠안게 됩니다. 궁궐이 전소되고, 왕권이 크게 실추된 상황 속에서 금나라에 대하여 신하의 예를 취한 사실은 개경 중심의 정치에 대한 불신감에 불을 지른 결과가 되었습니다. 조정의 관료들은 물론 민심 역시 크게 동요합니다. 국왕 인종은 왕조의 자존심이 손상된 데 따른 상하의 민심을 추스르고, 나아가 실추된 왕과 왕실의 권위를 회복하기 위하여 새로운 정치 실험을 하지 않을 수 없게 되었습니다.

1127년(인종 5) 2월 인종은 서경에 행차합니다. 인종은 이곳에서 새로운 정치를 펼치려는 의지를 밝히는 이른바 ‘유신지교(維新之敎)’를 반포합니다.

〔사료 3-1-04〕 『고려사절요』 권 9 인종 5년 3월 조

“짐이 천지의 커다란 명을 받아 조종(祖宗)이 남기신 기업을 이어받아, 삼한의 왕이 된 지 이제 6년이 되었다. 일을 처리할 지혜가 없고 사리를 감별할 만한 안목이 없어 재변이 서로 잇따라 조금도 편안한 해가 없었다. 작년 2월에 난신 적자(*이자겸)가 이 틈을 타서 일어났다가 음모가 발각되어 짐은 어쩔 수 없이 모두 법으로 다스렸다. 이로부터 허물을 반성하고 내 몸을 자책하니 부끄러운 일이 많았다. 이제 일관(日官)의 건의에 따라 서도(西都)에 행차하여 지난날의 잘못을 깊이 뉘우치고, 새롭게 할 수 있는 가르침[維新之敎]이 있기를 기대하며 중앙과 지방에 포고하여 모두 듣고 알게 하려 한다.”

위의 글에서 인종은 서경에 행차하여, 그곳에서 새로운 정치를 펼치겠다는 의지를 밝히고 있습니다. 서경은 옛 고구려의 수도이자 이를 계승한 고려 왕조의 정신적⋅상징적 수도이지만, 개경의 문벌과 외척 등이 정국을 주도하면서 상대적으로 소외받아 오던 곳입니다. 그러나 당시 서경에는 개경 중심 정치에 반발했던 세력인 묘청(妙淸), 백수한(白壽翰) 등이 또 하나의 세력을 형성하고 있었습니다. 인종이 서경에 행차하자 묘청, 백수한 등은 인종을 위해 관정 도량(灌頂道場)을 베풀며, 인종에게 서경을 중심으로 한 새로운 정치를 주문합니다.

인종의 위의 교서에서 서경 행차는 일관(日官)의 건의에 따른 것이었다고 합니다. 일관은 대체로 풍수지리와 음양 사상에 입각하여 자연의 재이 현상을 관찰하는 자들로서, 유교 정치 이념과는 다른 성향을 지닌 자들입니다.

〔사료 3-1-05〕 『고려사』 권 127 묘청 열전

“묘청은 서경의 승려이다. 인종 6년 일관(日官)인 백수한이 검교 소감(檢校少監)으로서 서경을 분사(分司)할 때 묘청을 스승으로 삼았다. 두 사람이 음양 비술(陰陽秘術)을 칭탁하여 뭇 사람을 현혹하게 하였다. 정지상(鄭知常) 역시 서경 사람으로 그들의 말을 믿었다.”

묘청⋅백수한⋅정지상 등 서경 세력은 음양 도참 사상을 지닌 자들입니다. 결국 인종의 서경 행차에는 위와 같은 정치 사상에 입각하여 새로운 정치를 실험하려는 상징적인 의미가 담겨 있습니다. 즉 개경의 문벌과 관료 집단의 유교 정치나 문치주의 이념과는 다른 성향의 서경 세력과 결합하여 새로운 정치를 시도하려 했던 것입니다. 이들의 생각과 사상을 구체적으로 살펴보기로 합시다.

인종이 1128년(인종 6) 8월 서경에 행차했을 때, 서경 세력은 서경에 신궁(新宮)을 짓고 이곳에서 새로운 정치를 펼칠 것을 주장합니다.

〔사료 3-1-06〕 『고려사절요』 권 9 인종 6년 8월 조

“(정지상은) ‘상경(上京; 개경)의 기업이 이미 쇠하여 궁궐이 다 타서 남은 것이 없고, 서경에는 왕기(王氣)가 있으니 마땅히 임금께서 옮겨 가서 상경으로 삼아야 합니다.’라고 했다. 또 (국왕의) 근신 김안(金安)과 모의하여, ‘우리가 만일 주상을 받들어 서도(西都)로 옮겨 가서 상경으로 삼는다면 마땅히 중흥 공신이 될 것이다. 다만 일신만 부귀할 뿐 아니라, 자손에게도 무궁한 복이 될 것이다.’라고 하였다.

드디어 말을 퍼뜨려 서로 칭찬하며 근신 홍이서(洪彛敍), 이중부(李仲孚) 및 대신 문공인(文公仁), 임경청(林景淸)이 따라서 호응하여 글을 올려 아뢰기를, ‘묘청은 성인이요, 백수한은 그 다음이니 국가의 일을 모두 물은 다음에 행하고 그들이 건의하는 것을 무엇이든지 받아들인다면 정치가 이루어지고 일이 잘 되어 국가를 보전할 수 있습니다.’라고 하였다.

이에 차례로 모든 관원에게 서명을 청하자, 평장사 김부식, 참지정사 임원애(任元敱), 승선 이지저(李之氐)만은 서명하지 않았다. 글이 올라가니 왕이 비록 의심을 가졌으나 여러 사람이 강력하게 말하므로 믿지 않을 수 없었다.”

이같이 서경 세력은 인종에게 개경은 쇠하여 궁궐이 불타고 남은 것이 없으니, 왕기가 성한 서경으로 천도할 것을 주장합니다. 이자겸의 난으로 실추된 왕실과 국왕의 권위 회복을 위해 서경을 중심으로 새로운 정치를 펼칠 것을 주장한 것입니다.

그런데 서경 천도론은 30여 년 전 숙종이 즉위하자 일관 김위제 등이 고려가 건국된 지 160년이 지나면 개경의 지덕이 쇠해져, 남경으로 도읍을 옮겨야 한다는 남경 천도론과 매우 흡사한 논리입니다. 즉 당시 숙종이 문벌 및 외척 세력이 득세하던 개경에서 남경으로 수도를 옮겨 그들의 정치 경제적 기반을 와해시킴으로써 왕권을 강화하려 했던 것과 흡사합니다. 그러나 위의 기록과 같이 서경 천도를 위하여 관료들의 동의를 구하는 과정에서 김부식⋅임원애⋅이지저 등은 서명에 반대합니다. 숙종 때와는 달리 천도론에 반대하는 세력도 만만치 않음을 알 수 있습니다.

그런데 묘청과 백수한, 정지상 등은 왜 서경 천도를 주장했을까요? 다음의 기록에 그들의 생각이 잘 드러나 있습니다.

〔사료 3-1-07〕 『고려사』 권 127 묘청 열전

“묘청 등은 ‘신 등이 서경의 임원역 땅을 보니 이는 음양가에서 말하는 대화세(大華勢)입니다. 만약 궁궐을 세워 이곳으로 옮기시면 천하를 합병할 수 있고, 금나라가 폐백을 가지고 스스로 항복할 것이며, 36국이 다 신하가 될 것입니다.’라고 했다. (중략)

묘청의 무리는 상소하여 왕이 칭제(稱帝)하여 건원(建元)하기를 권하며 혹은 유제(劉齊)와 약속하여 금나라를 협공하여 멸할 것을 청하였다. 식자(識者)들이 다 불가하다 했으나, 묘청의 무리는 계속 이를 주장했다.”

● 묘청의 서경 천도 운동

서경 세력은 신궁이 건설될 임원역 터는 음양가, 즉 풍수지리가들이 말하는 대화세(大華勢)가 되는 곳이라 했습니다. 나무에서 꽃이 피는 지점에 비유되는 곳으로, 즉 이곳은 보통의 명당보다 더 훌륭하고 뛰어난 대명당(大名堂), 대길지(大吉地)라는 뜻입니다. 따라서 이곳에 궁궐을 지으면 금나라가 항복하고 주변의 36국, 즉 다수의 국가가 고려에 복속될 것이라고 했습니다. 즉 이들이 주장하는 서경 천도론의 또 다른 명분을 읽을 수 있습니다. 서경 세력은 금나라에 대한 칭신으로 크게 자존심이 상한 상하의 민심을 읽고, 왕조의 자존심 회복을 위하여 칭제 건원(稱帝建元)의 명분론을 내세워 서경 천도를 주장한 것입니다. 이같이 서경 세력은 풍수지리와 음양 도참 사상 등의 정치 사상을 지니고, 칭제 건원론과 금나라 정벌론 등 강력한 배외 정책을 지지하는 외치론자(外治論者)입니다. 인종은 서경 세력에 의존하여 새로운 정치를 도모하려 했던 것입니다. 이는 매우 주목되는 사실입니다.

✽ 책 구매 없이 PDF 제공 가능

✽ adipoman@gmail.com 문의