달러 패권으로 무제한 국채 발행

빚 많이 져도 금리·환율 안정적

미국에서 또다시 ‘국가 부채 상한’ 논란이 벌어졌다. ‘국가 부도(디폴트)’라는 험악한 말이 등장해 잠시 긴장하게 되지만 이젠 그마저도 식상하다. 미국이 부도날 수 있다고? 물론 현실이 될 경우 굉장히 큰일이다. 그러나 그런 일이 일어날 가능성은 제로에 가깝다. 때문에 당사자들끼리는 심각하지만 미국 밖에서 이를 주목하는 이들은 별로 없다. 긴장감도 약하다.

미국은 부채 한도가 법으로 정해져 있다. 매해 늘려서 현재 31조4000억 달러(약 3경 8900조 6000억 원)다. 현재 미국의 부채한도는 거의 목 끝까지 차오른 상태다. 지난해 3분기 기준으로 연방 부채는 30조9289억 달러에 달한다. 부채가 상한선에 가까워졌을 때 의회가 한도를 늘리는 식으로 법을 개정하지 않으면 이론적으로는 디폴트를 맞는다.

최근 재닛 옐런 미 재무장관은 상·하원 지도부에 보낸 서한을 통해 의회에 대책 마련을 촉구하며 위기감 조성에 나섰다. 카린 장 피에르 백악관 대변인 역시 이를 두고 “협상 불가”라고 밝혔다. 하원을 장악한 공화당이 국가 부채 한도를 높이는 대가를 요구하며 정치적 협상을 시도해올 가능성이 큰 가운데, 이를 사전에 차단하겠다는 의미다.

사실 매해 이런 식이었다. 미국 정부와 의회는 잊을 만하면 빚 문제로 협상을 벌였고, 뭔가를 주고받고, 대다수는 한도를 늘리는 식으로 해결했다. 미국이 1939년 국가 부채 한도 제도를 도입한 후 부도를 낸 적은 없다.

위기 비슷(?)한 게 한 차례 있기도 했다. 2011년 8월 여야 협상이 지지부진해지자 국제신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 미국 국가신용등급을 최우량인 ‘AAA’에서 ‘AA+’로 낮췄다. 그러나 2011년 위기설도 시간이 흐르고 보니 정치적으로는 요란했지만 결국 찻잔 속 태풍이었다는 평가다.

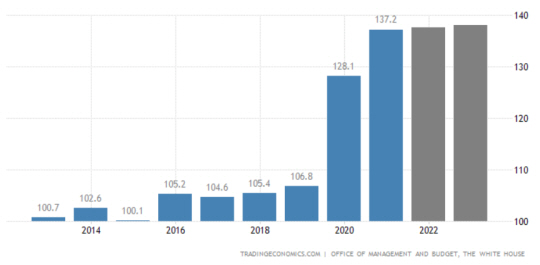

미국은 부채가 많다. 국내총생산(GDP) 대비 정부 부채 비율이 가장 최근 자료인 2021년 말 기준 137.2%에 달한다. 현재 이보다 늘었으면 늘었지 줄었을 가능성은 크지 않다. 137.2%는 유럽의 병자 취급을 받는 포르투갈(127.4%)보다 조금 높고 이탈리아(150.8%)보다 조금 낮은 수준이다. 한국의 경우 46.9%에 불과하다.

그러나 미국의 빚은 다른 나라와 성격이 다르다. 미국은 달러 패권을 보유한 기축통화국으로, 미국 국채는 세계에서 가장 안전한 자산이다. 빚을 내기 위해 국채를 발행하면 언제든 사줄 누군가가 있다는 의미다. 미국 입장에서는 부채 한도를 늘려 국채를 발행하고 이자 비용만 투자자들에게 지불하면 그만이다. 안전자산이라 심지어 이자도 매우 낮게 준다.

한국이 미국처럼 빚을 냈다간 단박에 재정위기를 겪었을 수 있다. 통상 과다한 부채를 질 경우 국채 금리가 폭등하고 통화가치가 추락, 물가 급등을 부른다. 지난해 감세를 하는 대신 빚을 늘리겠다고 선언한 영국 정부의 상황이 딱 그랬다. 영국은 취임한 지 45일 된 리즈 트러스 총리가 물러나며 겨우 사태를 마무리했다. 그러나 아직까지 이는 미국에 ‘강 건너 불구경’에 불과하다.

심지어 미국 국채의 과다한(?) 안정성이 2008년 미국에서 시작된 글로벌 금융위기의 원인을 제공했다는 분석도 있다. 1997년 동아시아 금융위기 이후 신흥 시장에 데인 글로벌 자금들이 안전한 미국 국채로 몰렸고, 장기 금리에 하방 압력을 가해 미국 부동산 시장의 거품을 키웠다는 해석이다.

그렇다고 역대급 빚더미를 둘러싼 우려가 없는 것은 아니다. 래리 서머스 하버드대 교수는 최근 블룸버그 인터뷰에서 “(부채 한도 증액을 둘러싼 여야 협상은) 가장 멍청한 토론”이라면서도 “(인구 고령화에 따른) 의료비 급증과 (중국의 도전에 대한) 국방비 지출 등으로 향후 재정이 상당폭 증가할 필요성을 고려할 때 재정정책에 대한 근본적인 토론은 필요하다”고 말했다.

“어차피 안 망해요”…미국 ‘부채한도’

미국이란 나라는 기본적으로 들어오는 돈보다 나가는 돈이 많습니다. 미국 정부는 늘 적자라는 얘기입니다. (미국이 전 세계에서 통용되는 '기축통화'라서 가능한 일이죠.)

이번 달 내 통장 잔고가 마이너스라도 카드 청구서는 날아오는 것처럼, 미국 정부도 마찬가지입니다. 적자에 빠졌지만, 의료보험은 보장해야 하고, 공무원과 군인들 월급도 줘야 하고…. 꼭 나가야 하는 돈이 많죠.

그래서 미국 정부는 채권을 발행해서 돈을 빌립니다. 쉽게 말해 대출을 받아서 청구서를 메꾸는 거죠.

그런데 이때 정부가 마구 빚을 지면 안 되니까, 의회가 일정 수준까지만 빚을 질 수 있도록(채권을 발행할 수 있도록) 제한선을 정해줬습니다. 이게 바로 미국의 부채한도입니다.

여기서 미국 경제가 '만성적인 적자 구조'라는 점을 기억해야 합니다. 개인으로 치면, 이미 빚이 있는 사람이 버는 돈보다 쓰는 돈이 더 많은 셈입니다. 즉 미국의 부채는 갈수록 늘어나 한도에 다다르게 되고, 그럴 때마다 의회가 한도를 올려줘야 한다는 겁니다.

"부채한도를 올리는 건 의회의 의무"라는 바이든 행정부와 "지출부터 줄이라"는 의회 하원(공화당 다수)이 싸우게 된 이유입니다.

Q2. '부채한도' 협상이 불발된다면?

다행히 백악관과 미 의회가 합의점을 찾아가고 있지만, 만에 하나 협상이 불발되면 어떻게 될까요? 미국 연방정부는 채권을 더 발행할 수 없고, 모든 청구서를 제때 처리할 수 있는 여윳돈이 부족해질 겁니다.

그럼 청구서에 우선순위를 메겨서 급한 불부터 끄려고 하겠죠. (어떤 사람이 여러 금융권에 빚을 졌는데 갚을 돈이 모자란다면, 이자가 가장 높은 것부터 갚는 것처럼요.) 결국 순위에서 밀린 청구서는 갚지 못하게 되는데, 이게 '디폴트', 즉 채무불이행입니다. 미국 '부채한도' 논란에서 "미국이 망할 수 있다"는 우려가 나오는 이유죠.

이러면 "미국 경제는 파괴되고 전 세계 금융은 위기에 빠질 것"(뉴욕타임스)은 불 보듯 뻔한 일입니다. 그래서 팽팽한 기 싸움을 하는 백악관과 의회도 '디폴트'만은 막아야 한다는 공감대를 갖고 있습니다. 또 역사적으로 봐도 부채한도를 높이지 못해서 미국이 '디폴트'에 빠진 적은 없습니다. 미국은 2차 세계대전 이후 102 번이나 부채한도를 높였습니다.

Q3. 매번 하던 일인데…미국 경제, 걱정할 필요 있나?

'부채한도' 상향은 늘 하던 건데, 이번엔 왜 이렇게 논란이 될까요? 영국 경제 주간지 '이코노미스트'는 "부채한도 논란은 근본적으로 경제적인 의미가 없는 정치적인 사안"이라고 꼬집었습니다.

부채한도를 빌미로 민주당 행정부와 공화당이 다수인 하원이 정치적인 힘겨루기를 한다는 겁니다. 12년 전에도 비슷한 상황이 있었죠. 2011년 민주당 오바마 행정부와 하원을 장악한 공화당은 부채한도 상향을 두고 싸우다 '디폴트' 이틀 전 극적 타결 했습니다.

그래서 결국엔 해결될 정치적 진통('부채한도' 논란)보다, 진짜 문제를 푸는 데 집중해야 한다는 지적이 나옵니다. 바로 점점 심해지는 미국의 재정 적자입니다.

미국이 아무리 기축통화국인 데다 만성 적자 구조라고 해도, 적자 '폭'이 점점 커지는 건 또 다른 문제입니다. 경제의 불안정성을 키우고 활력을 떨어뜨리는 잠재 요인이죠. 개인이 빚이 많을수록 리스크가 커져서 적극적으로 경제 활동을 하기 어렵듯이요.

미 의회예산국(CBO)이 지난 2월 발표한 <2023년~2033년 예산 및 경제 전망 보고서>를 보면 상황이 얼마나 심각한지 잘 드러납니다. 미 연방정부 적자 규모는 지난 50년 평균 3.6%였지만, 올해는 5.3%, 2033년엔 6.9%까지 급증할 것으로 예측됩니다. 10년 안에 적자 폭이 2배 가까이 커지는 거죠.

부채가 한도에 다다르면 의회가 한도를 올려주니까, 당연히 미국의 나랏빚도 계속 늘어날 겁니다. 공공이 보유한 연방부채는 GDP의 98%(올해)에서 2033년 118%로, 2053년엔 195%까지 늘어날 것으로 보입니다. 정리하면 미국 재정은 빚도 많아지고, 수익 구조도 나빠지고 있는 겁니다.

미국 '부채한도' 합의가 끝나면, "미국이 망할지 모른다"던 소란스러움은 언제 그랬냐는 듯 잠잠해질 겁니다. 하지만 진짜 위기는 발소리 없이 다가오고 있을지도 모릅니다.